Метод критической цепи: основы и ключевые принципы

Рассказали, как отказ от традиционного планирования сроков может ускорить работу команды

Проектные сроки часто срывают из-за неоправданных запасов времени и нехватки ресурсов. Задачи откладывают до последнего момента, что приводит к неопределенности и рискам в выполнении проекта.

Метод критической цепи помогает избежать таких проблем. Чтобы не добавлять дополнительные запасы времени ко всем задачам, создают один общий резерв в конце проекта, который защищает его от непредсказуемых задержек. Как это работает и чем метод отличается от привычных подходов — читайте в статье.

Что такое метод критической цепи

Метод критической цепи (англ. Critical chain project management, CCPM) — способ планирования, который помогает ускорить работу над проектами и учитывает не только время, но и ресурсы команды.

Метод включает такие элементы:

- Ресурсы — люди, оборудование или материалы, без которых не получится выполнить работу.

- Связи между задачами — показывают порядок выполнения задач и влияние переноса каждой задачи на остальные.

- Критическая цепь — это самая длинная последовательность задач в проекте. Ее длительность определяет минимальный срок завершения. Вместе со сроками цепь учитывает ограничения по ресурсам и связи между задачами.

- Некритическая цепь — остальные последовательности задач. Эти задачи можно делать параллельно основным, а их задержка реже влияет на длительность всего проекта.

- Буфер — запас времени, который защищает проект от задержек.

Что не так с традиционными методами управления

Проблема традиционных методов управления — синдром студента у сотрудников. Это когда сотрудники знают дедлайн сдачи работы и все равно тянут до последнего.

Почему это происходит? Потому что, когда команда оценивает задачи, она закладывает риски. Чем сложнее задача, тем больше времени указывают на выполнение. Однако появляется иллюзия того, что времени много, поэтому можно попозже приступить к работе и все равно успеть.

В итоге работу сдают либо ровно к сроку, либо позже. А иногда время для страховки занимает даже больше времени, чем на ожидаемое время выполнения задачи.

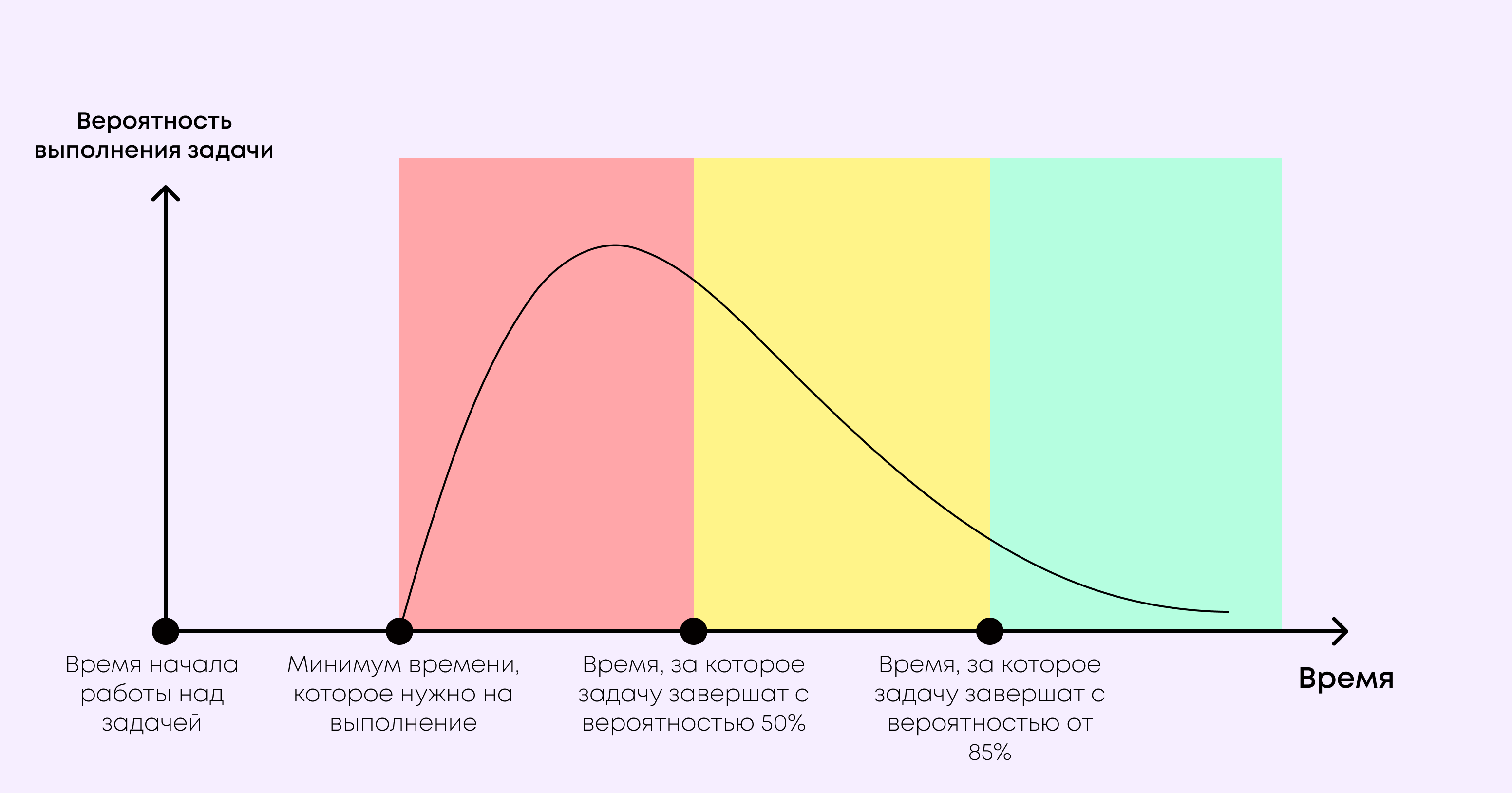

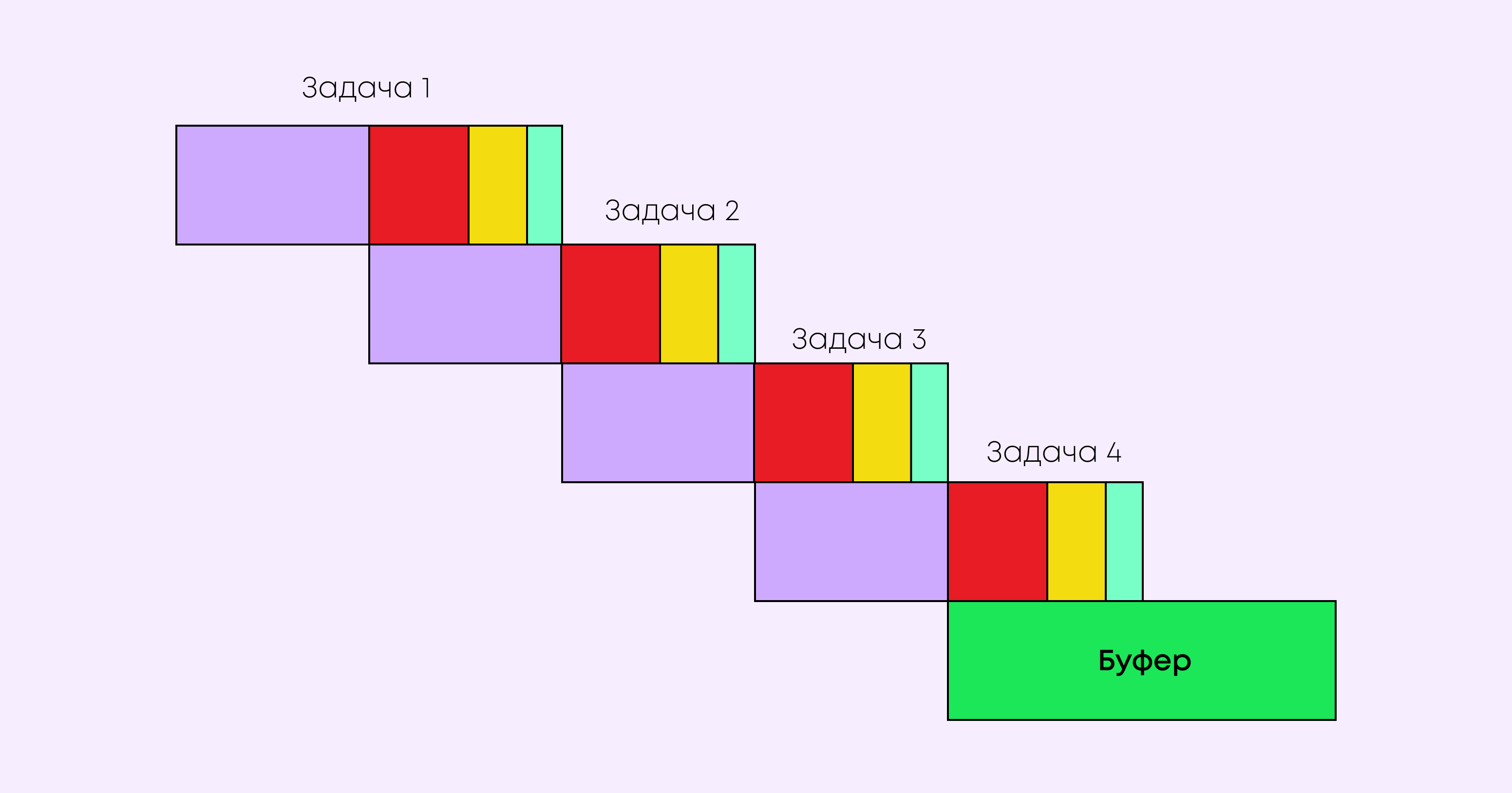

Рассмотрим на схеме, как подобные оценки выглядят на деле:

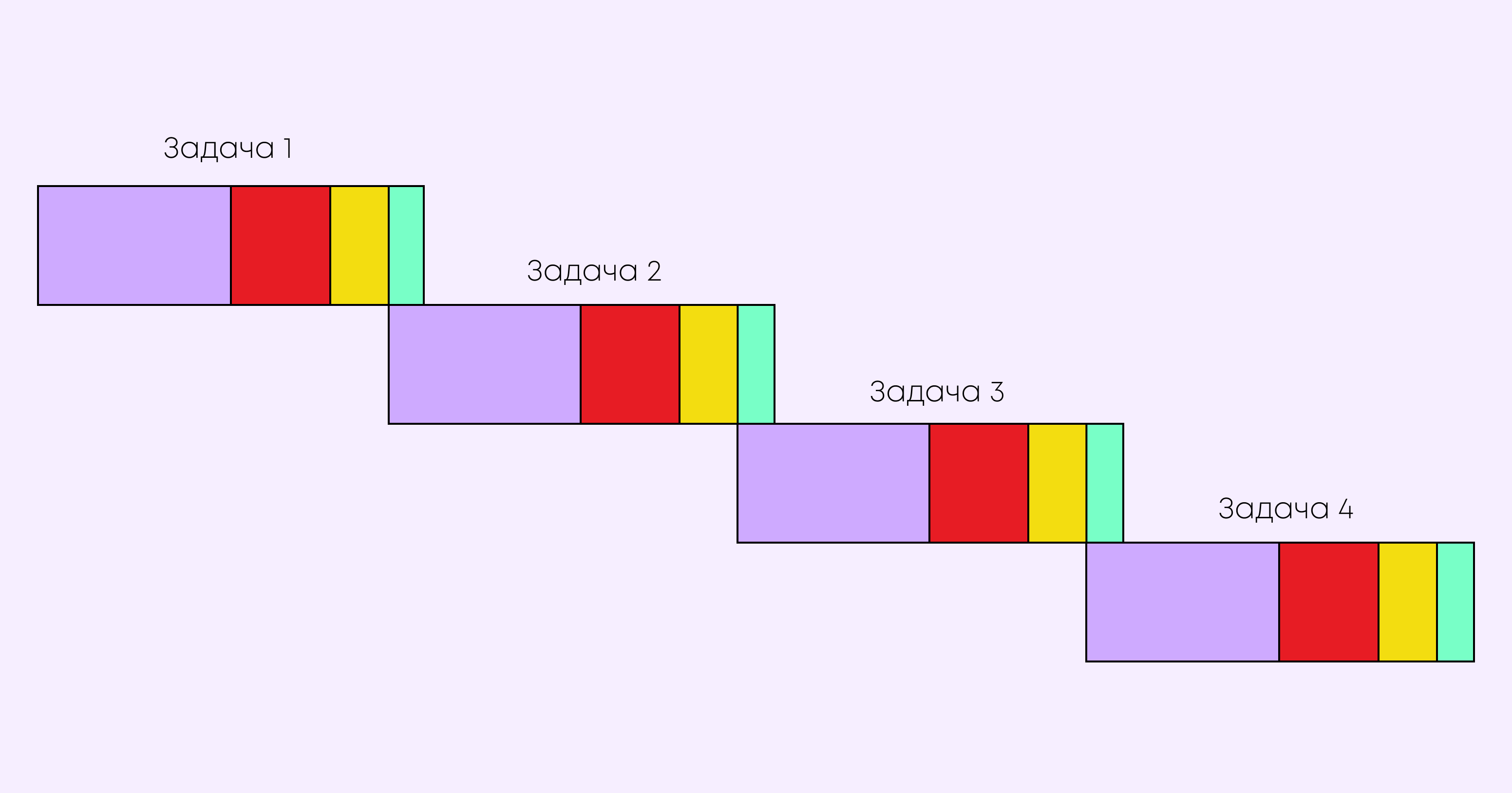

Если при планировании проекта отталкиваться от схемы, то кажется логичным ставить сроки задачи, при которых задачи будут выполнять с вероятностью от 85%. В таком случае условный план работ будет выглядеть так:

Но и у этого варианта есть недостатки:

- При таком подходе срабатывает закон Паркинсона: «Работа занимает все отведенное ей время». Голдратт называет это «самореализующимися предсказаниями».

- Если один сотрудник сдаст задачу раньше и передаст другому, это не гарантирует, что его коллега сразу приступит к ней из-за параллельной занятости. В итоге проект будет стоять на месте.

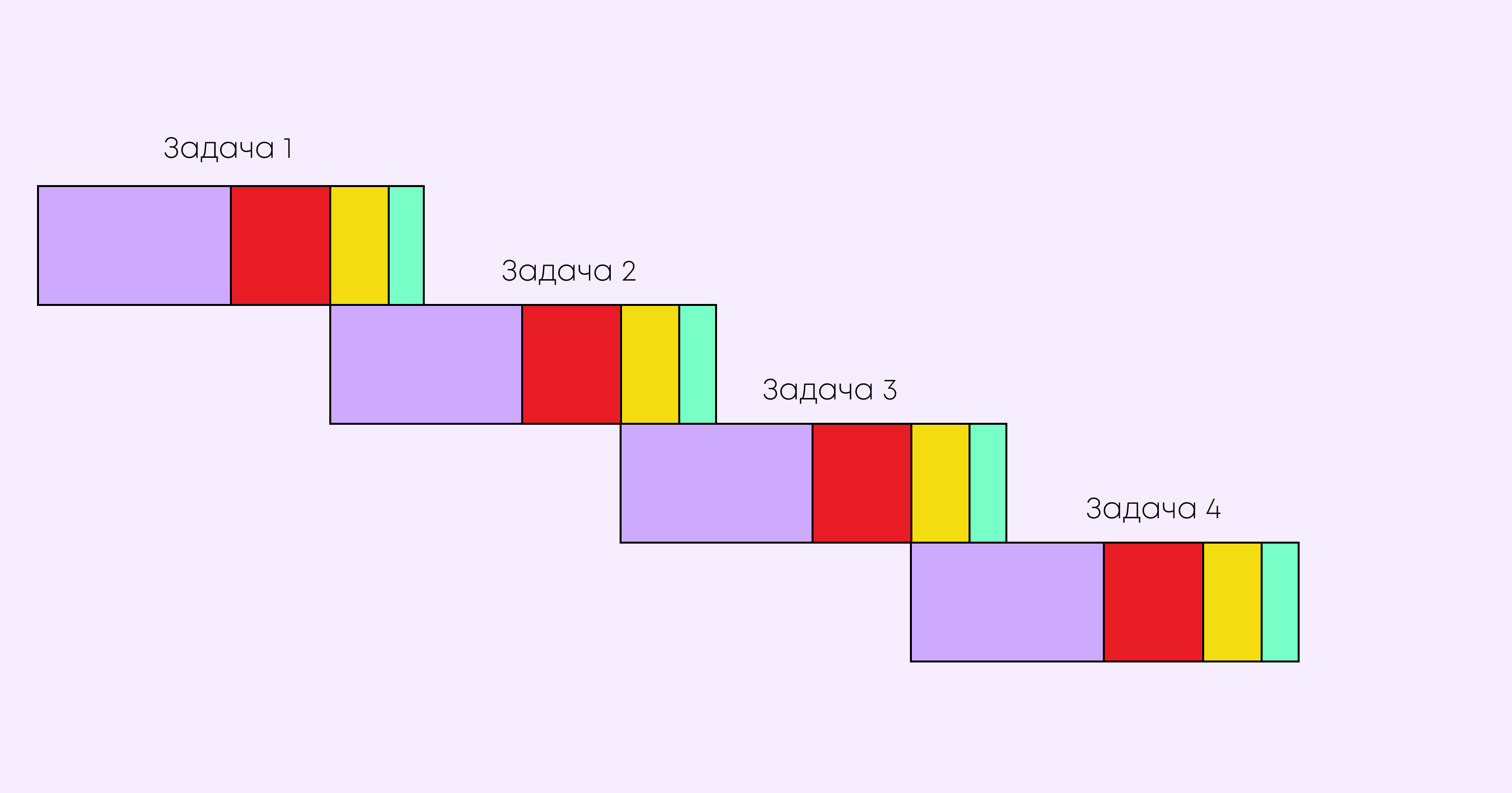

Голдратт предложил планировать иначе: убрать запас времени больше вероятности 50%, чтобы в первую очередь опираться на медиану. Если мы перепланируем наши задачи, то это будет выглядеть так:

Однако этот вариант тоже неподходящий, так как есть вероятность простоя. Поэтому Голдратт предложил другое решение — сложить медианное время на выполнение всех задач и поместить его в отдельный проектный буфер, а сроки задач планировать от минимального времени выполнения. Итоговый план будет выглядеть так:

Читайте также: Что такое буфер и как его рассчитывать

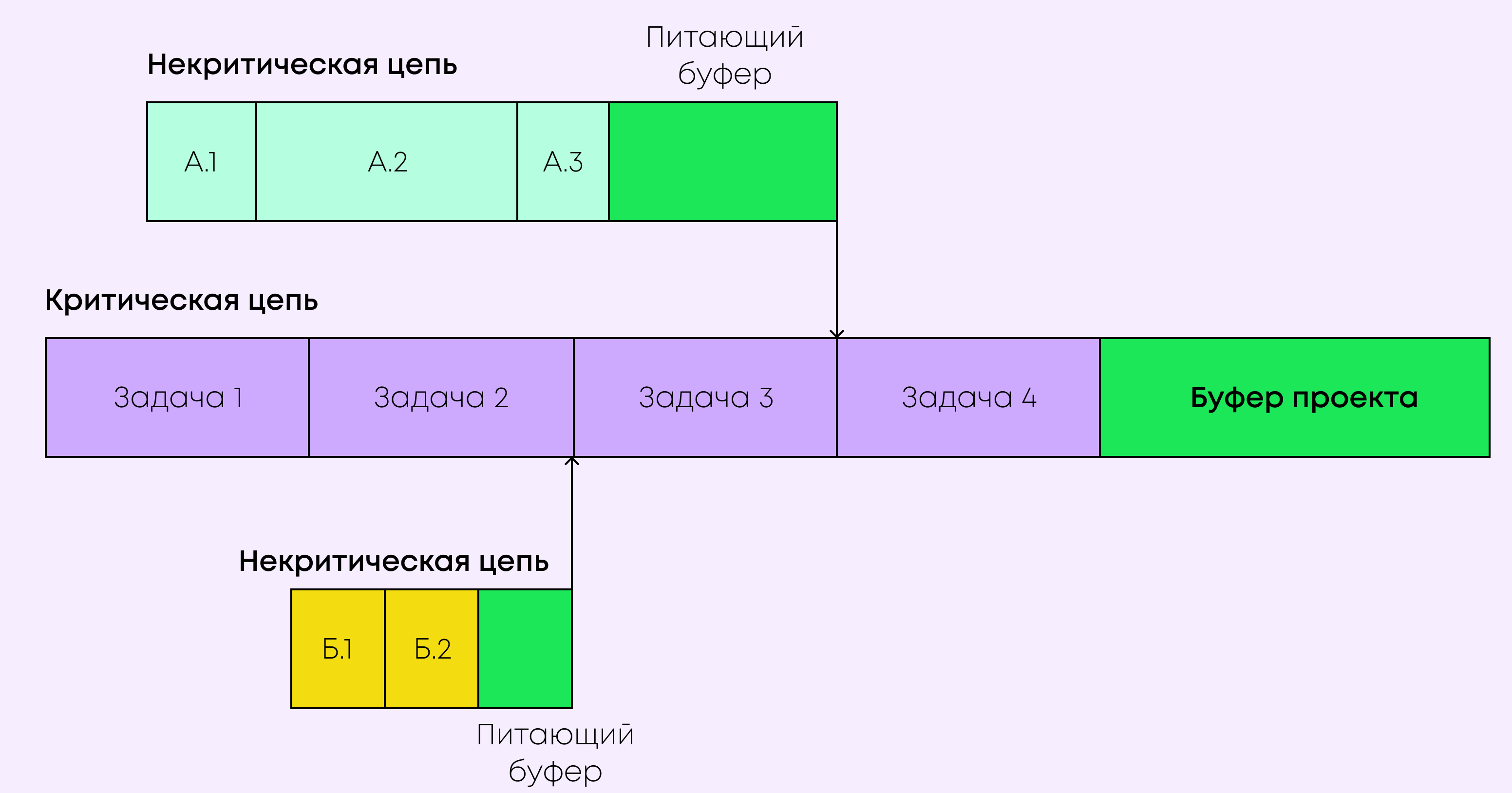

Такой же принцип работает и у некритических цепей — им создают свои буферы. Эти буферы называются питающими. Их добавление дает запас времени на выполнение некритических задач. Если на их выполнение уходит больше запланированного времени, буфер позволяет продолжить работу без влияния на критическую цепь. А если израсходовали и лимит буфера, то укладываться в сроки поможет лимит буфера проекта.

Теперь для команды не так важен срок выполнения конкретной задачи, как общий срок завершения проекта, который можно контролировать с помощью буферов.

Итог такой:

В традиционном подходе добавление резервного времени к каждой задаче часто приводит к избыточности — задачи с возможными задержками получают отдельные буферы, что увеличивает общий срок проекта.

В методе критической цепи нет лишних временных резервов на задачи. Вместо этого создают один общий буфер в конце проекта, который защищает от непредсказуемых ситуаций. Это заставляет команду работать по графику и не откладывать задачи, потому что любой срыв на задаче уменьшит буфер времени и увеличит риск задержки проекта.

Но это не все особенности метода критической цепи. Об остальном — ниже.

Критическая цепь — это комбинация разных подходов к управлению

Чтобы лучше понимать суть метода, стоит учитывать другие практики, которые тесно связаны с критической цепью.

Теория ограничений (TOC)

Ее тоже предложил Элияху Голдраттом. В будущем она легла в основу метода критической цепи. Согласно TOC, в проекте есть одно или несколько ограничений. Каждое из них — узкое место, которое замедляет весь процесс.

В контексте проекта ограничением может быть нехватка ресурсов: недостаток или низкая квалификация специалистов, или ограниченное количество оборудования.

Главная цель TOC — устранить или минимизировать влияние этих ограничений. Это связывает теорию с методом критической цепи, так как предполагает такую же цель.

Читайте также: Подробный материал про теорию ограничений Голдратта

Метод критического пути (CPM)

Это подход к планированию, который помогает определить сроки завершения проекта. Что здесь важно учитывать:

- Критический путь — это самая длинная цепочка работ, которые нужно делать в строго определенном порядке. Если просрочить хоть одну задачу, то задержится сдача всего проекта.

- Задачи вне критического пути можно выполнить с задержками без влияния на сроки проекта.

В CCPM последовательность задач планируют по такому же принципу. Однако в отличие от CPM, в критической цепи также учитывают ресурсы. То есть, метод расширяет подход критического пути, так как из-за ограниченности ресурсов не всегда можно одновременно выполнять все задачи.

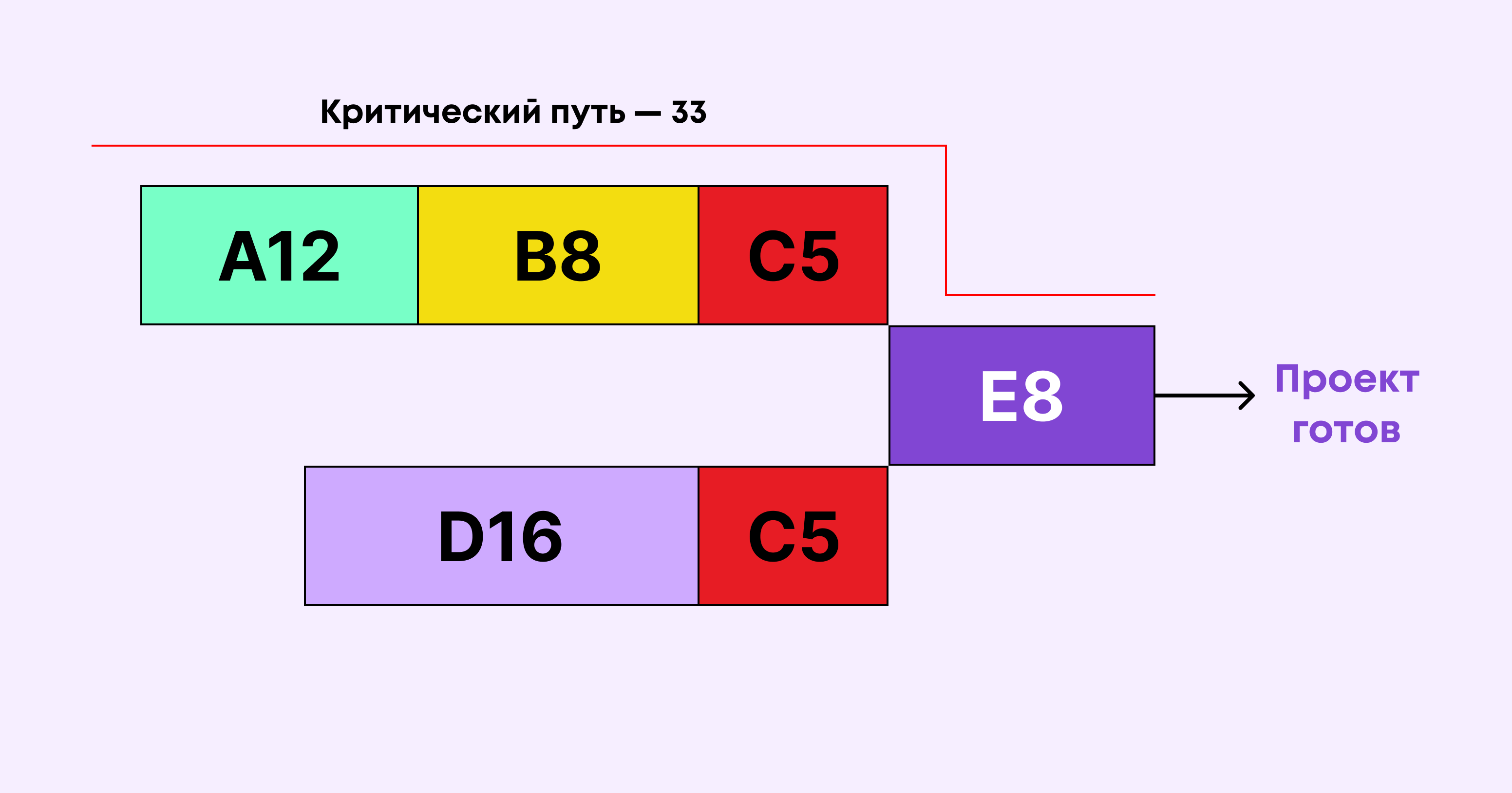

Рассмотрим отличия подходов. Вот как выглядит расчет критического пути, когда идет параллельная над разными задачами:

Как интерпретировать схему:

- Один блок — одна задача.

- Блоки расположены в том порядке, в котором выполняют задачи.

- У каждой задачи есть буквенное обозначение и цвет блока, которые показывают, какой ресурс нужен для выполнения.

- Числа рядом с буквой показывают количество времени на выполнение задачи. Допустим, у нас это будет количество дней.

- Критический путь — в нашем случае это задачи в верхней части схемы. Если сложить все числа по этой цепочке, то получится 33. У нижней путь займет всего 29 дней.

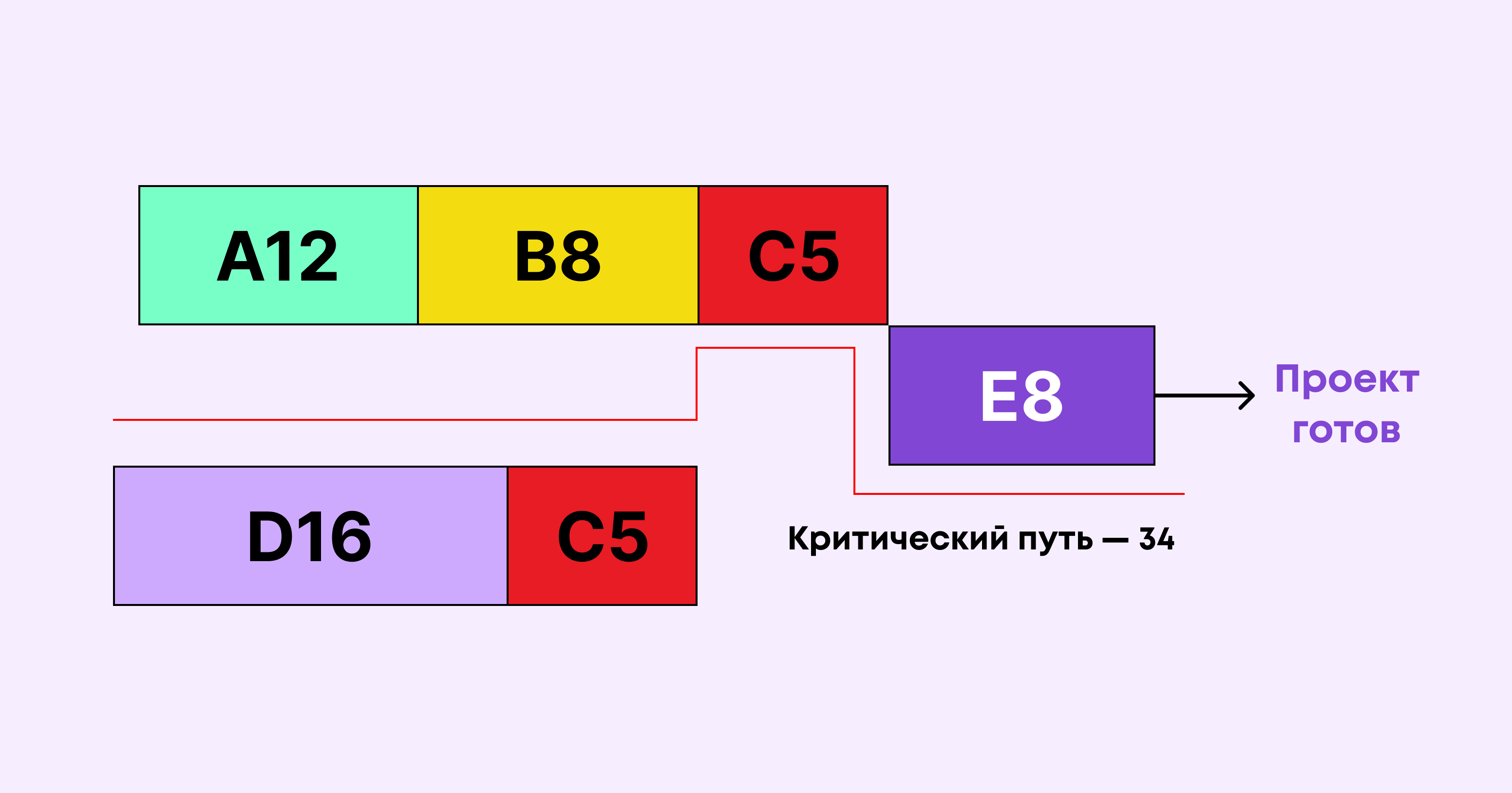

На схеме мы видим, что задачи с типом ресурсов C находятся параллельно друг другу, то есть их выполняют одновременно. Но что, если этот ресурс — один сотрудник? Тогда он не сможет выполнить сразу две задачи, из-за чего придется подвинуть сроки проекта.

Теперь посмотрим, как выглядит схема, если составить ее по принципу метода критической цепи:

Читайте также: Метод критического пути: как успеть все выполнить в срок

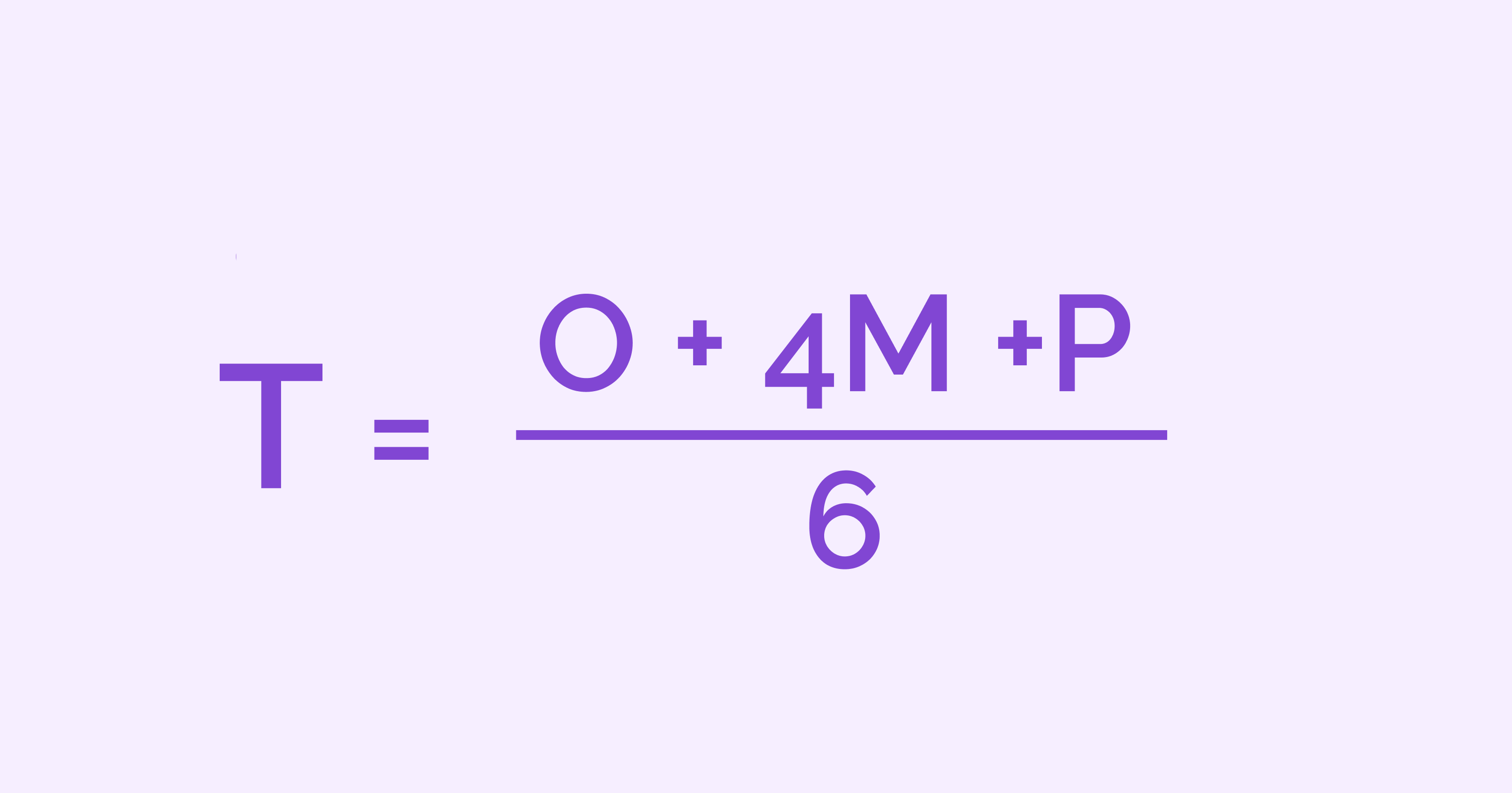

Метод PERT

PERT разработали для оценки неопределенности в сроках выполнения задач. Метод предполагает использование трех оценок для каждой задачи:

- Оптимистичное (О) — время для выполнения задачи при минимальных проблемах и рисках.

- Пессимистичное (Р) — время с учетом всех возможных проблем и задержек.

- Наиболее вероятное (М) —наиболее вероятное время с учетом обычных условий работы и рисков.

Затем все полученные оценки добавляют в формулу и получают срок, который используют для планирования задач. Метод критической цепи отчасти устроен по такому же принципу, но считается более простым вариантом оценки.

Ключевые отличия от традиционных методов

Выше мы упоминали о различиях, но сейчас остановимся на этом подробнее. Собрали отличительные черты в таблице:

Как использовать метод критической цепи в управлении проектами: 6 шагов

Ниже — базовый план с инструментами, которые упростят планирование.

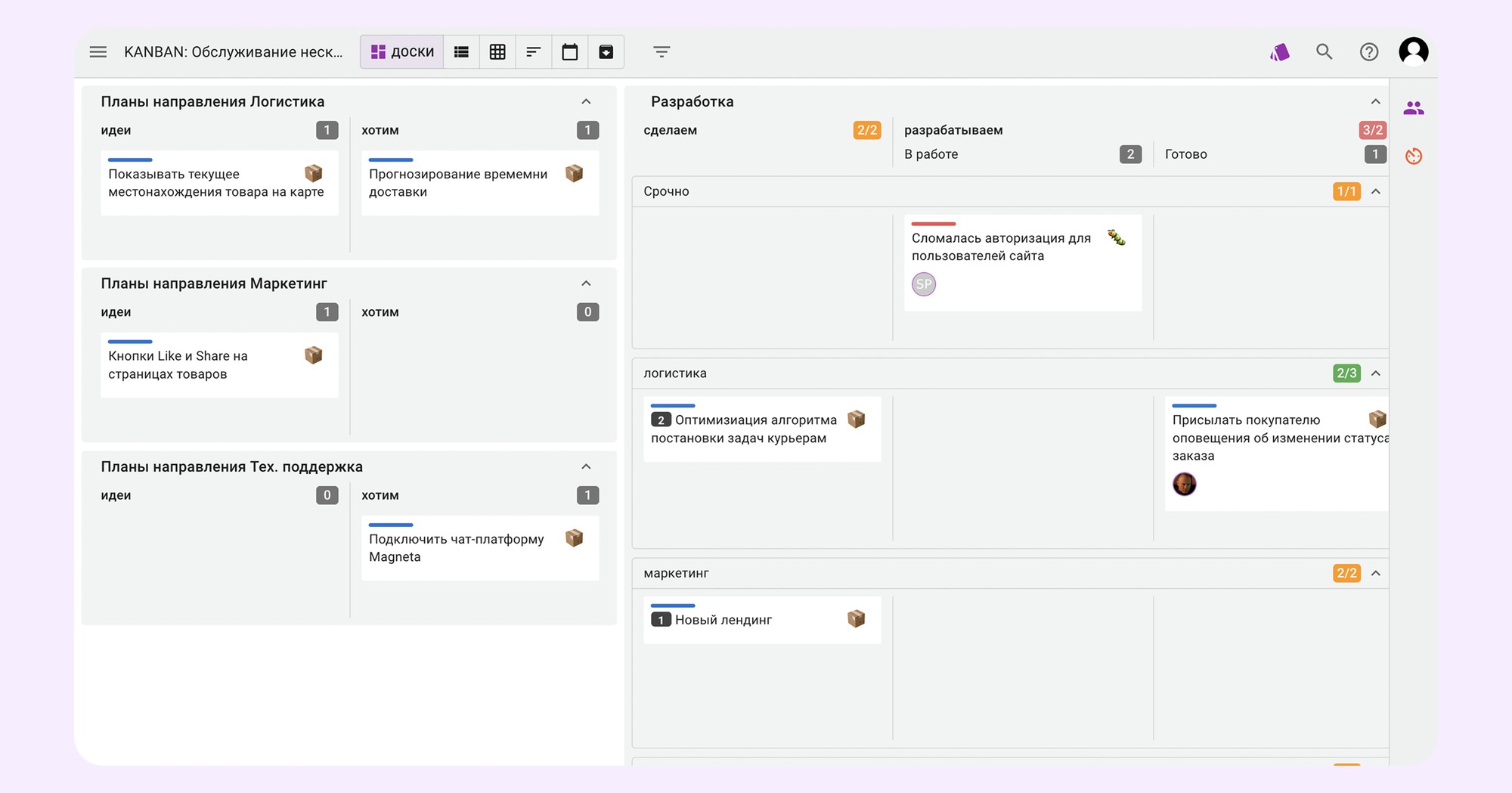

1. Определите цели и задачи проекта

Составьте список всех задач, которые нужно сделать в рамках проекта. Для каждой укажите, какие ресурсы вам понадобятся. Здесь пригодится канбан-доска, где можно расположить все задачи и распределить их между командами или конкретными сотрудниками. Например, такая возможность есть в системе для управления проектами Kaiten.

2. Разработайте рабочие планы и оценки времени

Для каждой задачи на проекте необходимо определить среднее время выполнения, для чего можно использовать оценку от команды и исторические данные. При необходимости разбейте работы на мелкие подзадачи, если это поможет улучшить точность оценки.

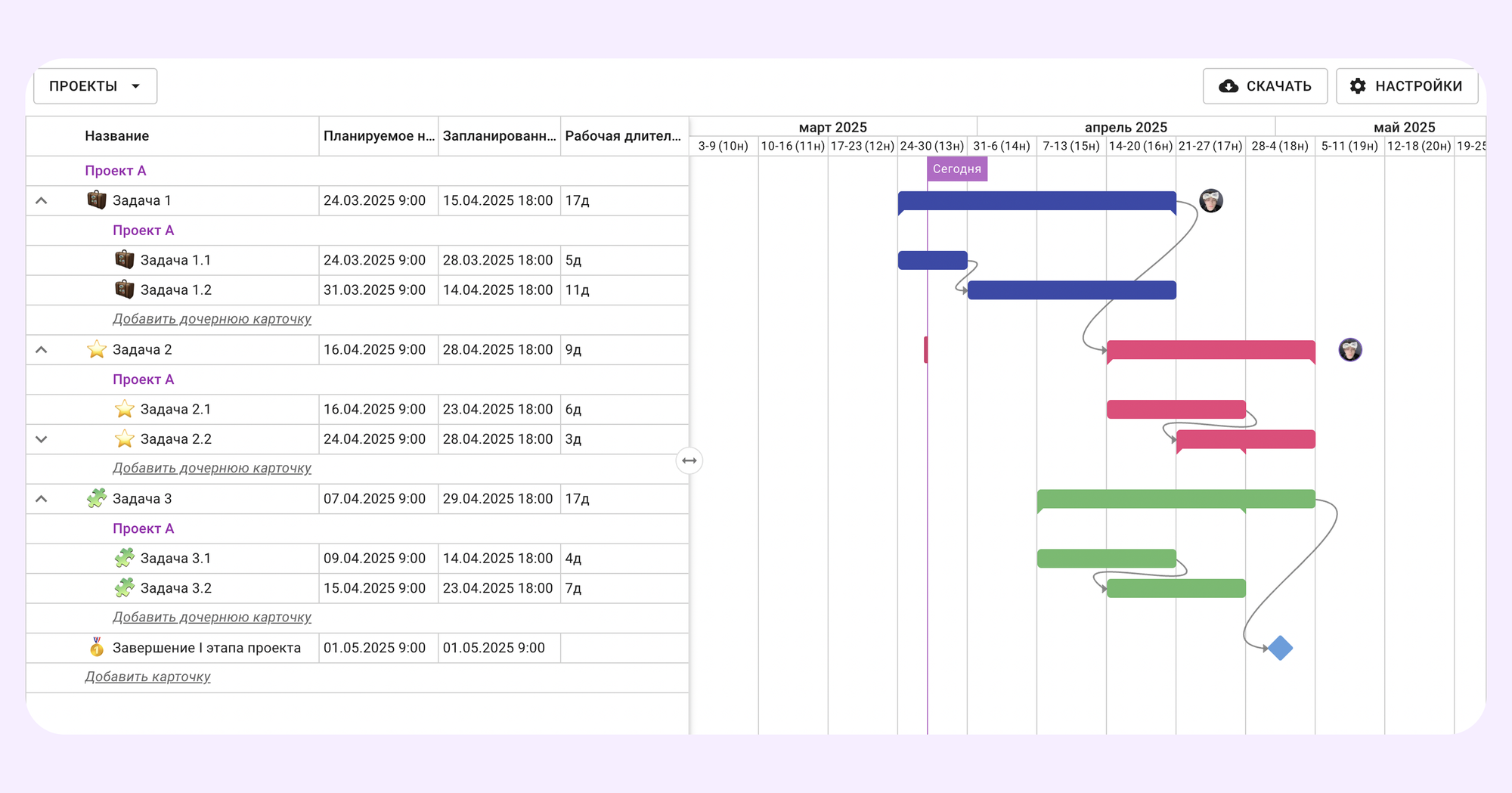

3. Определите зависимости между работами

Укажите, в каком порядке нужно выполнить задачи, какие из них тесно связаны между собой, а какие могут идти параллельно и несут меньшую ценность. Здесь будет удобно использовать диаграмму Ганта, где можно распределить все задачи по очереди выполнения и стрелочками связать их между собой.

Читайте также: Что такое диаграмма Ганта и как использовать в своих проектах

4. Определите критическую цепь

Теперь необходимо вычислить критическую цепь. Для этого проанализируйте зависимости между задачами, выявите самые важные и последовательные. Вычислите, сколько времени потребуется для завершения каждой задачи в критической цепи, а также сколько времени они займут суммарно.

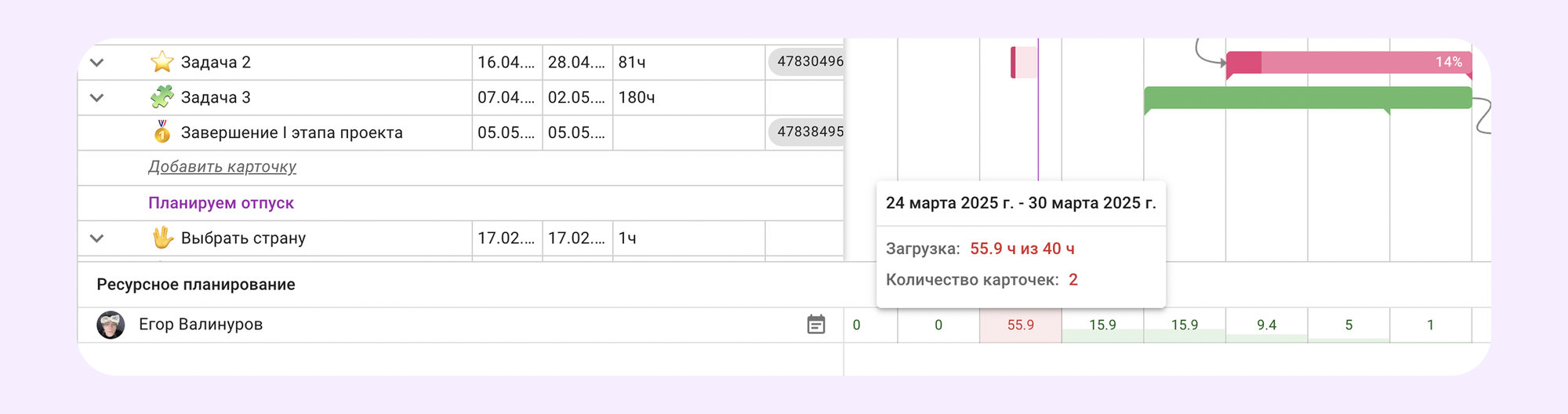

5. Найдите и устраните конфликты ресурсов

Конфликт — это когда несколько задач требуют одинаковый ресурс в одно время или когда ресурсы нельзя использовать из-за других ограничений. Например, может потребоваться оборудование, но его уже используют в другом проекте.

Если ваши ресурсы — это время сотрудников, то для его учета в Kaiten есть ресурсное планирование. Это модуль, который показывает, как время исполнителей распределили между задачами, и указывает на перегрузку команды.

Когда станет понятно, какие задачи требуют одного и того же ресурса одновременно, можно устранить конфликт. Как это сделать — зависит от ситуации. Например, можно:

- Менять задачи местами, если это позволяет структура проекта.

- Переносить задачи, которые находятся за пределами критической цепи.

- Перераспределить исполнителей или технику, чтобы задачи не ждали друг друга.

- Добавить новые ресурсы, например, привлечь дополнительных людей или оборудование.

6. Создайте и контролируйте буферы

Нужно добавить буфер проекта и питающие буферы. Для этого можно использовать простое вычисление — добавлять к сроку каждой цепи 50% от ее длительности. Например, если по плану критическая цепь занимает 100 дней, то буфер будет 50 дней. Буферы для некритических цепей создают по такому же принципу.

В процессе выполнения проекта регулярно отслеживайте состояние буферов. Если буфер начинает уменьшаться, то это сигнал для вмешательства.

Метод критической цепи: кратко

→ Метод критической цепи (CCPM) — это подход к управлению проектами, который помогает завершить проект вовремя и сокращает риски с помощью одного общего буфера времени в конце.

→ Критическая цепь — это самая длинная последовательность задач, которая учитывает их взаимосвязи и доступность ресурсов. Цепь определяет минимальный срок завершения проекта.

→ Метод борется с «синдромом студента» и законом Паркинсона, убирая излишние запасы времени из оценок каждой задачи. Для этого в учет берут только сроки с вероятностью сдачи работы 50%.

→ CCPM учитывает ограниченность ресурсов, таких как сотрудники и оборудование, и планирует задачи с учетом доступности этих ресурсов, чтобы избежать перегрузки. Это сближает подход с принципами теории ограничений, которые помогают выявить и устранить узкие места в проекте.

→ Успех проекта измеряют не соблюдением сроков по каждой задаче, а скоростью прохождения всей цепи и состоянием общего буфера, что позволяет гибко реагировать на проблемы.