Стратегическое планирование: пошаговая инструкция для руководителей

Разбираем все шаги и инструменты стратегического планирования — от оценки рынка до вовлечения команды

В условиях неопределенности и высокой конкуренции бизнес начинает распыляться на хаотичные инициативы: сегодня делаем мобильное приложение, завтра запускаем курсы, потом внедряем нейросети. В итоге компания теряет деньги, а команда — энергию и фокус. Сохранить ресурсы, выбрать приоритеты и двигаться в одном направлении помогает стратегическое планирование.

Вместе с Владимиром Лунёвым, бизнес-лидером Kaiten, автором телеграм-канала «Управление здорового человека», делимся понятными шагами и практическими инструментами стратегического планирования — от оценки рынка до вовлечения команды.

Зачем нужно стратегическое планирование

На старте компании часто движутся на интуиции: «все всё знают, штурмуем по ходу». Но с ростом бизнеса все усложняется: рынок становится конкурентнее, маркетинг требует рекламы, продажи — новых продуктов, сотрудники — экспериментов с AI, инвесторы — роста выручки.

Что дает стратегическое планирование руководителю и команде:

- Фокус на главном. Определяются ключевые цели, чтобы команда перестала разрываться между десятками инициатив.

- Единый вектор для всех сотрудников. Каждый отдел и каждая команда понимают, как их задачи связаны с общими целями бизнеса.

- Гибкость без хаоса. Стратегия говорит «куда идти», но не «как именно идти». Она задает общие направления и приоритеты — без детализации конкретных задач.

- Прозрачность ресурсов. Руководители могут заранее просчитать, что понадобится для достижения целей: инвестиции, найм сотрудников, перестройка процессов.

- Управление рисками. Важно продумать, что будет, если появится сильный конкурент, изменится законодательство или рынок уйдет в кризис.

«Ключевая задача стратегии — задать направление, куда мы движемся для достижения цели, и не менее важно — куда мы точно не идем»

— Владимир Лунёв

Чаще всего стратегию разрабатывают на стратегических сессиях. Это формат, когда топ-менеджеры и наиболее компетентные ключевые сотрудники компании на день-два закрываются от операционки, уезжают в другой город или страну и обсуждают ключевые вопросы развития компании.

Стратегическое планирование — это не разовое действие, а цикл, который повторяется снова и снова, и состоит из 3 ключевых этапов:

- Диагностика текущего положения,

- Определение направления развития,

- Контроль исполнения.

Начнем с первого шага — анализа текущей ситуации.

Шаг 1. Анализ текущей ситуации

Чтобы стратегические цели двигали компанию вперед, важно начать с честной оценки текущего положения: понять, кто целевая аудитория компании, как устроен рынок и оценить текущий объем продаж.

Оценка рынка

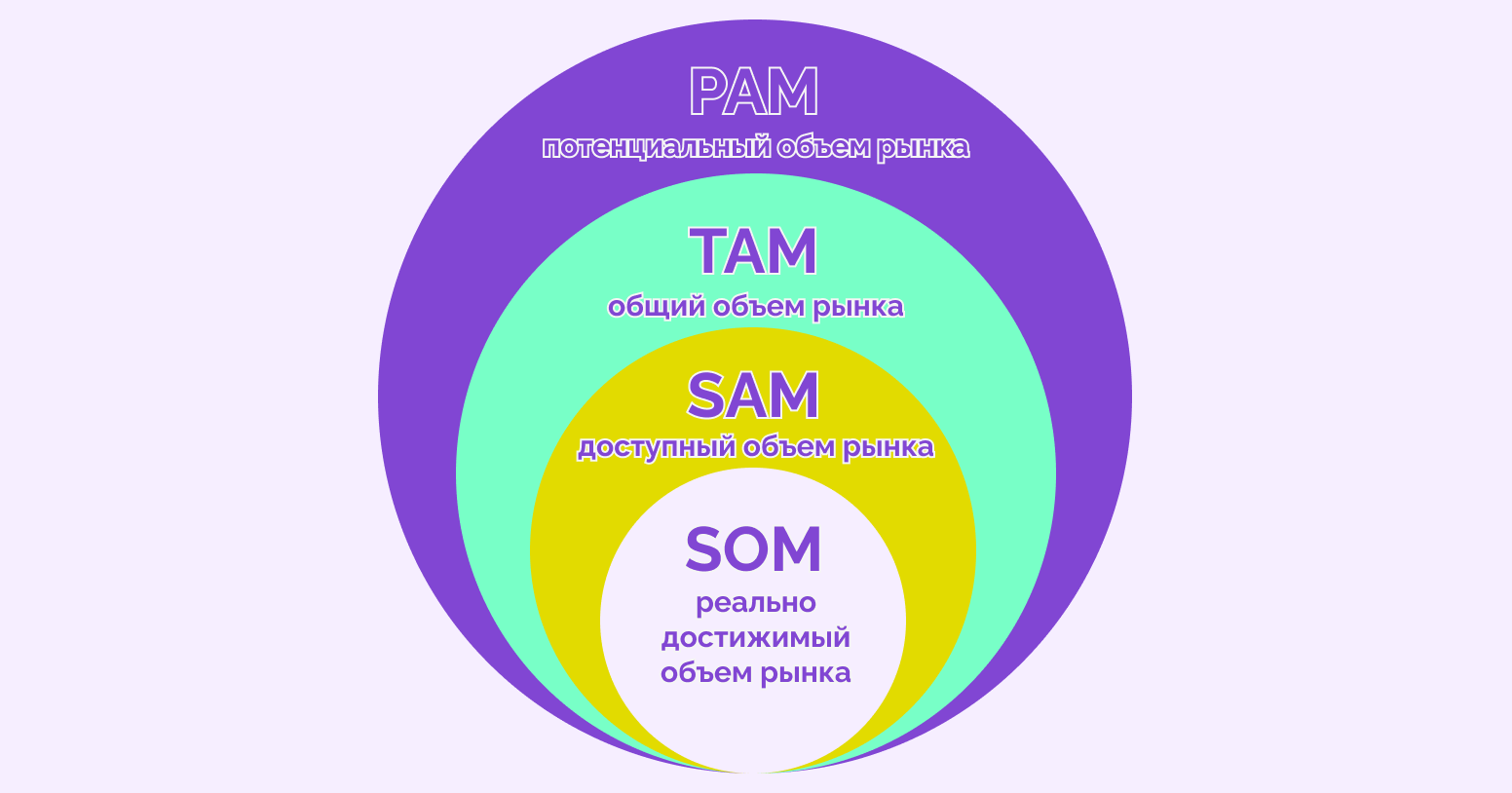

В первую очередь нужно понять, где находится бизнес на текущем рынке и куда его стоит направить. Один из вариантов оценки рынка — метод PAM, TAM, SAM, SOM.

Разберем сегменты на примере онлайн-сервиса для уроков английского языка:

- PAM (Potential Available Market) — это максимально возможный рынок: все люди, которые вообще могут пользоваться продуктом. Допустим, в мире 1,5 млрд человек, которые могут быть потенциальными студентами английского — PAM = 1,5 млрд человек.

- TAM (Total Addressable Market) — это те, кто реально может быть клиентами вашего продукта. Мы ориентируемся на платные онлайн-курсы, для людей старше 16 лет, которые пользуются интернетом. В мире таких людей, например, 1 млрд — TAM = 1 млрд человек.

- SAM (Serviceable Available Market) — это сегмент TAM, который вы реально можете обслуживать с учетом вашей географии и возможностей. Сервис работает только в России и странах СНГ. В этих странах 200 млн потенциальных учеников старше 16 лет — SAM = 100 млн человек.

- SOM (Serviceable Obtainable Market) — это часть SAM, которую реально можно привлечь в ближайшие 1–2 года, учитывая конкурентов, бюджет на маркетинг и маркетинговые каналы. Например, реалистично рассчитываем на 10% от SAM. 200 млн × 0,1 = 20 млн человек — SOM = 20 млн человек.

PAM–TAM–SAM–SOM помогают определить реальные возможности компании, расставить приоритеты и сконцентрироваться на аудитории, которую можно привлечь в ближайшее время.

Анализ клиентов

Для эффективной стратегии нужно понимать, кто покупает продукты компании и какие из клиентов приносят наибольшую ценность. Для этого используют разные инструменты:

- ICP (Ideal Customer Profile) — помогает описать «идеального клиента» по ключевым характеристикам (например, отрасль, размер компании, потребности).

- RFM-анализ — показывает, как давно, как часто и на какую сумму клиенты совершают покупки.

- ABC/XYZ анализ — распределяет клиентов по ценности для бизнеса и регулярности заказов.

Эти методы дают основу для сегментации: видно, с какими клиентами стоит работать в первую очередь, кого удерживать, а на кого — тратить меньше ресурсов.

Возможно, отдел продаж или маркетинг уже проводили похожий анализ — спросите у них и используйте эти данные как базу для стратегии.

Анализ конкурентов

Стратегия не существует в вакууме — клиенты сравнивают вас с альтернативами. Поэтому важно понимать, кто ваши конкуренты, как они работают и какие у них сильные/слабые стороны.

Как проводить анализ конкурентов:

- Соберите публичную информацию: сайты, каталоги, цены, акционные предложения.

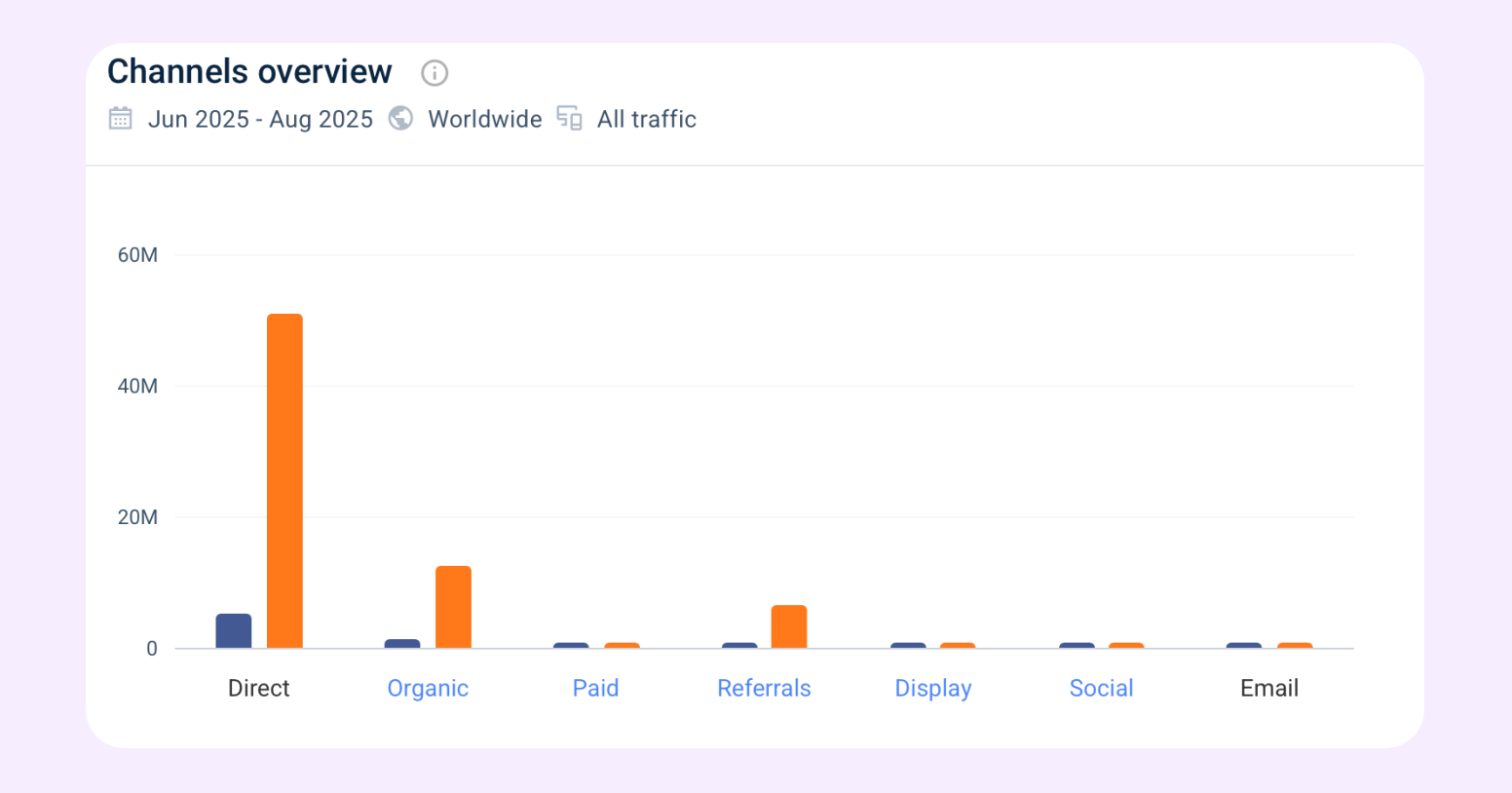

- Используйте инструменты вроде SimilarWeb, SEMrush, чтобы оценить трафик, источники, ключевые слова (например, сколько органики/платного трафика получает конкурент).

- Купите продукт у конкурента: пройдите путь клиента — от выбора товара до коммуникаций после покупки.

- Для каждого конкурента составьте SWOT: какие у них сильные стороны, где слабости, какие возможности и угрозы для вашего бизнеса это создает.

- Выявите, чем вы можете отличаться (функции, сервис, цена, упаковка).

Пример: Netflix при выходе на разные страны анализировал, какие местные платформы уже сильны, и локализовал контент: субтитры, озвучку и ставил популярные локальные шоу на первые страницы.

Юнит-экономика

Важно понимать собственную юнит-экономику: приносит ли каждый клиент прибыль и за счет чего. Даже если рынок растет и конкуренты активны, стратегия не будет устойчивой, если у компании убыточная модель.

Ключевые метрики, на которые стоит смотреть:

- CAC (Customer Acquisition Cost) — сколько стоит привлечение клиента.

- LTV (Lifetime Value) — сколько в среднем приносит клиент за все время работы.

- Маржинальность — что остается после всех расходов.

Эти показатели помогают оценить, можно ли масштабировать бизнес, и какие каналы или сегменты клиентов выгоднее развивать в первую очередь. Важно не пытаться на старте считать юнит-экономику с точностью до каналов и кампаний. Начать можно со средних значений, а дальше — детализировать по необходимости.

Шаг 2. Формулировка миссии, видения и ценностей

После анализа текущей ситуации важно ответить на три фундаментальных вопроса:

- Зачем мы существуем? (миссия)

- Куда мы хотим прийти? (видение)

- По каким правилам мы туда идем? (ценности)

Эти элементы часто недооценивают, считая их «формальностью для сайта». Но именно они задают рамку для всех последующих решений и помогают команде понимать, зачем выполняется каждая цель и проект.

Миссия

Это формулировка смысла существования компании, а не слоган для презентации. Хорошая миссия отвечает на вопрос: какую ценность мы создаем для клиентов, общества или отрасли?

Чтобы сформулировать миссию, попробуйте метод «5 почему»: задайте вопрос «зачем?» пять раз подряд, пока не выйдете на глубинный смысл.

Пример: Tesla — «ускорить переход мира к устойчивой энергии». Kaiten — «помогать компаниям превращать хаос в системность».

Видение

Это картина будущего: каким бизнес должен стать через 3–5 лет. Видение помогает проверять, в правильном ли направлении движется компания.

Видение сильно зависит от внутренней и внешней среды: изменений на рынке, в технологиях, в поведении клиентов и внутри самой команды. При формулировании лучше избегать абстрактных фраз вроде «быть лидером на рынке». Лучше привязать его к конкретным изменениям в компании, рынке или жизни клиентов.

Пример: Kaiten: «создать инструмент управления задачами, который делает процессы прозрачными и управляемыми для команд любого размера». Microsoft (в 2010-х): «облачные технологии доступны каждому бизнесу».

Ценности

Это «правила игры», которые задают культуру компании и влияют на каждое управленческое решение. Ценности не должны оставаться декларацией — их нужно встроить в процессы: найм, систему мотивации, принятие решений.

Пример: Kaiten — ценности «прозрачность и связь с целями»: команды видят весь процесс работы на досках, понимают, как их задачи влияют на стратегические цели компании, а инструмент остается простым, гибким и адаптируется под нужды пользователей.

«Иногда компании ограничиваются формулировкой принципов: например, выручка с текущих клиентов в этом году важнее, чем привлечение новых. Такие приоритеты помогают быстро отсекать, что делать, а что — нет»

— Владимир Лунёв

Шаг 3. Определение стратегических целей

После того как вы разобрались с текущей ситуацией, сформировали миссию, видение и ценности, приходит время конкретизировать, каких результатов компания хочет достичь.

Как формулировать цели:

- Стимулирующие, но достижимые. Цель должна мотивировать на рост, но оставаться реалистичной. Например: если текущая доля рынка компании — 45%, установка цели 50% мало вдохновляет. Зато 70% уже требует значительных усилий и создает драйв для команды.

- Связанные с миссией и видением. Все цели должны поддерживать общий ориентир компании. Если миссия — «облегчать жизнь малому бизнесу через цифровые сервисы», то цели не должны ограничиваться только выручкой, но включать рост числа активных пользователей и повышение лояльности.

- Измеримые и конкретные. Чтобы отслеживать прогресс и вовремя корректировать действия, важно, чтобы цели можно было измерить и привязать к срокам.

Не ставьте десятки целей сразу. Лучше выбрать 2–3 стратегические цели на год, привязать к ним ключевые результаты и KPI, а остальные инициативы использовать как тактические шаги. Так команда не распыляется и видит, что именно принесет результат.

Инструменты для постановки целей

- SMART — классический подход, проверяющий, что цель конкретна, измерима, достижима, релевантна и имеет срок. Например: «Увеличить выручку от онлайн-продаж на 30% к концу 2026 года».

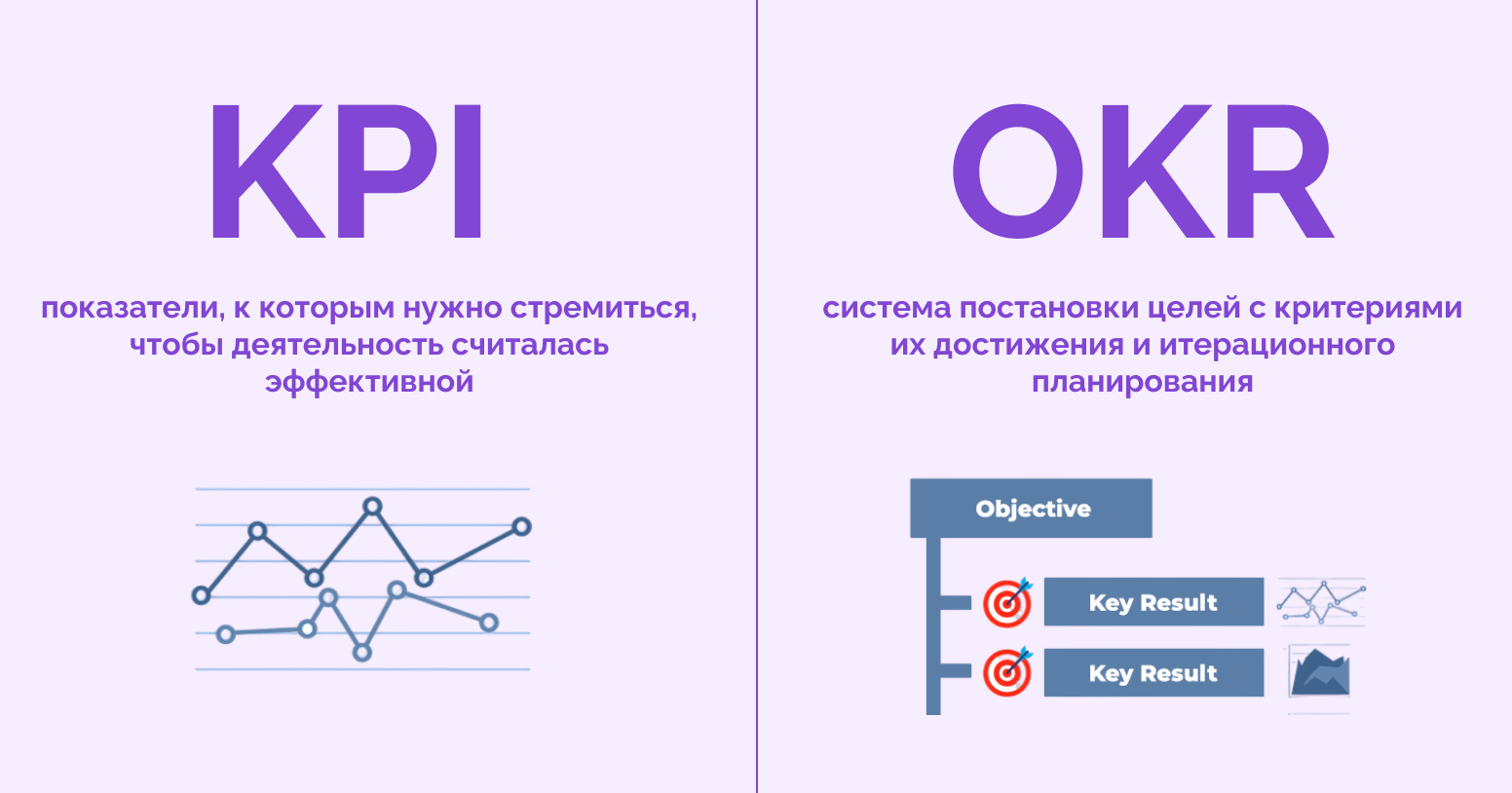

- OKR (Objectives & Key Results) — связывает цель с конкретными ключевыми результатами, которые показывают прогресс. Например: цель — «стать лидером на рынке B2B SaaS», ключевые результаты: «увеличить базу клиентов на 40%», «сократить churn до 5%».

- KPI — показатели для контроля исполнения целей. Сюда входят как финансовые метрики (выручка, маржинальность), так и операционные (NPS, скорость обработки заказов).

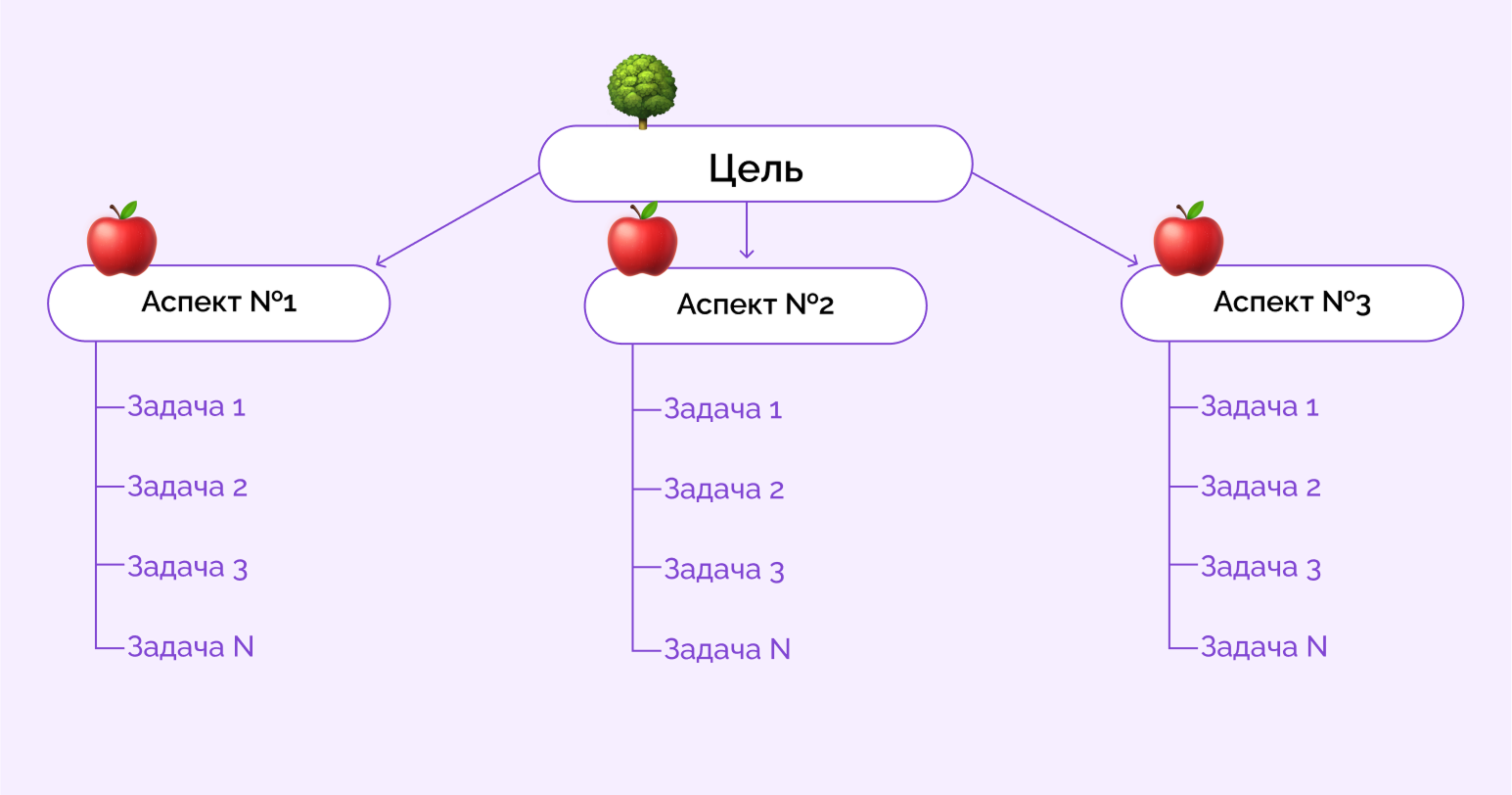

- Дерево целей — визуальная карта целей и подцелей, которая показывает, как каждая подцель поддерживает стратегическую цель.

«Важно, чтобы цель была понятной и измеримой. Не принципиально, это будут OKR или KPI — главное, чтобы команда верила в инструмент и принимала его»

— Владимир Лунёв

Шаг 4. Оценка рисков

После того как цели сформулированы, важно понять, что может помешать их достижению. Оценка рисков — это отдельный шаг, который превращает стратегию в рабочий инструмент. Пропуск этого этапа приводит к тому, что планы остаются теорией, а команда меняет стратегию каждый раз, когда сталкивается с препятствиями.

«Когда мы продумываем стратегию, нужно честно спросить себя: какие события могут помешать ее выполнить? Если этого не сделать, при первой же проблеме команда начнет метаться в панике»

— Владимир Лунёв

Какие риски важно учитывать

Например: при выходе на рынок онлайн-образования компания может оценить угрозы со стороны крупных платформ (Coursera, Skyeng), изменений законодательства по дистанционному обучению и технологических сдвигов (VR/AR для уроков).

Инструменты и методы оценки рисков

- SWOT (раздел «Угрозы») и PEST-анализ — помогают систематизировать внешние угрозы: политические, экономические, социальные, технологические, правовые и экологические.

- Матрица вероятности и влияния — ранжирует риски по их значимости. Высокая вероятность + сильное влияние = критический риск, требующий планов действий.

- Сценарное планирование — строим несколько вариантов будущего: оптимистичный, базовый, пессимистичный. Это помогает понять, как стратегия будет работать в разных условиях.

- Финансовые стресс-тесты и модели чувствительности — анализируем, как изменения ключевых показателей (выручка, расходы, CAC, LTV) повлияют на результат.

- Экспертные интервью и консультации — привлечение внешних экспертов помогает выявить риски, которые могут быть незаметны внутри компании.

Практические советы:

- Не ограничивайтесь перечислением угроз. Для каждого критичного риска формируйте план действий: как снизить вероятность, как минимизировать ущерб, кто отвечает за контроль.

- Риски лучше оценивать коллективно: стратегическая сессия с руководителями разных направлений дает более полную картину.

- Обновляйте оценку рисков регулярно: рынок и внутренние условия меняются, и стратегия должна быть гибкой.

- Принятие рискового события — тоже решение. Главное, чтобы команда учитывала его вероятность и осознанно реагировала.

Шаг 5. Разработка стратегических инициатив

Частая ошибка компаний — ставить амбициозные цели, но не учитывать, что может не хватать клиентского опыта, сотрудников, технологий или бюджета. В итоге стратегия и цели есть, а прогресса нет, потому что невозможно достичь целей с имеющимися ресурсами.

Поэтому на этапе разработки стратегических инициатив стоит:

- Оценить, какие изменения внутри компании необходимы, чтобы достичь цели;

- Определить, какие инициативы реально реализуемы с текущими ресурсами, а какие требуют подготовки (например, найм экспертов, обучение команды, оптимизация процессов);

- При необходимости отказаться от части целей или скорректировать их масштаб, чтобы фокус оставался на реально достижимых результатах.

«Стратегия должна формировать ставки — направления работы, а не превращаться в список проектов. Если завязать ее на конкретные инициативы, провал одного проекта обрушит всю стратегию»

— Владимир Лунёв

Даже самая амбициозная цель должна быть подкреплена реальными возможностями компании. Это позволит стратегиям двигать компанию вперед, создавая видимые результаты.

Инструменты и методы

- Матрица Эйзенхауэра — помогает приоритизировать инициативы по важности и срочности. Например: если запуск нового продукта важен для достижения цели по выручке, но его реализация потребует месяцев работы, его ставим в «важные, но не срочные» и планируем пошагово.

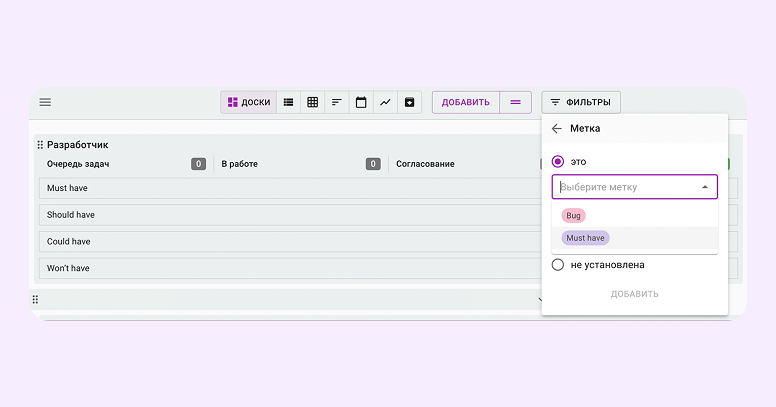

- MoSCoW — классификация инициатив:

- Must — обязательно выполнить, иначе стратегия пострадает;

- Should — желательно, но можно перенести;

- Could — опционально, если есть ресурсы;

- Won’t — не делаем в этом цикле.

Шаг 6. Вовлечение команды

Продвигать стратегические цели будут все сотрудники компании, поэтому чтобы вовлечь каждого в стратегические планы, проводятся совместные обсуждения, презентации целей и практические воркшопы. Сотрудники видят свою роль, предлагают конкретные способы реализации целей — например, как именно можно улучшить коммуникацию с клиентами, ускорить обработку заказов или упростить процесс обратной связи.

Инструменты и методы вовлечения команды

- Регулярные встречи и презентации стратегии. На еженедельных или ежемесячных планерках можно показывать прогресс по ключевым инициативам и объяснять, почему выбраны именно эти цели и как задачи команды с ними связаны.

- Обратная связь от команды. Важно не просто информировать о целях и планах, но и слушать сотрудников и собирать предложения по улучшению процессов — если что-то не работает, команда может предложить изменения.

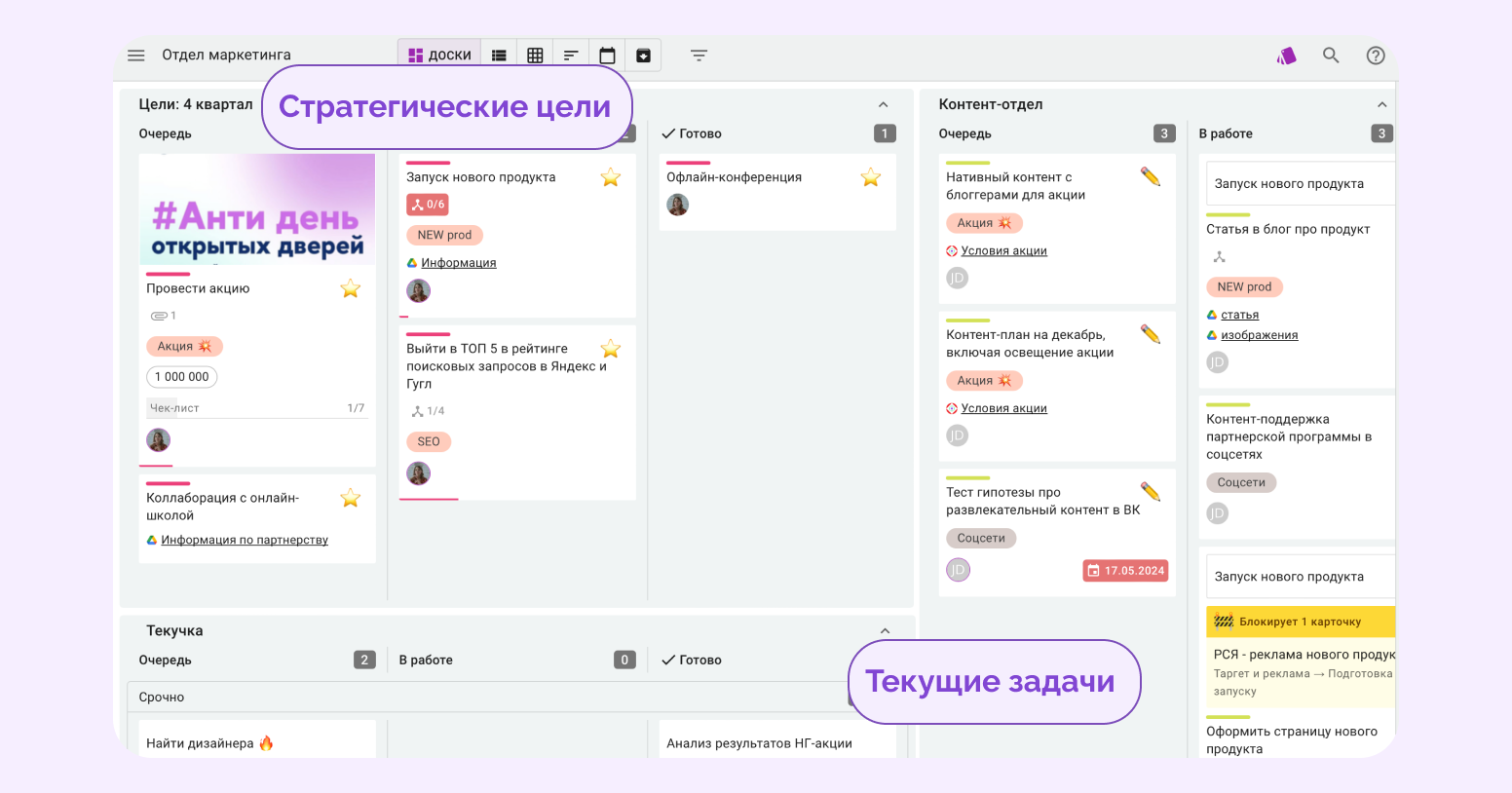

- Системы управления задачами. Kanban-доски показывают, какие стратегические ставки реализуются, кто за что отвечает и какой результат достигнут. Например, в Kaiten можно к задачам привязывать родительские карточки с целями, чтобы большая цель была всегда на виду. А также можно расположить несколько досок на одном пространстве, чтобы вся команда видела общие цели компании и текущий прогресс.

В заключение: советы для руководителей

Мы прошли весь путь: оценили рынок, разобрались с клиентами, посмотрели на конкурентов, выявили ключевые ресурсы и вовлекли команду. Стратегия готова, но ее реализация часто сталкивается с подводными камнями. Ниже — советы эксперта, которые помогут стратегии реально работать:

- Не ищите идеала с первого раза — лучше корректировать стратегию по мере реализации, учась на результатах.

- Определяйте направление, а не ставьте задачи — стратегия задает вектор, а конкретные шаги уточняются в операционной работе.

- Вовлекайте топ-менеджеров — их поддержка критична для успеха всей команды.

- Фокусируйтесь на ключевых ставках и метриках — не отвлекайтесь на мелочи, которые не двигают компанию вперед.

- Выбирайте инструменты, в которые верит команда — так стратегия реально применяется и приносит результат.

- Рассматривайте компанию как продукт — постоянно задавайтесь вопросом, что можно улучшить в процессах и регламентах, чтобы сотрудники могли эффективнее выполнять свои задачи.