Как мы удвоили конверсию с помощью Карты гипотез: кейс Kaiten

Как собрать гибкий дашборд стратегии, в котором команда сможет видеть цели и конкретные задачи по пути к ней

За 3 сессии с Александром Бындю, наставником Карты Гипотез, команда Kaiten пересобрала стратегию из длинного документа в изменяемый артефакт, где цели связаны с метриками, гипотезами и задачами. Итог — единое видение команды и почти в два раза увеличившаяся конверсия в оплату.

Делимся шагами и выводами с Алексеем Халезовым, бизнес-лидером Kaiten, которые помогут вам собрать свою карту гипотез.

Что было «до»

Последние 15 лет Алексей создавал стратегии в майнд-картах и Miro — собирал информацию по рынкам, компании и ресурсам, а затем продумывал, как с этим работать.

Для Kaiten удалось собрать много вводных и базовый ресерч, поэтому показалось мало просто отразить это в майнд-картах. Также было нужно подготовить план действий сразу для нескольких отделов — команд разработки, маркетинга и поддержки.

У Алексея была стратегия развития в Word — монотонный документ больше 20 страниц текста с пунктами, схемами и примерами. Документ сложно было использовать и планировать работу по нему, ведь не видны взаимосвязи и трудно обновлять данные. Появился запрос оформить всю информацию так, чтобы из нее можно было собирать последовательности и фреймворки в Miro.

У команд не было единого стратегического артефакта, все работы плохо соотносились с основными целями компании, потому что у каждого бизнес-лидера было свое видение и предложения в разных форматах.

Что стало причиной:

- Майнд-карты и личные заметки. У отдельных лидеров были собственные карты или личные документы, куда они собирали ресерч, идеи и планы.

- Разные языки у лидеров. На совещаниях каждый приносил свой вариант стратегии в удобном для себя формате: у кого-то это был текст, сгенерированная презентация или список пожеланий. В итоге не получалось договориться об общем языке.

- Разрыв между целями и задачами. Многие инициативы рождались как отдельные проекты без четкой связи с верхнеуровневыми целями. Это приводило к фрустрации: команда не понимала, зачем делаются те или иные задачи и какой эффект они принесут.

- Нет гибкости. Поправить стратегию в тексте или презентации можно, но это всегда воспринималось как переписывание «с нуля». В результате документ быстро устаревал, а корректировки в реальной работе не отражались.

В результате стратегия не работала — она существовала на бумаге, а фактически планы бизнес-лидеров были слишком разными. Это подтолкнуло искать инструмент, который позволил бы:

- Объединить всех вокруг единого артефакта.

- Сделать стратегию живой, а не статичной.

- Связать задачи с целями и метриками.

- Поддерживать регулярное обновление без ощущения «пересобирания» всего с самого начала.

Что такое «Карта гипотез»

Алексей искал инструмент для визуализации и нашел технологию «Карта гипотез», которая помогает визуализировать стратегию и на высоком уровне спланировать деятельность компании.

У меня было понимание, что я хочу сделать, и гипотезы. Нужно было это презентовать команде, а около 80% людей — визуалы. С помощью карты гипотез они быстрее погружаются в работу, понимают образы и видят, что нужно делать.

Алексей Халезов, бизнес-лидер Kaiten CDX

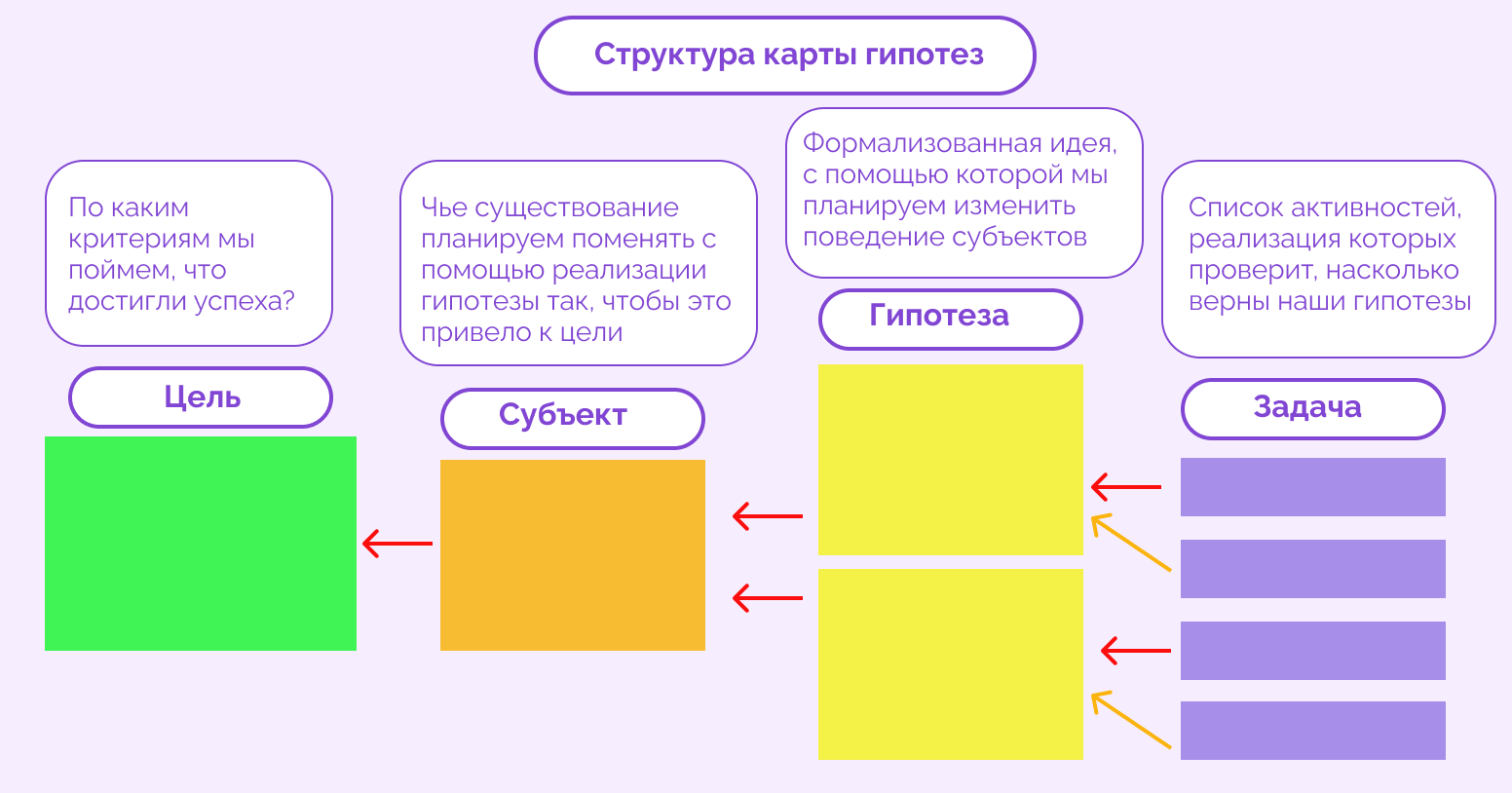

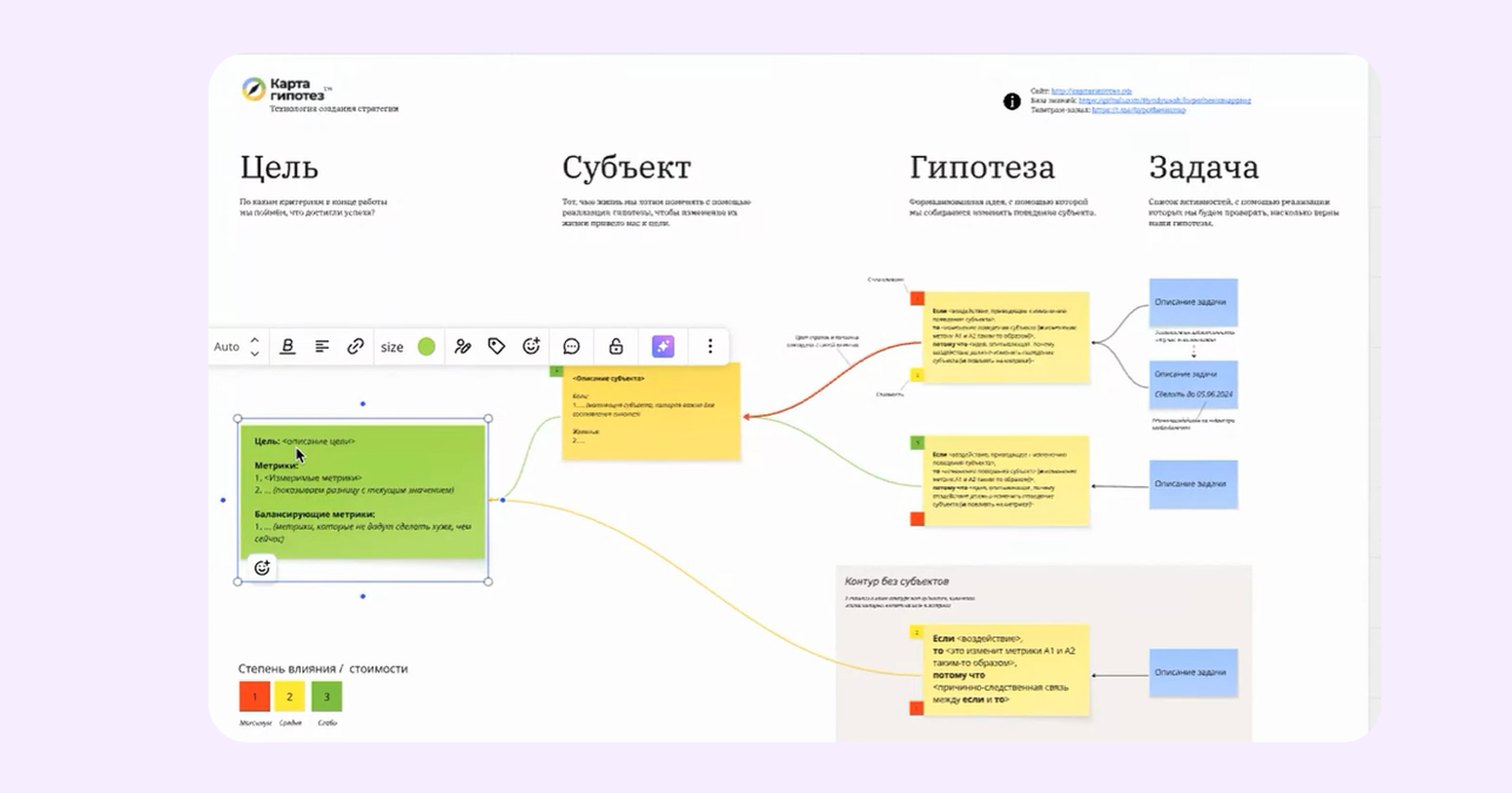

Карта гипотез — это способ визуально представить стратегию единым языком на основе данных, согласовать видение всех участников и вовлечь их в задачи по развитию компании.

С картой гипотез проще составить и реализовать стратегию, выстроить путь от цели до гипотез и конкретных задач по ее выполнению, увидеть субъекты и их мотивацию.

Изначально применил карту гипотез для личной карты с целями. Когда увидел ее работоспособность — перенес технологию на рабочее пространство. Так получилось заменить полотно текста визуальным, коротким и понятным представлением.

Алексей Халезов, бизнес-лидер Kaiten

Как внедряли: 3 сессии с наставником

Алексей связался с автором технологии Александром Бындю. Они обсудили, как нужно строить карту гипотез и как это может выглядеть для Kaiten. Александр предложил провести несколько онлайн-консультаций, чтобы команде было проще правильно визуализировать стратегию.

Наставник команды — Александр Бындю. Он объяснял методику, модерировал дискуссии и помогал формулировать гипотезы так, чтобы они выдерживали проверку логикой.

Сессия 1. Онбординг и правила игры

Первая встреча была посвящена знакомству с технологией — было важно понять структуру карты, договориться о правилах. Александр Бындю объяснил, что карта гипотез — не просто картинка, а технология, который требует дисциплины.

Что команда сделала в рамках первой сессии:

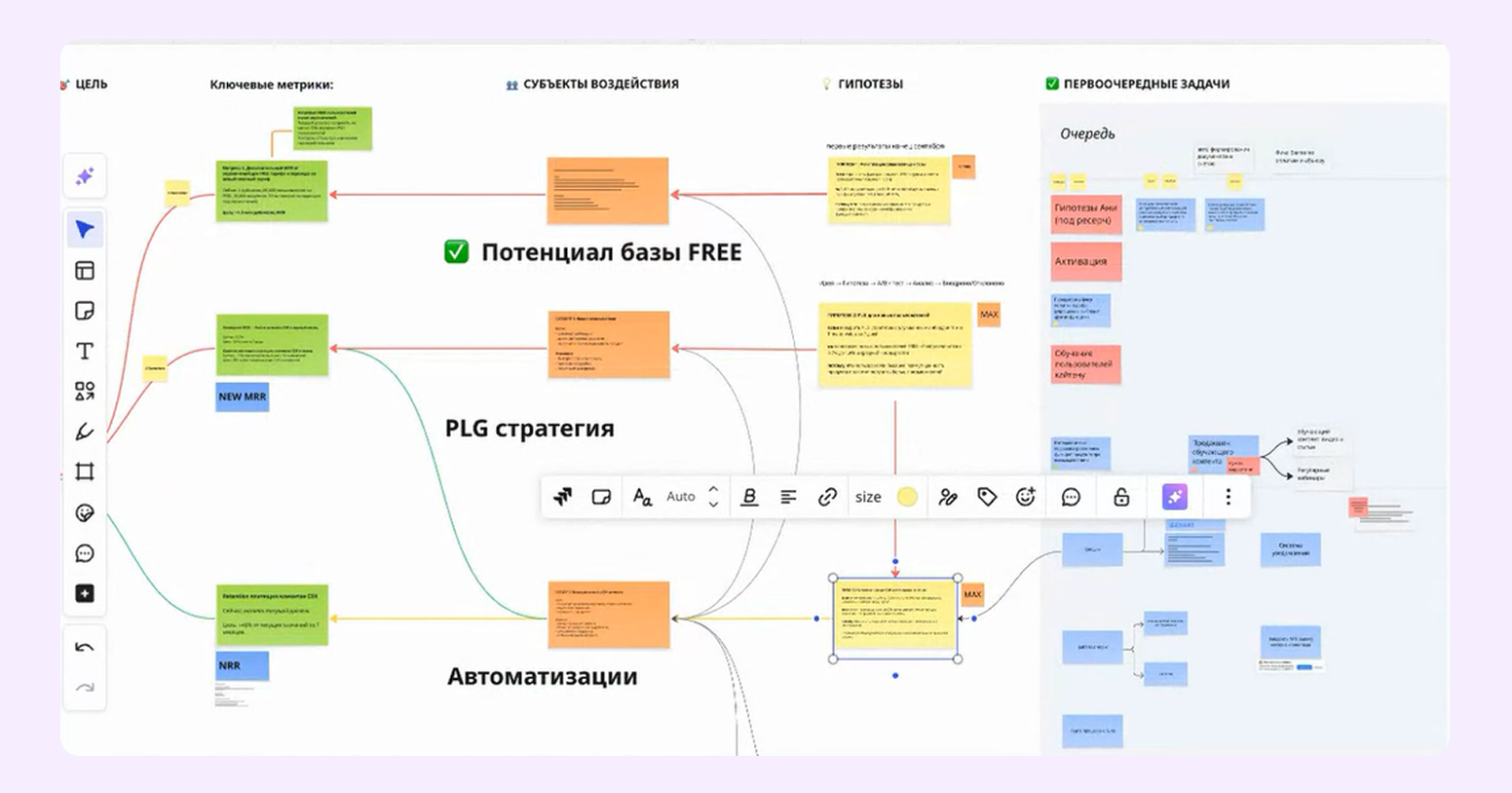

- Разобрала «лестницу связности»: от цели → к метрикам → субъектам воздействия → гипотезам → задачам. Каждый шаг был закреплен примерами из практики.

- Договорилась о языке. Любая гипотеза должна формулироваться по шаблону «если — то — потому что». Это правило сразу отсекало расплывчатые формулировки вроде «сделаем тариф — и вырастем».

- Ввела приоритизацию цветами. Красная линия — максимум эффекта и приоритет, оранжевая — средний, зеленая — минимальный. Визуальные маркеры помогли быстро отличать стратегически важные задачи от вспомогательных.

Результат. Появился общий словарь и понимание того, как «собирать» стратегию. Все лидеры вышли из сессии с одинаковым представлением о правилах работы с технологией.

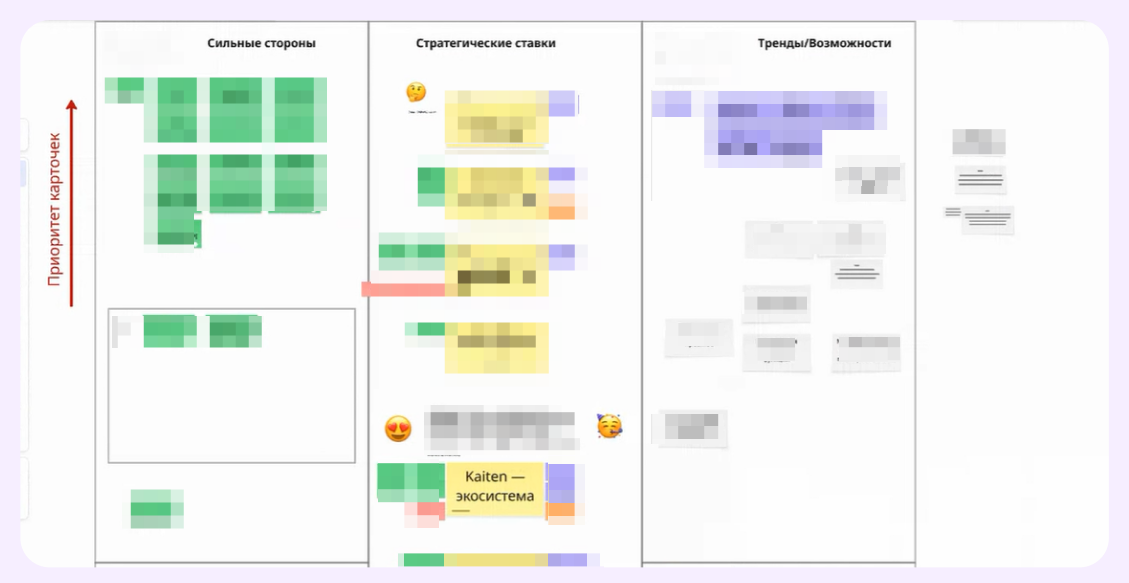

Сессия 2. Связанный SWOT-анализ всей компанией

Вторая встреча была уже практической и вовлекающей. Нужно было собрать фактуру для гипотез и отфильтровать лишний шум.

Что сделали на этой сессии:

- выписали сильные стороны, слабости, тренды и угрозы;

- обсудили каждую запись: сила это на самом деле, или обычная характеристика; тренд или мимолетная идея; угроза или преувеличение;

- определили главные точки развития и дискутировали.

Результат. Выделили 5–7 направлений, в которых можно было создать рабочие гипотезы. Это была первая «чистка» — остались только проверенные идеи.

Оказалось, что часть «сильных сторон» не дает конкурентного преимущества, а многие «тренды» нельзя использовать из-за слабой связи с нишей.

Алексей Халезов, бизнес-лидер Kaiten

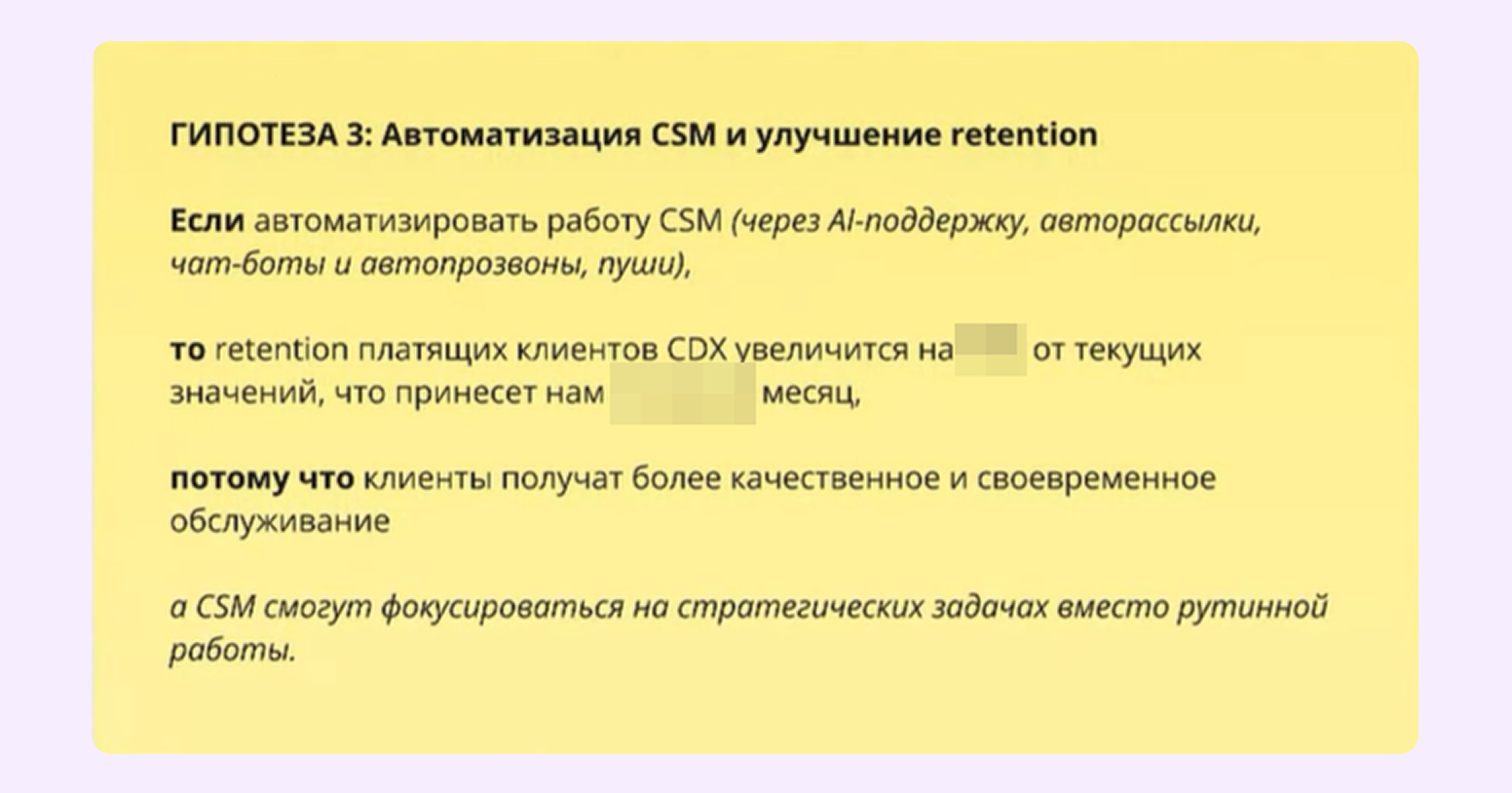

Сессия 3. Перенос гипотез в карту и приоритизация

Третья встреча помогла превратить список в готовую карту. Команда сделала это под руководством Александра за 4 шага:

- Шаг 1. Перенос гипотез. Каждую из выделенных идей оформили по формуле «если — то — потому что».

- Шаг 2. Оценка плеча на результат. Для каждой гипотезы считали, какой эффект она даст в деньгах или метриках, какие ресурсы нужны и за какой срок это реально сделать.

- Шаг 3. Приоритизация. На карту нанесли цветные линии. Красные — гипотезы с максимальным ожидаемым эффектом и т, в которые команда вера больше всего.

- Шаг 4. Формирование первой волны. Мы договорились, что команда целиком сфокусируется на одной главной гипотезе, чтобы быстрее получить результат. Только после этого — переключение на вторую и третью гипотезы.

Результат. Появилась рабочая карта с иерархией гипотез и приоритетов. Так стратегия стала живым инструментом, который можно адаптировать еженедельно, а не переписывать заново каждые полгода.

Декомпозиция и приоритизация на практике

Когда мы впервые перенесли гипотезы в карту, стало ясно: просто записать идею мало, нужно довести ее до уровня конкретных шагов. Здесь и включился процесс декомпозиции и приоритизации.

От цели к гипотезам. Сначала мы смотрели на верхнюю цель — например, «удвоить метрику MMR для сегмента CDX». Затем выбирали субъект, на которого можно повлиять: существующая база фри-пользователей, новые клиенты или активные сегменты.

От гипотезы к задачам. Каждую гипотезу мы раскладывали на конкретные шаги. Например:

- обновить тарифную сетку;

- ограничить часть функциональности в бесплатной версии;

- подготовить коммуникации для пользователей;

- доработать биллинг и аналитику.

Так общая идея становилась списком действий, которые были понятны командам разработки, маркетинга и поддержки.

Важно было не просто сказать «сделаем новый тариф», а показать причинно-следственную связь — если мы ограничим бесплатный тариф и введем промежуточный платный, то X% пользователей перейдут на оплату, потому что они уже привыкли к продукту и хотят сохранить доступ к функциям.

Алексей Халезов, бизнес-лидер Kaiten

На старте вся команда работала только над одной гипотезой из «красной линии». Это позволило быстро показать результат и закрепить доверие к методу. Потом мы переключились на вторую и частично на третью.

Пример оценки

Возьмем гипотезу из предыдущего блока. Тогда оценка может выглядеть так:

- Размер базы: 100 000 free-пользователей.

- Конверсия в оплату (ожидаемая): 5–10% (5 000–10 000 человек).

- Доход при $10/мес: $50 000–100 000 MRR.

- Ресурсы: ~1,5 месяца работы команды разработки и маркетинга.

- Риски: часть пользователей может уйти к конкурентам; стоит усилить качественное сопровождение изменений.

Такой расчет помог увидеть, что гипотеза имеет сильное «плечо на результат»: относительно небольшие усилия дают заметный прирост в метриках и выручке.

Преимущества и недостатки работы с методом

Карта гипотез помогла качественно изменить подход к стратегии, разложить по полочкам данные, сплотить команду, привязать каждую задачу к цели. Собрали несколько ценных уроков, которые получили после работы с картой гипотез.

Что помогло добиваться результатов

Александр Бындю помогал корректировать формулировки, отсекал подмену понятий, объяснял причинно‑следственные связи. Без него команда быстро бы увязла в разногласиях.

Что еще помогало:

- Форма гипотезы. Жесткая структура «если — то — потому что» дисциплинировала. Нельзя было записать абстрактное «сделаем тариф» — нужно объяснить, как именно это приведет к результату и почему это реально.

- Фокус всей команды. Все силы были брошены на проверку одной гипотезы. Это дало быстрый результат, который повысил доверие к методу и мотивировал продолжать работать даже новичков.

- Прозрачность и визуализация. Артефакт был открыт для всех: любой мог прийти и понять, что происходит. Это снижало количество «галлюцинаций» и догадок, зачем мы делаем ту или иную задачу.

- ИИ‑поддержка. Использование ИИ помогало формулировать черновики гипотез и проверять корректность формулировок. Это экономило время и снижало фрустрацию.

- Командная валидация. Решения принимались вместе, а не видением одного бизнес-лидера. Все участвовали в обсуждении приоритетов.

Что мешало и тормозило процессы

Были препятствия, которые требовали внимания и дополнительных усилий:

- Слишком крупные гипотезы. Иногда формулировки оказывались слишком общими, и приходилось дробить на несколько маленьких. Иначе задачи были размыты, и команда не понимала, как ими управлять.

- Терминологические споры. На этапе SWOT часто возникали дискуссии: «это тренд или просто хотелка?», «это сила или скорее обычная черта?». Без контроля обсуждение могло затянуться.

- Сложность хранения артефактов. Карта и доски «переезжали» между разными инструментами (Miro, GitHub, Notion). Из‑за этого иногда терялись куски информации. Решили, когда назначили владельцев артефактов и прописали правила.

- Непонимание процесса у новичков. Новым участникам казалось, что это «еще один фреймворк ради фреймворка». Требовалось время и усилия, чтобы показать ценность через первые результаты.

- Инерция старых подходов. Некоторые лидеры привыкли к длинным документам и индивидуальному планированию. Их нужно было мягко вовлекать и показывать преимущества общей карты.

- Проблема «видимой простоты». На первый взгляд карта кажется легкой: «возьми и сделай». Но в реальности без практики и наставника формулировки часто получаются некорректными или бессвязными.

Результаты

Главное, что дала нам карта гипотез — это ощутимый и измеримый рывок. После трех сессий и первых месяцев работы карта стала двигателем конкретных изменений.

На встречах мы перестали спорить на уровне вкусов — у каждого аргумента теперь есть место в карте. Вместо «мне кажется» мы говорим «вот гипотеза, ее эффект и ее место в приоритетах

Алексей Халезов, бизнес-лидер Kaiten

Команда увидела стратегию не как абстрактные цели, а как цепочку задач, ведущих к конкретным изменениям. Каждый мог открыть карту и понять: зачем делается именно эта задача и какой эффект она даст.

Основные результаты:

- В сегменте CDX удалось почти в два раза увеличить конверсию в оплату.

- По 1-й гипотезе уже добились результата, по 2-й завершают работы, 3-я долгосрочная, работы ведутся.

- Научились считать «плечо на результат» и видеть, какие шаги реально приводят к деньгам, а какие дают только иллюзию движения.

Опыт показывает — карта гипотез работает не только как инструмент стратегирования, но и как «язык команды». Она соединяет цели и задачи, деньги и действия, лидеров и исполнителей.