Итерация: что это и как она помогает управлять проектами

Как задать ритм команде и построить прозрачную структуру работы

Команды часто работают на пределе, но результат все равно ускользает: приоритеты меняются на ходу, задачи тянутся, фокус теряется. Все потому, что нет точки, где можно остановиться, посмотреть на сделанное и скорректировать курс.

Итерации дают такой ритм — они превращают хаотичный процесс в управляемый цикл. В этой статье разбираем, как именно работают итерации, где они нужны, и как выжать из них максимум пользы.

Что такое итерация

Итерация ( от англ. Iteration) — это фиксированный отрезок времени, обычно от одной до четырех недель, по завершении которого команда показывает понятный результат. Такой результат можно продемонстрировать, обсудить и использовать как точку опоры для следующего шага.

В отличие от непрерывного Kanban-потока, здесь работа укладывается в ритм с явным началом и концом. Это не про повторение действий, а про движение вперед с конкретной целью на каждом цикле.

Итерации в разных направлениях

Термин «итерация» встречается не только в управлении проектами:

В программировании итерация — проход по элементам структуры данных. Например, по списку или массиву. Это технический термин, который означает цикл, где каждый шаг повторяется по определенному пути.

В дизайне итерация — это повторная проработка решения с учетом обратной связи. Команда выпускает макет, собирает фидбек, улучшает — и так по кругу, пока результат не устроит всех. Здесь важно быстрое приближение к нужной форме, а не четкий ритм.

В обучении итерация — способ освоения через повторение с наращиванием сложности. Студент решает похожие задачи, каждый раз усложняя подход, пока не закрепит навык. Итерации делают процесс постепенным и управляемым.

В бизнесе под итерацией чаще всего понимается управляемый временной цикл с конкретной целью. Этот подход помогает не распыляться, а двигаться к результату через короткие понятные шаги.

В маркетинге итерации используют для проверки гипотез и оптимизации кампаний. Например, запускают первую волну рекламы, смотрят на показатели, вносят изменения — и запускают следующий цикл. Каждая итерация включает тест, анализ, корректировку и перезапуск.

Как работает итерация в бизнесе

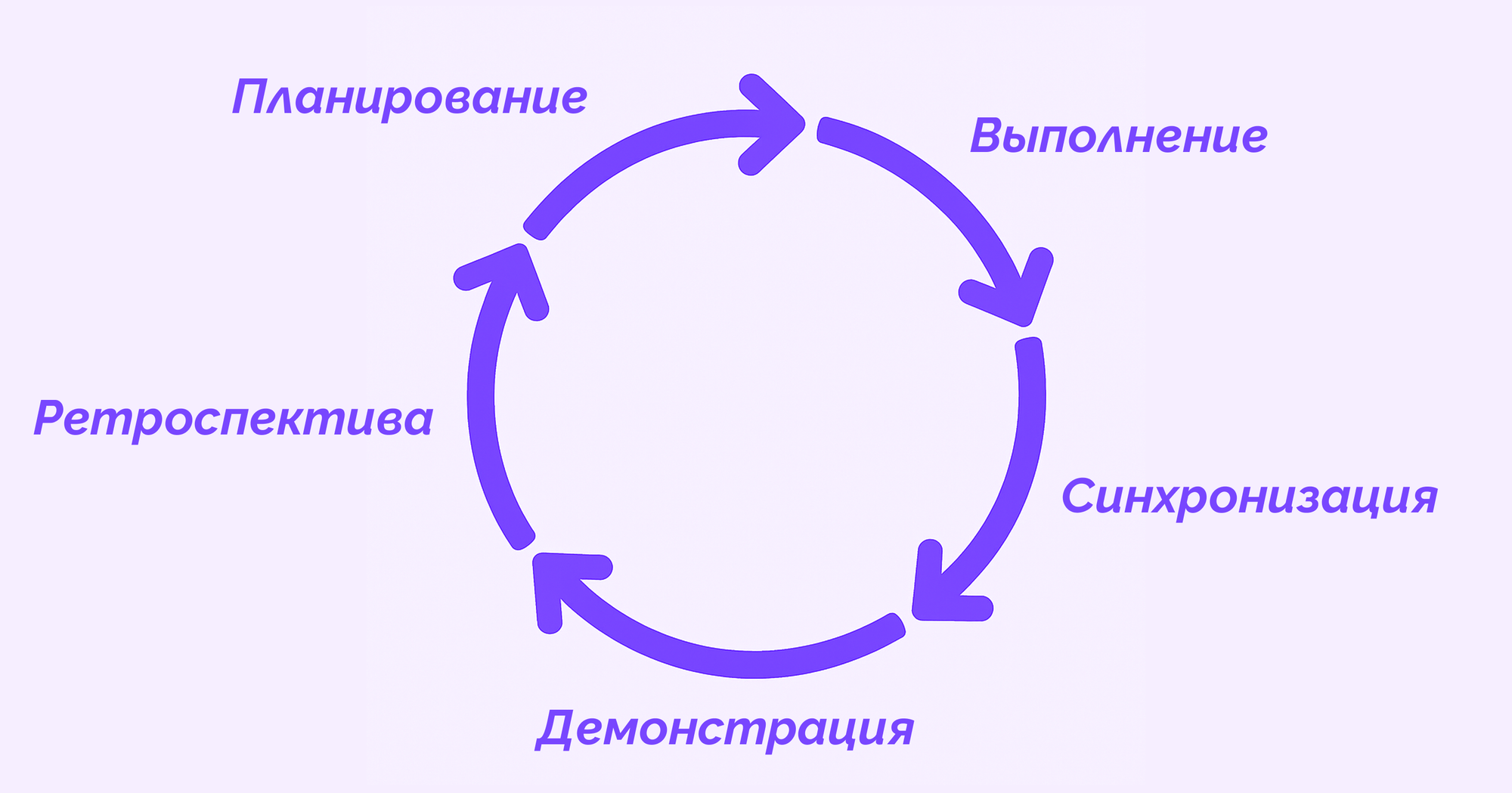

Пошагово каждый итерационный цикл выглядит примерно так:

1. Планирование. Команда собирается, чтобы выбрать задачи, которые можно успеть за отведенное время. Выбор опирается на цели бизнеса, приоритеты и доступные ресурсы.

2. Выполнение. Задачи берутся в работу, команда двигается в рамках оговоренного объема. Здесь важно не хватать все подряд, а сосредоточиться на том, что было запланировано.

3. Синхронизация. Параллельно выполнению команда регулярно сверяется, чтобы держать курс, устранять блокеры и не терять контекст. Это могут быть короткие ежедневные встречи или асинхронные апдейты — главное, чтобы была прозрачность.

4. Демонстрация результата. Показывают, что сделано, какую ценность это приносит и как это влияет на цели. Даже если что-то не получилось, это тоже результат — он дает повод скорректировать подход.

5. Ретроспектива. Команда обсуждает, что сработало, что мешало, и какие изменения стоит внести перед следующим циклом. Так итерации не превращаются в бег по кругу, а дают понятный темп и постоянное развитие.

Формулировка цели итерации

В основе итерационного процесса — цель. Не список задач, а итоговый клиентский результат, который можно показать, использовать и получить от него обратную связь.

Допустим, продуктовая команда хочет, чтобы пользователи могли удалять свои аккаунты. Это и есть итог — не «сделать кнопку», не «написать логику удаления», а «пользователь может сам удалить аккаунт через интерфейс». Цель понятна, проверяема и несет определенную ценность.

Дальше команда раскладывает цель на части. Например:

- добавить кнопку в интерфейс;

- настроить удаление данных в бэкенде;

- продумать подтверждение действия;

- учесть связанное с безопасностью;

- обновить уведомления.

Каждая эта часть превращается в задачи, которые попадают в план итерации.

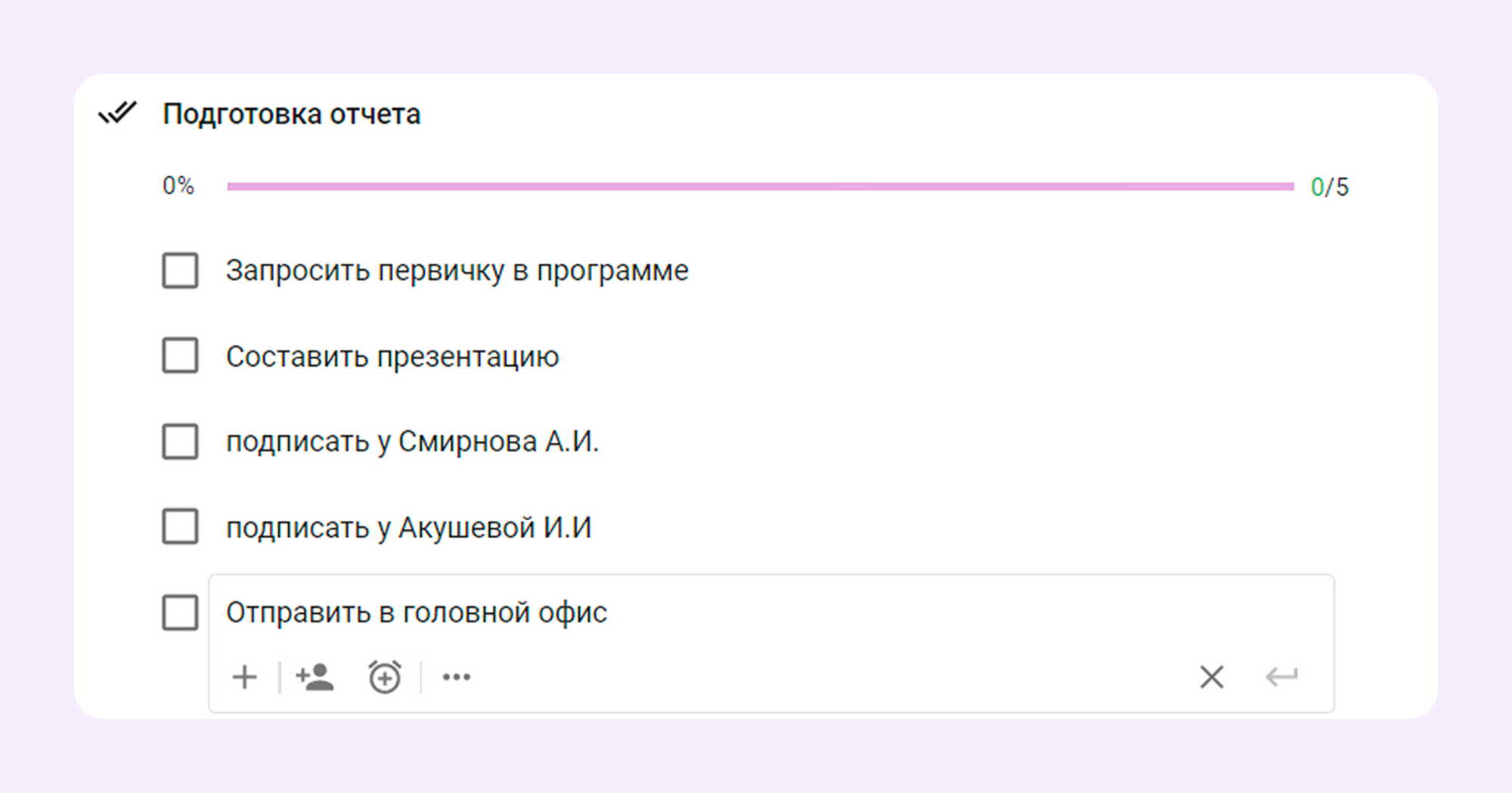

Параллельно команда договаривается о Definition of Done — критериях, которые определяют, когда задача считается завершенной. Например, код прошел ревью, покрыт тестами, внесены изменения в документацию, все выложено на стенд и протестировано. Эти условия готовности фиксируются заранее.

В системе для управления проектами Kaiten для этого есть чек-листы. Их можно добавлять в карточки с задачами и запретить перемещение задачи на другой этап, если какой-то из пунктов чек-листа не отметили выполненным.

Так цель превращается в конкретный план, а итерация — в управляемый процесс с понятным финишем.

Планирование объема и резервов

Перед каждой итерацией важно понять, сколько работы команда может взять. Это называется capacity — доступный объем времени на выполнение задач. Считается просто: берем трудодни всех участников, вычитаем отпуска, командировки, участие в митингах, поддержку и другие регулярные отвлекающие факторы.

Пример: если в двухнедельном итерационном процессе у пятерых человек по 10 рабочих дней, а у одного из них два дня уйдет на корпоративное обучение, capacity будет не 50, а 48 человеко-дней.

Планировать нужно не под завязку. Обычно команды оставляют 10–20% времени от общего объема в резерве. Это буфер на внезапные задачи, которые всегда появляются: сервер выдает ошибку, пришел важный клиент, всплыл баг в старом модуле. Кроме того, в этот же резерв можно включить работу с техдолгом — чтобы не откладывать его бесконечно.

Пример. Команда планирует итерацию на 40 человеко-дней, оставляет 6 в резерв. На второй неделе в систему интеграции приходит новая логика от партнеров, которая ломает часть функций. Без буфера пришлось бы выбрасывать из процесса другие важные задачи или проводить неприятный разговор с клиентом о сдвиге сроков. Но с резервом команда отреагировала быстро, уложилась в срок и показала результат вовремя.

Как контролировать работу в ходе итерации

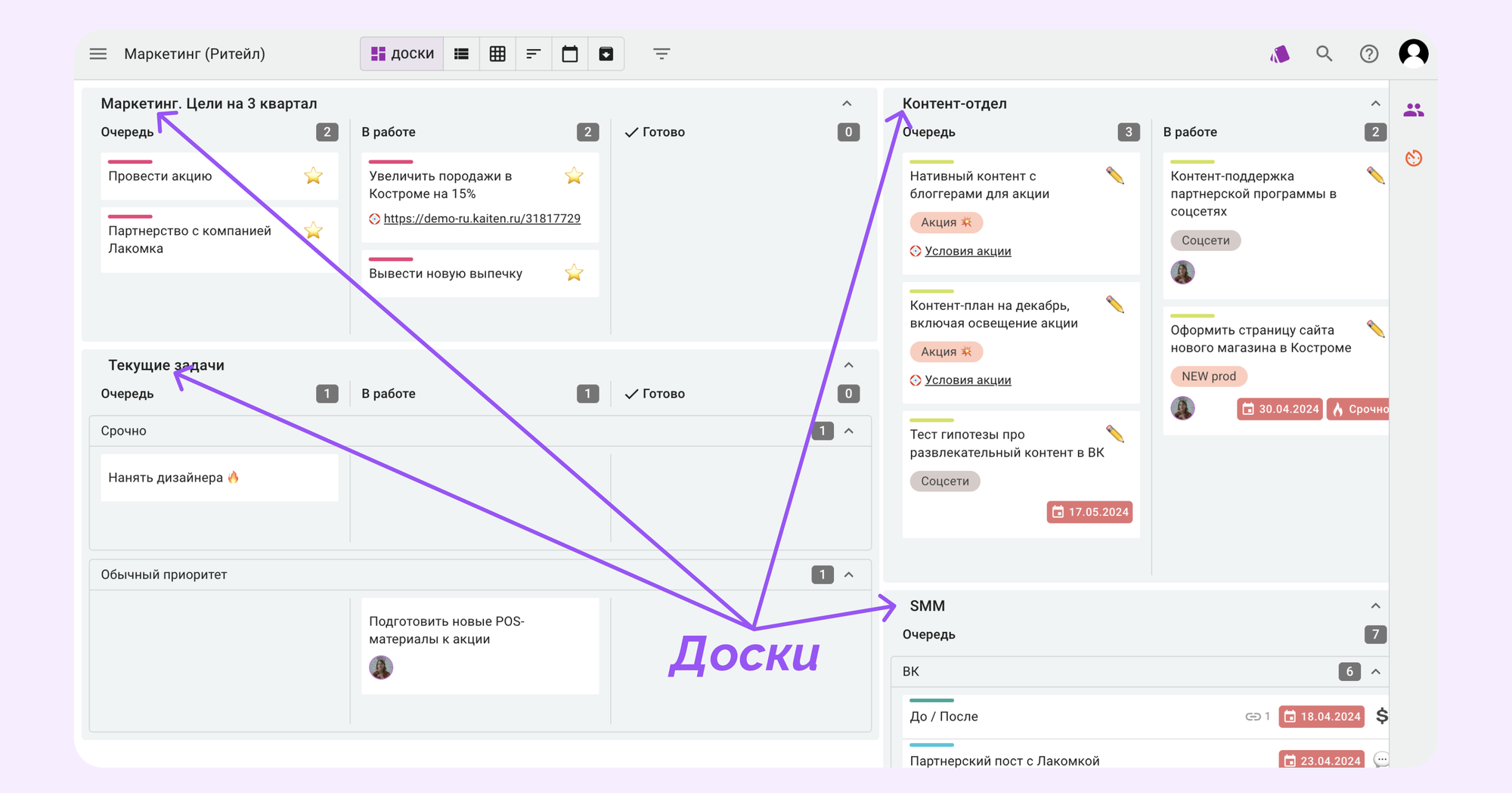

Когда итерация запущена, важно удерживать фокус и ритм. Контролировать все вручную и держать каждую деталь в голове сложно, в этом помогают системы для управления командами. Рассмотрим на примере Kaiten несколько инструментов таких трекеров.

Доска для визуализации процессов — инструмент управления потоком. Доска состоит из колонок, где каждая колонка равна этапу работы. На доске будет видно, где находится каждая карточка задачи: в работе, в тестировании, на ревью. Это помогает не терять задачи и быстро замечать, если что-то застряло.

В Kaiten в одном пространстве можно добавлять неограниченное количество досок. Это значит, что можно визуализировать процесс любой сложности, в том числе кросс-функциональный, и контролировать его на одном экране.

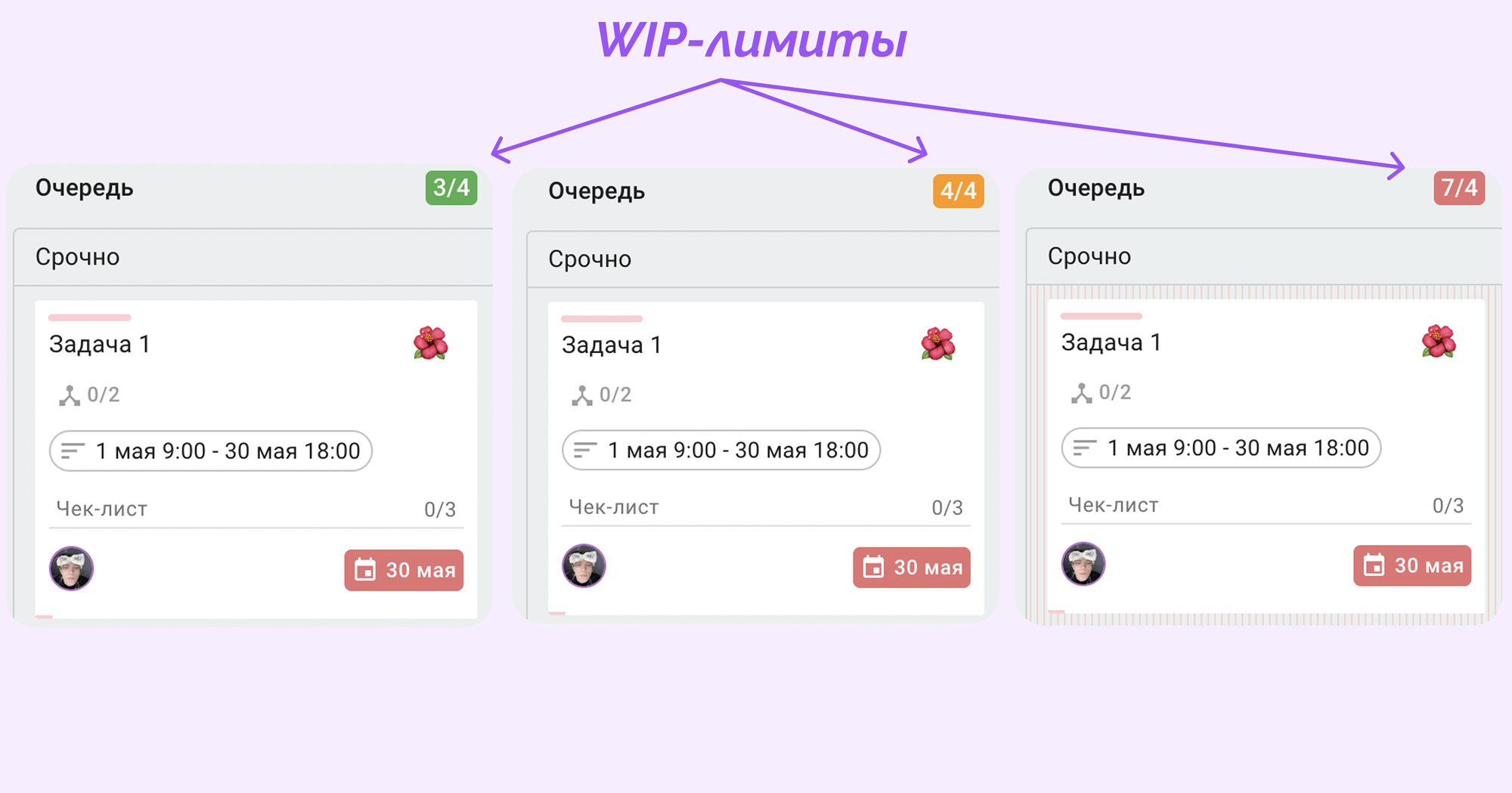

WIP-лимиты — ограничение количества задач в работе. Они помогают не распыляться сразу на множество задач, а сфокусироваться на нескольких наиболее приоритетных. Такой инструмент дисциплинирует сотрудников: нельзя начать новое, пока не завершено начатое. В итоге задачи доводят до конца, а не висят неделями в ожидании.

В Kaiten можно ставить WIP-лимиты для каждой колонке на доске. Если у вас WIP-лимит 5 задач, а в колонке окажется 6, то система добавит красную отметку. Это значит, что нужно обратить внимание на распределение ресурсов и уменьшить нагрузку сотрудников.

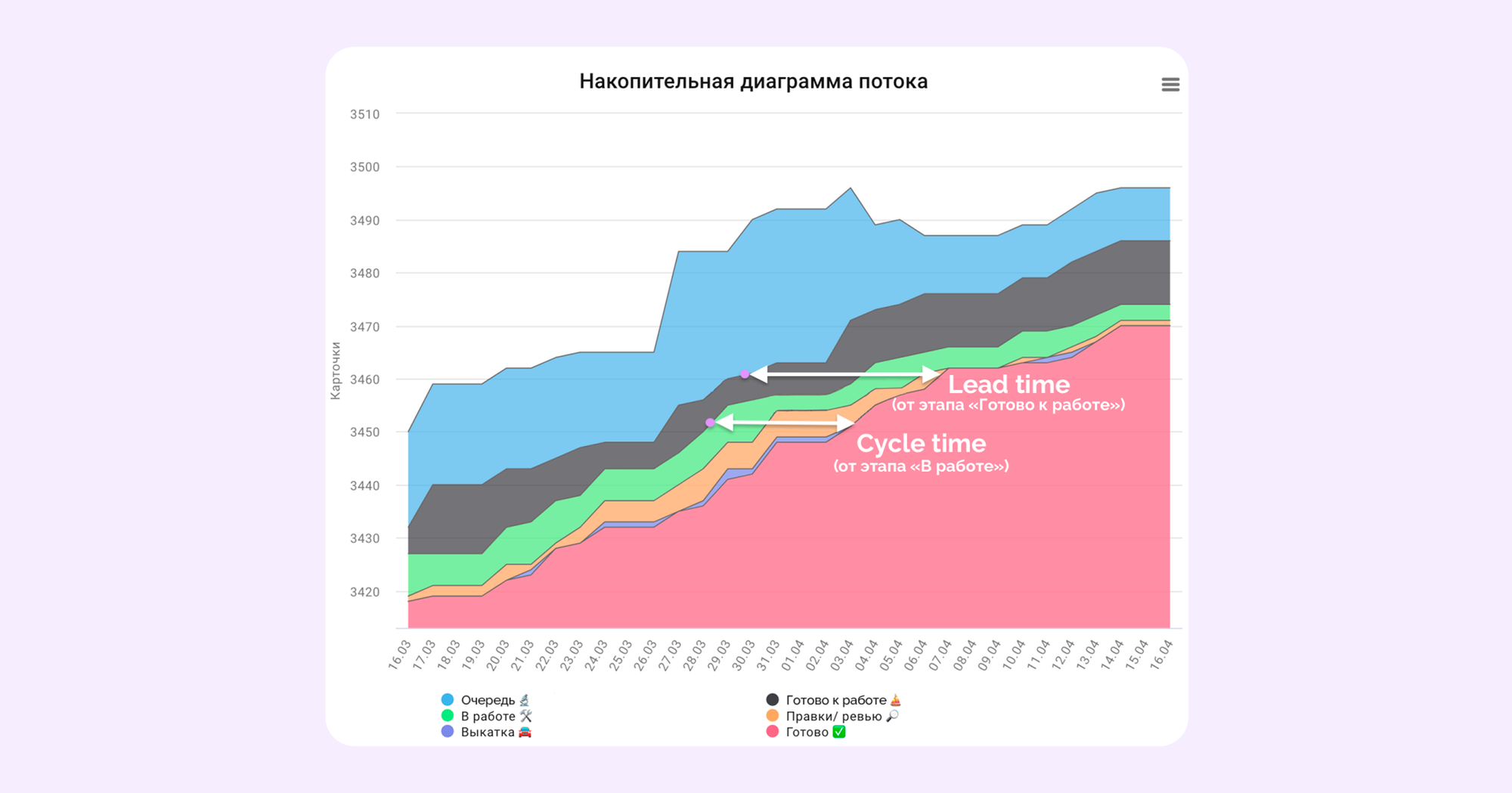

Метрики потока — еще один важный элемент. Например, lead time — время от начала работы над задачей до ее завершения. Если за два дня до конца итерации задачи висят в «в работе» дольше обычного — это сигнал. Команда может переключиться с новых задач на «хвосты» и спасти результат.

Для контроля метрик в Kaiten есть автоматически отчеты, где можно отслеживать Lead time, Cycle time и количество задач в каждом статусе. Благодаря этому можно заранее заметить, что задача застряла, и успеть переключиться на «хвосты», пока есть время.

Синк, он же stand-up, помогает держать команду в курсе. Каждый говорит, над чем работает, где затыки, что планирует делать дальше. Это не отчет, а способ синхронизироваться и быстро, какие сложности мешают двигаться дальше или закончить работы вовремя.

Где и как можно применять итеративный подход

Итерации работают там, где важна регулярность результата и обратной связи. Если бизнесу нужно двигаться небольшими, но осмысленными шагами — это полезный для компании подход.

Пример: запуск новой продуктовой функциональности. Команда берет гипотезу, реализует ее за две недели, показывает пользователям, собирает данные. Такой цикл позволяет не уходить в долгую разработку без понимания пользы.

Или, например, маркетинговая команда планирует кампании итерациями: за цикл готовят материалы, запускают первую волну, замеряют отклик, планируют следующий шаг. Есть ритм, есть обратная связь — итерация себя оправдывает.

Но есть и ситуации, где итерации не дают пользы. Если команда занимается рутинной поддержкой без возможности прогнозировать задачи, гибкий поток с приоритизацией на ходу работает лучше.

Что такое итерация: кратко

- Простыми словами итерация — это рабочий цикл с ограниченной длиной, в котором команда планирует, выполняет и завершает задачи с фокусом на достижение ощутимого результата.

- Работа итерациями помогает задавать темп, управлять неопределенностью и регулярно проверять, в правильную ли сторону движется продукт.

- Итерация состоит из планирования, выполнения, демонстрации результата и ретроспективы. Каждая часть цикла помогает управлять работой, удерживать приоритеты и адаптироваться.

- Чтобы планировать работу итерациями, нужно знать Capacity команды. Это доступные трудодни или человеко-часы с учетом отпусков, поддержки и отвлечений. Оставляют 10–20% в резерв на неожиданные задачи и техдолг. Резерв помогает сохранить результат даже при непредвиденных сбоях.

- Чтобы удерживать фокус, команда использует ежедневные синки, визуальную доску и WIP-лимиты, чтобы удерживать фокус. Метрики потока, например lead time, помогают заранее увидеть задачи, которые не успеют сделать. Все это помогает дойти до конца итерации с реальным результатом.

- Итеративный подход эффективен там, где важны регулярность результатов и быстрая обратная связь — например, при запуске новой функции. Однако при работе с постоянным потоком однотипных задач итерации могут мешать.

Частые вопросы и ответы

Что такое итерация простыми словами?

Итерация — это фиксированный рабочий цикл (обычно 1–4 недели), за который команда планирует, выполняет и завершает набор задач с конкретным, проверяемым результатом. В конце цикла результат можно показать, обсудить и использовать как основу для следующего шага.

Чем итерации отличаются от непрерывного потока задач?

В итерациях есть четкое начало и конец цикла, цель и демонстрация результата. В непрерывном потоке (например, в Kanban) задачи просто идут одна за другой без фиксированных временных рамок. Итерации задают ритм и точки остановки для анализа и корректировки курса.

Из каких этапов состоит итерационный цикл?

Обычно цикл включает:

- планирование (выбор задач под конкретную цель),

- выполнение,

- регулярную синхронизацию команды,

- демонстрацию результата,

- ретроспективу (анализ того, что можно улучшить).

Такой формат помогает не только двигаться вперед, но и постоянно улучшать процесс.

Как правильно планировать объем работы в итерации?

Нужно учитывать capacity команды — реальный доступный объем времени с учетом отпусков, митингов и поддержки. Обычно закладывают 10–20% резерва на непредвиденные задачи и технический долг. Это снижает риск срывов сроков и помогает сохранить результат даже при форс-мажорах.

В каких случаях итеративный подход работает лучше всего?

Итерации особенно эффективны там, где важны регулярные результаты и быстрая обратная связь: запуск новых функций, тестирование гипотез, маркетинговые кампании.

Если же команда работает с непредсказуемым потоком рутинных задач (например, поддержка), непрерывный приоритетный поток может быть более подходящим форматом.