Как менеджеру выйти из операционки и не развалить проект

Разбираем пошаговый алгоритм делегирования и построения самостоятельной команды

Каждый руководитель хоть раз оказывался в роли «главного костыля». Пока вы в офисе — все движется, стоит уехать на день — и команда пробуксовывает. Начинаются бесконечные звонки с уточнениями каждого шага. Знакомо? Это и есть операционка: мелкие согласования, тушение пожаров, ручное управление.

Хорошая новость в том, что из этой ловушки есть выход. В статье я покажу пошаговый алгоритм, как выйти из операционки без риска развалить проект: что делать самому, как перестроить команду и какие простые приемы помогают пройти этот переход спокойно и результативно.

Как управленец попадает в ловушку

Операционка подкрадывается незаметно. Сегодня вы просто помогли сотруднику быстрее закрыть задачу, завтра сами написали письмо клиенту «чтобы не тянуть», а через месяц обнаружили, что без вашего участия не делается уже ничего.

Причины попадания в ловушку операционки почти всегда одни и те же:

- «Быстрее сделать самому». Кажется, что так вы экономите время. На деле вы его теряете — задача возвращается к вам снова и снова, а люди не учатся решать ее сами.

- Перфекционизм и недоверие. Хочется, чтобы все было «идеально», и вы перепроверяете каждый шаг. В итоге команда привыкает к роли исполнителей, а не к роли партнеров.

- Отсутствие четких процессов и метрик. Если нет понятных критериев успеха, то все идут к вам за финальным «добро». Вы становитесь точкой контроля по умолчанию.

- Культ срочности. Когда все «горит», кажется, что времени на обучение и делегирование нет. Но именно это и держит вас в пожарном режиме.

- И вечное «без меня не справятся». Классическая ловушка: пока руководитель «тащит на себе», команда и правда не справляется — просто потому, что не получает шанса научиться.

Так руководитель постепенно перестает быть лидером и превращается в диспетчера. Каждый день заполнен мелочами, стратегические задачи откладываются «на потом», а команда ждет указаний сверху, вместо того чтобы предлагать решения.

«В какой-то момент нужно честно признать: ты уже не лучший исполнитель в команде. Твоя ценность не в скорости, а в том, чтобы создать систему, где люди сами становятся сильнее».

Григорий Полкан.

Но важно понимать, что когда «временно» превращается в «постоянно» — это уже диагноз. Бизнес перестает быть системой и превращается в набор процессов, завязанных на одном человеке. А это всегда тупик: при первой же турбулентности вас ждет коллапс.

Алгоритм выхода: 30–60–90

Ремарка. Я пишу этот алгоритм в первую очередь для топ-менеджеров и руководителей отделов. Но он так же легко адаптируется под project-менеджеров и управленцев небольших команд. Логика остается той же: вы перестаете быть диспетчером на каждый чих и выстраиваете систему, где команда справляется сама. Отличие лишь в масштабе — кто-то работает с компанией целиком, кто-то с одним направлением или проектом.

0–30 дней: диагностика и разбор завалов

1. Посмотрите на свой календарь. Сколько времени уходит на согласования, переписку и «пожары»? Если больше половины — поздравляю, вы застряли в операционке.

2. Определите, где ваше участие критично. Что встанет, если вас не будет два дня? Составьте список таких процессов — это ваше «бутылочное горлышко».

3. Разделите задачи:

- ваша зона ответственности — расстановка приоритетов, ключевые решения, финальное качество;

- тимлидам делегируйте организацию процессов, координацию команды;

- за исполнителями — конкретные действия и мелкие решения.

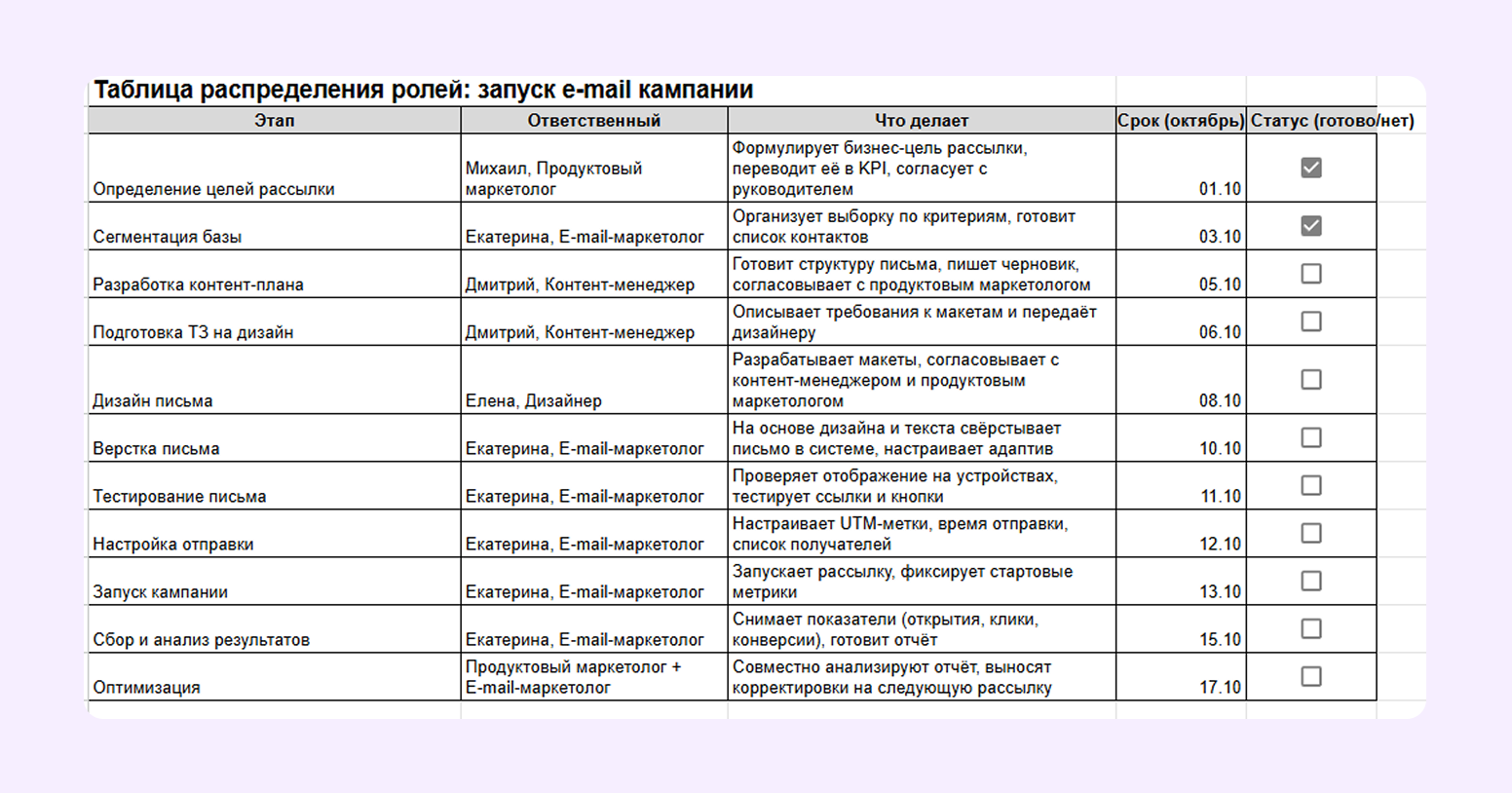

- Задокументируйте. Даже простая таблица «кто за что отвечает» уже снимает часть нагрузки.

Главная ваша задача на этом этапе понять, где именно вы «застряли», и разметить зоны ответственности.

30–60 дней: делегирование и контроль без микроменеджмента

1.Передавайте задачи как результаты. По моим наблюдениям, основной ошибкой многих руководителей является неправильный подход к делегированию — делегируются шаги, а не цель. Тогда сотрудник «делает отчет», но на встрече вы всё равно принимаете решение сами.

Если сказать: «Подготовь материалы так, чтобы на встрече мы могли решить — оставляем стратегию продаж или корректируем ее. Добавь динамику за 3 месяца, план-факт, свой вывод и предложи две идеи по улучшению стратегии», то в итоге получите не просто файл, а готовую базу для обсуждения и принятия решения.

«Когда отпускаешь контроль, первое чувство — тревога. Кажется, что всё развалится. Но если команда знает, куда идёт и по каким правилам, она справится. Это и есть тот момент, когда из менеджера ты становишься лидером».

Григорий Полкан.

Так сотрудник учится отвечать не за процесс, а за результат — мыслить эффектом, а не галочками.

2. Внедрите регулярные точки контакта. Чтобы делегирование работало, важно не отпускать процессы полностью, а держать ритм. В Demis Group мы используем 3 простых формата:

- еженедельные встречи один на один с ключевыми сотрудниками;

- быстрые летучки по итогам недели — что сработало, что затормозило процессы. Здесь важно не уходить в обсуждение «кто виноват», а фиксировать факты и договоренности на следующую неделю;

- практика «Выученные уроки» — когда ошибка фиксируется в коротком кейсе. Если произошел факап, сотрудник сам описывает его в коротком кейсе: что случилось, почему, как решили и как избежать повторения. Такие материалы становятся коллективной базой знаний. Они снимают страх ошибок и превращают промахи в ресурс роста.

3. Ставьте контрольные точки, а не контролируйте все подряд. Ваша задача — не следить за каждым шагом, а держать под контролем ключевые моменты. Если вы будете вмешиваться постоянно, то быстро вернетесь в операционку.

Разберем на примере запуска лендинга под рекламную кампанию:

- Согласование итогового макета страницы. Вы подключаетесь только на финальной версии, а не на каждом черновике дизайна.

- Проверка медиаплана перед запуском. Важно убедиться, что каналы и бюджеты согласованы, а не тратить время на обсуждение каждой баннерной вариации.

- Финальное тестирование перед релизом. Руководитель смотрит результат «глазами клиента»: нет ли критичных ошибок в форме заявки, корректно ли отрабатывает аналитика.

- Встреча после первой недели кампании. Анализ первых данных: конверсия, стоимость лида, поведение пользователей. Здесь принимается решение — усиливать, корректировать или масштабировать.

Все остальные шаги оставьте команде. Пусть они сами выбирают маршрут, а вы подключаетесь только там, где ошибка может дорого стоить.

Такой подход и дисциплинирует, и дает свободу: сотрудники чувствуют ответственность, а вы — уверенность, что держите руку на пульсе, не утопая в мелочах.

4. Используйте правило «молчаливого согласия». Нет возражений в течение 24 часов — решение считается принятым.

Цель этапа: научить команду брать ответственность, а себя — отпускать контроль.

60–90 дней: закрепление и масштабирование

Когда первые шаги уже дали результат, важно закрепить изменения и расширить их на всю команду.

1. Оцените результат. Используйте простой тест:

- стало ли меньше звонков от сотрудников с вопросами;

- решаются ли задачи без вашего участия;

- снизилось ли количество эскалаций.

Если да — значит, система работает, и можно давать команде больше свободы.

2. Выходите из процессов. Постепенно убирайте себя из чатов и согласований, где все идет без сбоев. Но делайте это открыто: «Этим теперь полностью управляет Оля, я подключусь только по итогам недели». Так команда понимает, что это не ваша усталость, а осознанный шаг.

3. Формализуйте новые правила. Зафиксируйте зону ответственности в документах или хотя бы в командном канале. Это убирает двусмысленность: «А вдруг он снова возьмет на себя». Новые правила должны восприниматься как стандарт, а не как эксперимент.

4. Проведите короткое совещание командой. Сядьте вместе и обсудите:

- что стало проще после делегирования;

- какие этапы и процессы требуют донастройки;

- что можно улучшить.

Важно, чтобы это был не разбор ошибок, а совместный поиск решений.

5. Сместите фокус. Освободившееся время инвестируйте в:

- развитие сотрудников (обучение, менторство, карьерные шаги);

- поиск новых инструментов и идей;

- стратегические задачи, которые раньше откладывали.

В итоге вы должны перевести делегирование из режима «эксперимента» в постоянный.

Психология перехода: как не потерять команду

Для людей ваш «выход из операционки» часто звучит как «он бросил нас». Поэтому важно правильно упаковать переход.

На кого делегировать?

Передавать полномочия стоит не самым удобным исполнителям, а тем, кто уже берет ответственность на себя. Проверяйте людей на практике: поручите небольшой проект или задачу с повышенной сложностью — посмотрите, как справятся.

Как распознать нужного человека:

- он не просто сообщает о проблеме, а приносит варианты решений;

- умеет держать обещания: если сказал, что будет к пятнице — значит, будет;

- не боится признать ошибку и обсудить, что пошло не так;

- говорит цифрами и фактами, а не эмоциями («конверсия упала на 20%», а не «кажется, стало хуже»).

Если в команде нет такого сотрудника, то ищите операционного менеджера или тимлида, который возьмет на себя рутину и станет вашим связующим звеном. Но вводите его аккуратно: команда должна видеть, что это не «новый начальник сверху», а партнер, помогающий снять нагрузку.

И помните, делегирование — это не разовая передача задач, а поиск людей, которые могут держать процессы на себе. Иногда таких нужно растить изнутри, иногда — приводить со стороны. Но без этого ваш выход из операционки будет фикцией.