Метод критического пути: как успеть все выполнить в срок

Как узнать минимальный срок выполнения проекта, что на него повлияет и как можно ускорить работу

Руководителю важно знать, сколько времени займет выполнение проекта и где могут возникнуть проблемы. Так он сможет продумать, как перенаправить ресурсы и избежать задержек.

Визуализировать срок выполнения задач и рассчитать время на все процессы можно с помощью критического пути. А научиться его считать — в нашей статье.

Что такое критический путь проекта и зачем он нужен?

Критический путь (CPM) — это непрерывная цепочка последовательных задач, которые нужно выполнить для завершения проекта. Путь показывает, какие задачи нельзя задерживать, иначе все сроки сдвинутся. Это инструмент, который помогает понять реальные сроки и завершить все работы в соответствии с дедлайном.

Критический путь помогает:

- видеть узкие места в потоке работ;

- распределять ресурсы в пользу задач с нулевым резервом;

- прогнозировать сроки и управлять рисками;

- принимать решения о сжатии сроков.

Этот метод разработали компании DuPont и Remington Rand в конце 1950‑х гг. для ускорения ремонта химических заводов и сокращения простоев оборудования. Постепенно метод стал инструментом для минимизации затрат команд и повышения их эффективности в разных сферах.

Как определить критический путь: пошаговый алгоритм

С помощью критического пути в проекте планируют последовательность и сроки работ, отражают связанные между собой задачи и оптимизируют ресурсы. Благодаря анализу критического пути руководитель видит общее количество и положение дел, может эффективно раздавать поручения сотрудникам.

Чтобы найти путь в любом проекте, часто используют схему из 5 шагов:

- ищут задачи;

- зависимости между ними;

- строят сетевую диаграмму;

- рассчитывают время;

- определяют минимально возможный путь прохождения.

Теперь, когда мы разобрались в основных понятиях, расскажем на примере Kaiten, как собрать схему критического пути за 5 шагов.

Шаг 1. Составить список всех задач проекта

Нужно создать полный и управляемый перечень всех работ проекта, из которого будет удобно строить зависимости и считать сроки. Важно выписать даже те задачи, которые кажутся быстрыми и незначительными, например:

- запрос данных;

- промежуточное согласование;

- ожидание материала.

Невозможно заранее знать сроки выполнения задач. Согласование может занять пару дней вместо получаса, и срок выполнения все равно сдвинется. Чем подробнее вы распишите список запланированных дел и продумаете возможные помехи, тем точнее получится построить критический путь и реалистичнее — дедлайн.

Как декомпозировать проект на задачи:

- Определите результат проекта одной фразой в формате «Мы сделаем X для Y, чтобы Z».

- Разбейте проект на крупные блоки/этапы — анализ, дизайн, разработка, тестирование, внедрение, обучение, релиз.

- Разделите каждый блок на пакеты работ — логически цельные куски, за которые может отвечать один ответственный.

- Декомпозировать пакеты до уровня задач — уровень, на котором команда может оценить длительность и управлять рисками.

- Добавить обязательные рутинные работы — согласования, миграции данных, подготовка окружений, проверки руководителей, ручные тесты, ретро/демо.

Важно раздробить работу до того уровня, на котором каждая задача будет не слишком крупной, и с ней справится один исполнитель за 1-5 дней. Если это не так, то можно разделить задачу на меньшие и управляемые подзадачи.

Используйте систему управления проектами, чтобы запланировать все задачи и определить реальный срок выполнения. Один из таких инструментов — Kaiten.

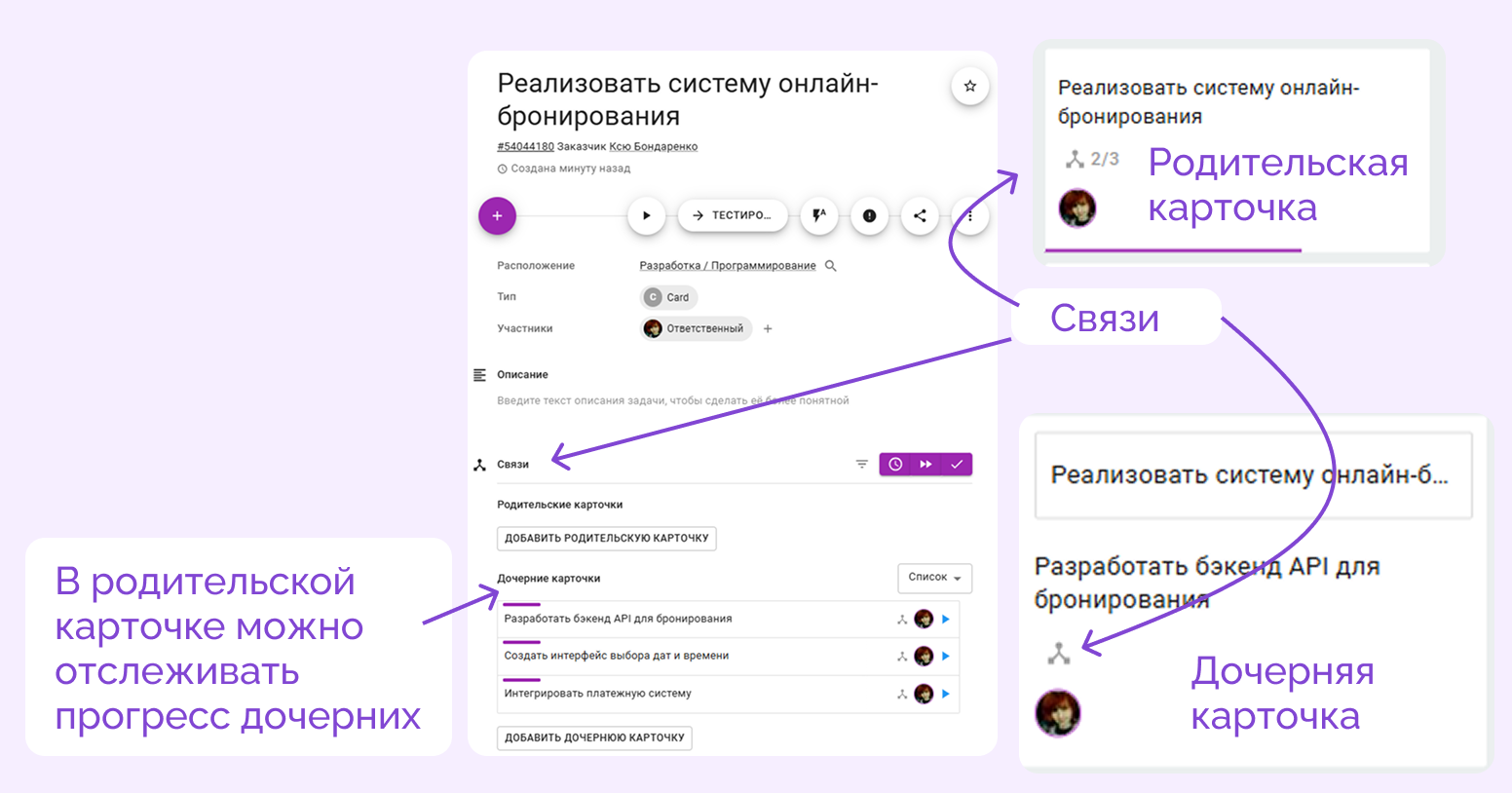

Для оформления задач верхнего уровня подойдут эпики или карточки, а под работы поменьше — подзадачи или чек-листы. Можно добавить к каждой карточке поля «Владелец», «DoD», «Готов к старту». Так будет проще ориентироваться и понимать, с чего начать работу.

Шаг 2. Определить зависимости между задачами

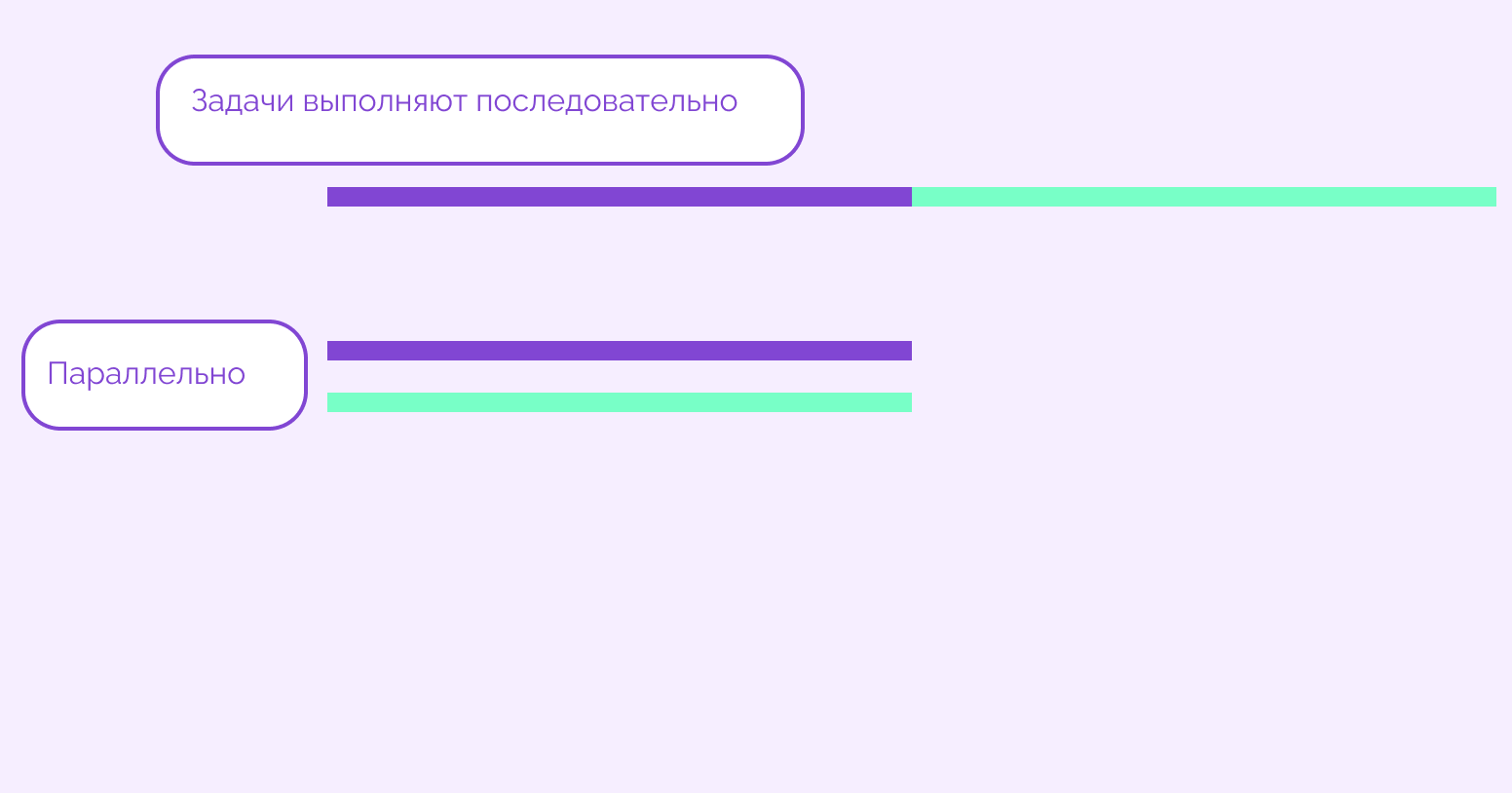

Далее нужно разобраться, что должно идти строго последовательно, а что можно делать параллельно, и где есть паузы.

Для каждой задачи нужно определить, что нужно сделать перед ее стартом. Можно взять список задач и проставить их на диаграмме, а затем указать связи между ними.

До начала работ мало просто определить задачи к выполнению. Нужно выяснить, что с чем и в каком порядке связано.

Определяют 4 основных типа связи:

Разберем подробнее, как работают связи:

- FS (финиш–старт). Следующую задачу можно начинать только после завершения предыдущей. Самый распространенный тип.Пример: «Завершить дизайн → начать верстку».

- SS (старт–старт). Задачи можно начинать параллельно, но вторая не стартует раньше первой. Пример: «Начать бэкенд → начать фронтенд».

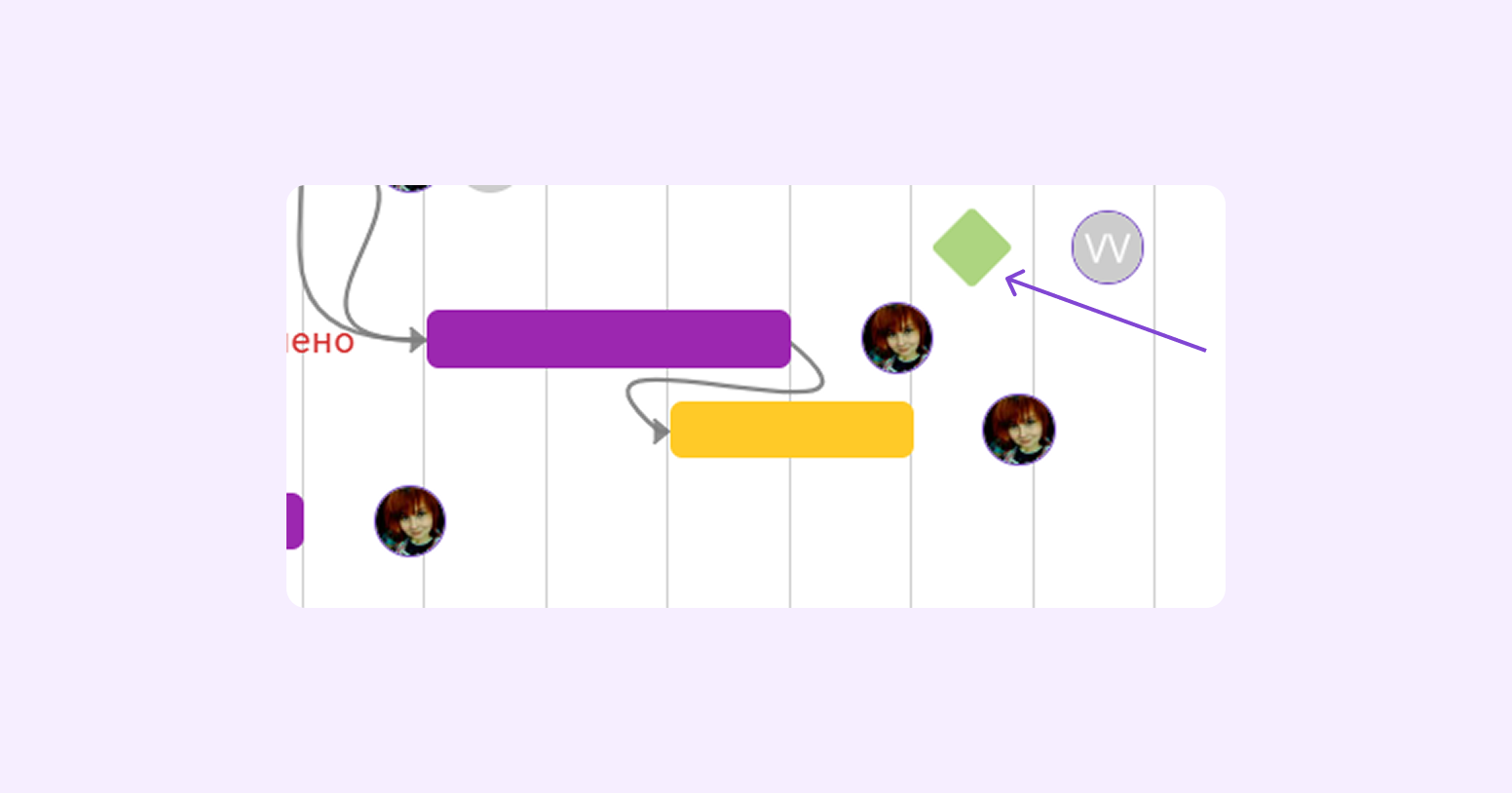

Укажите отрицательный/нулевой интервал после соединения задач, чтобы последующая задача начиналась раньше, чем заканчивалась предыдущая:

- FF (финиш–финиш). Задачи должны закончиться примерно вместе: вторая не может завершиться раньше первой.Пример: «Тестирование UI ↔ финал работ по документации».

- Старт–Финиш (SF): окончание задачи зависит от старта другой. Редкий тип, который почти не используют.

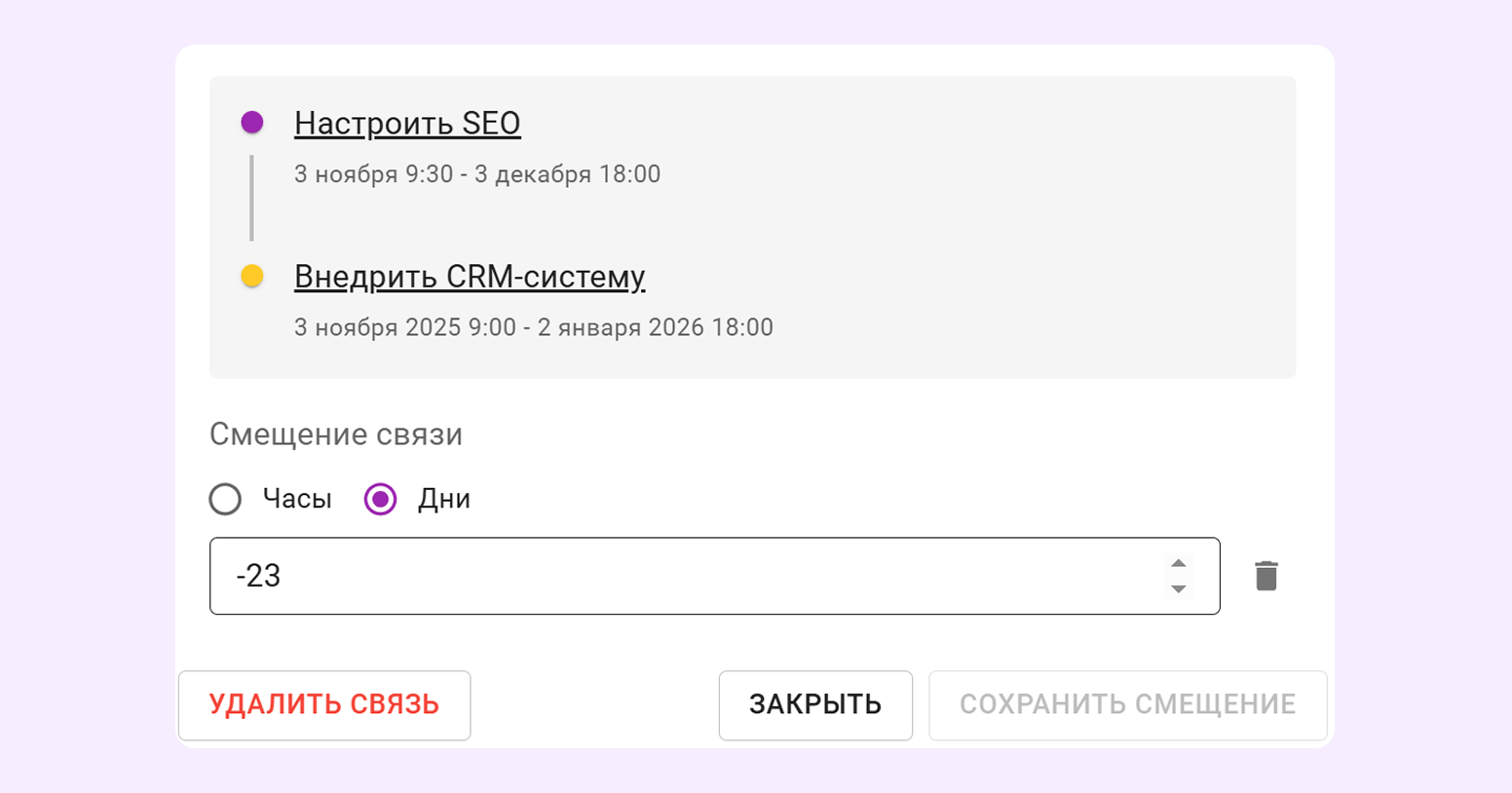

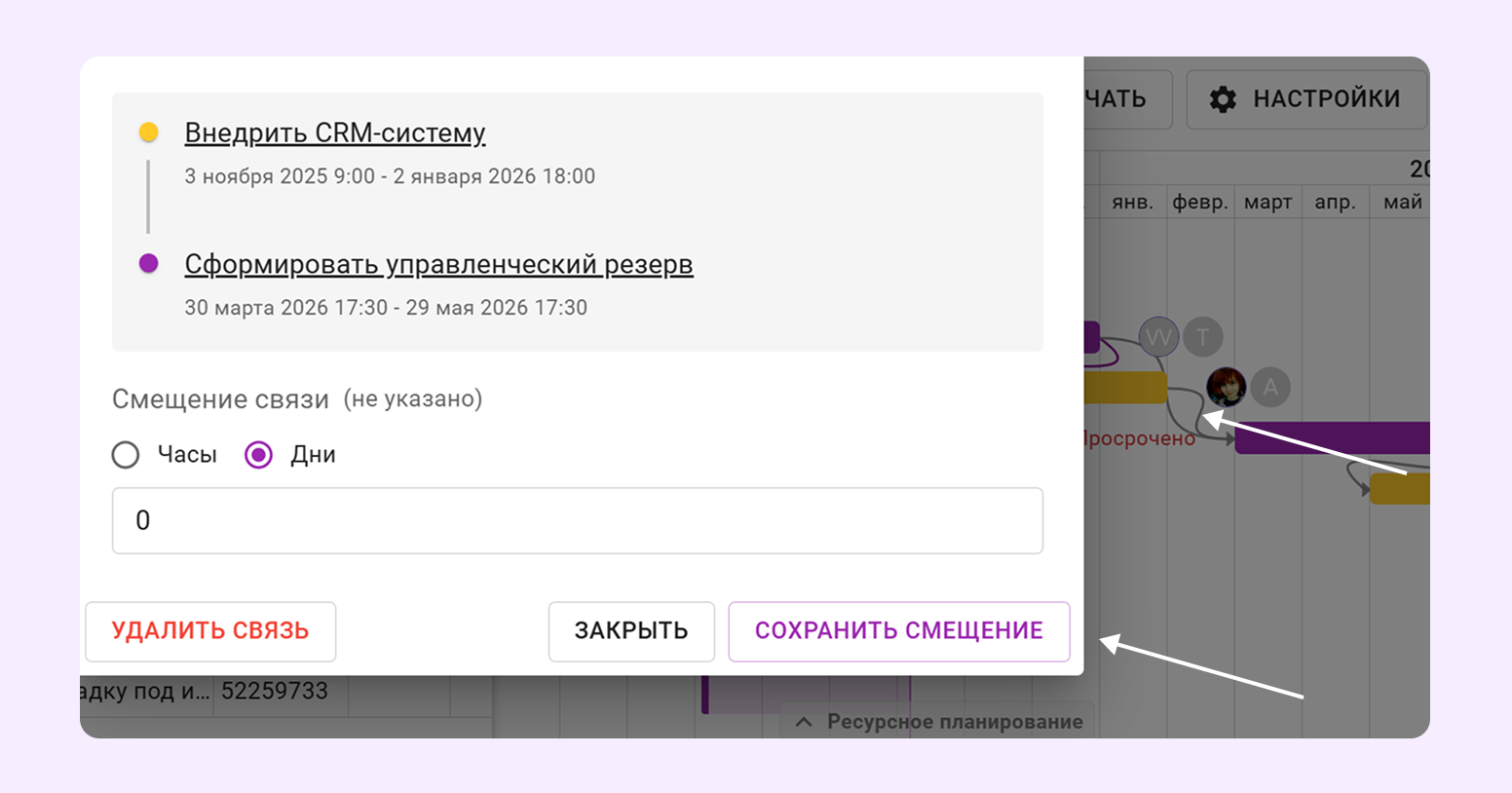

Также между задачами можно поставить фиксированный интервал — например, если работы должны начинаться через определенное время после завершения предыдущих, или наоборот, не дожидаясь финала предыдущего.

Как это сделать. Установите интервал в настройках связи — он может быть положительным (пауза после предыдущего) или отрицательным (опережение, старт следующей задачи до финала предыдущей):

Пример положительного интервала: «Монтаж → Публикация»: добавить +10 часов на рендер перед публикацией.

Интервал сохраняется, даже если меняется старт или финал задач.

Шаг 3. Построить сетевую диаграмму

Основная задача этого шага — превратить список задач и зависимости в схему и проверить логику плана.

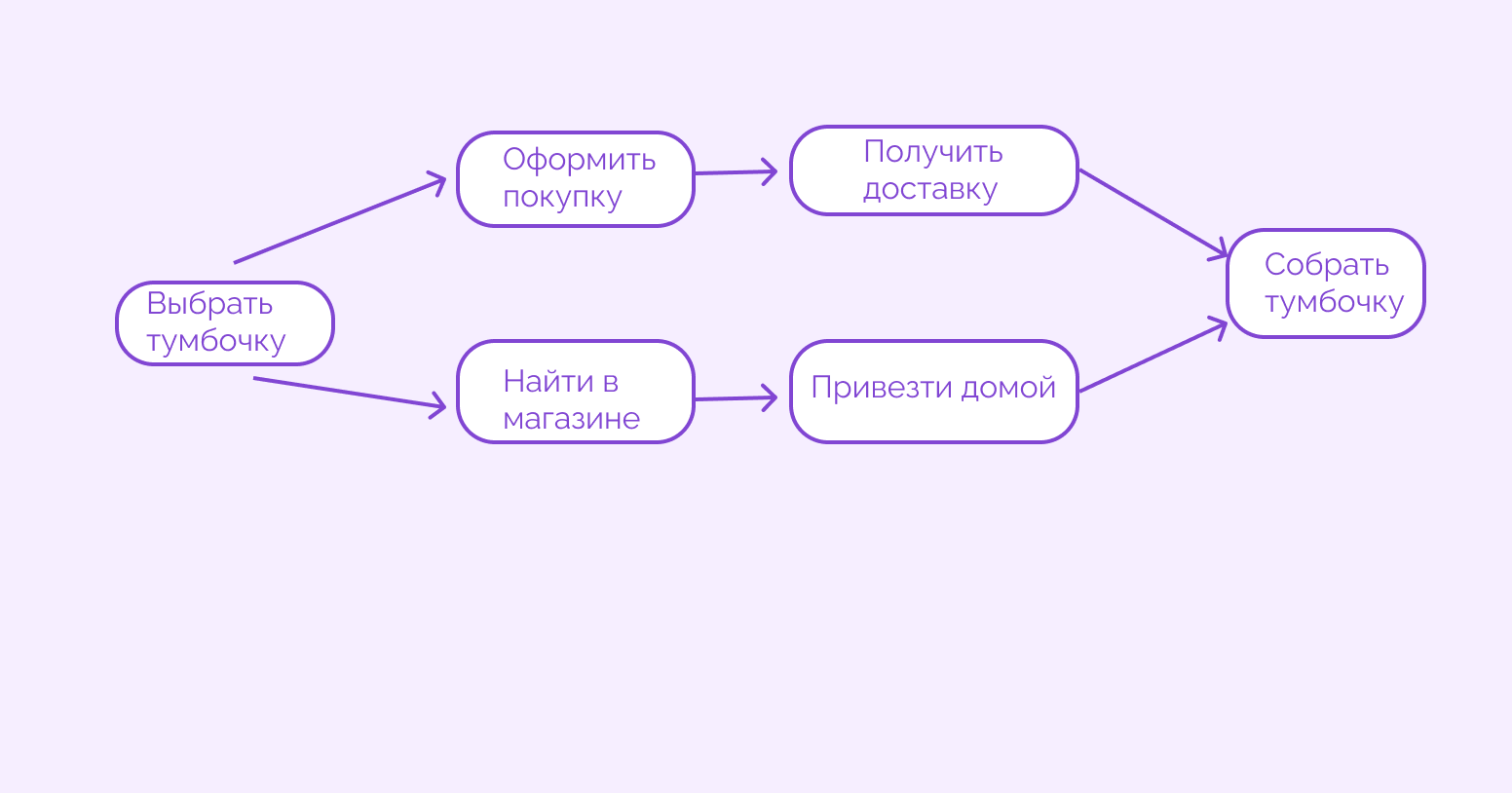

Сетевая диаграмма — это схема проекта в виде графа, где кружки или прямоугольники отражают узлы (задачи или вехи), а стрелки — зависимости между задачами. Диаграмма помогает увидеть последовательность выполнения работ и оценить, что можно делать параллельно.

Как это выглядит на практике. Команда составляет список задач → связывает их стрелками → проверяет, чтобы не было задач без даты начала/завершения и замкнутых циклов.

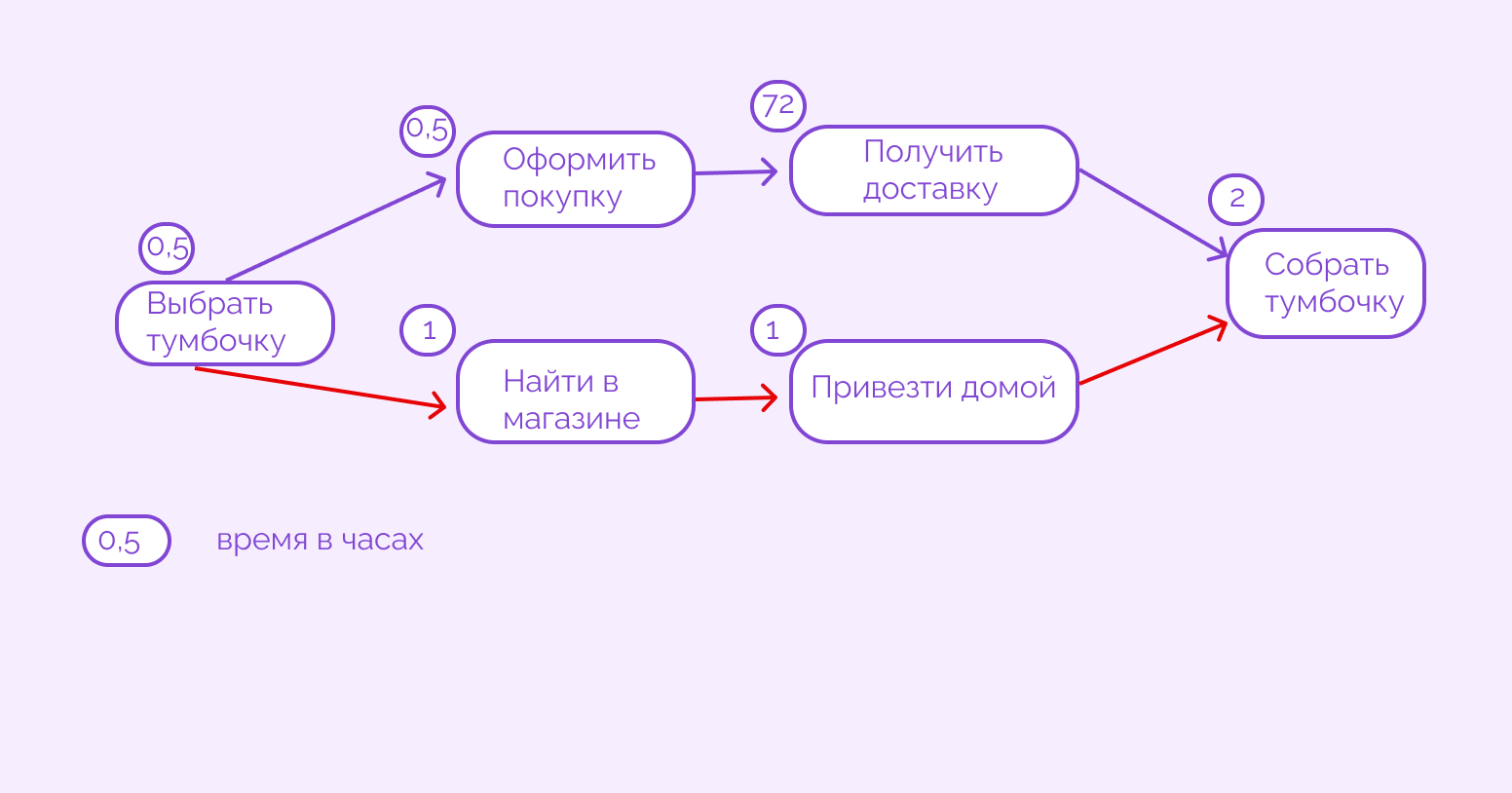

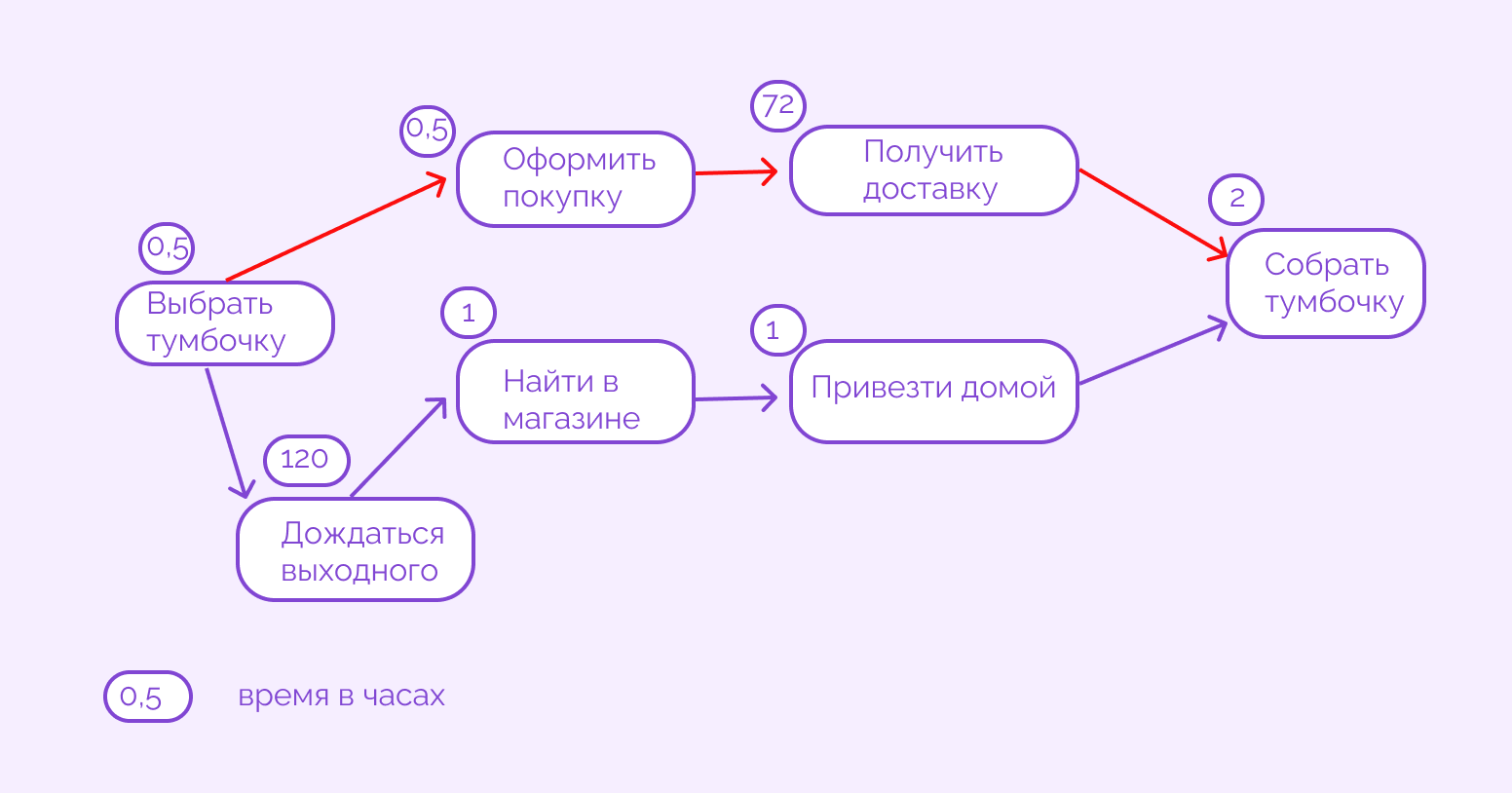

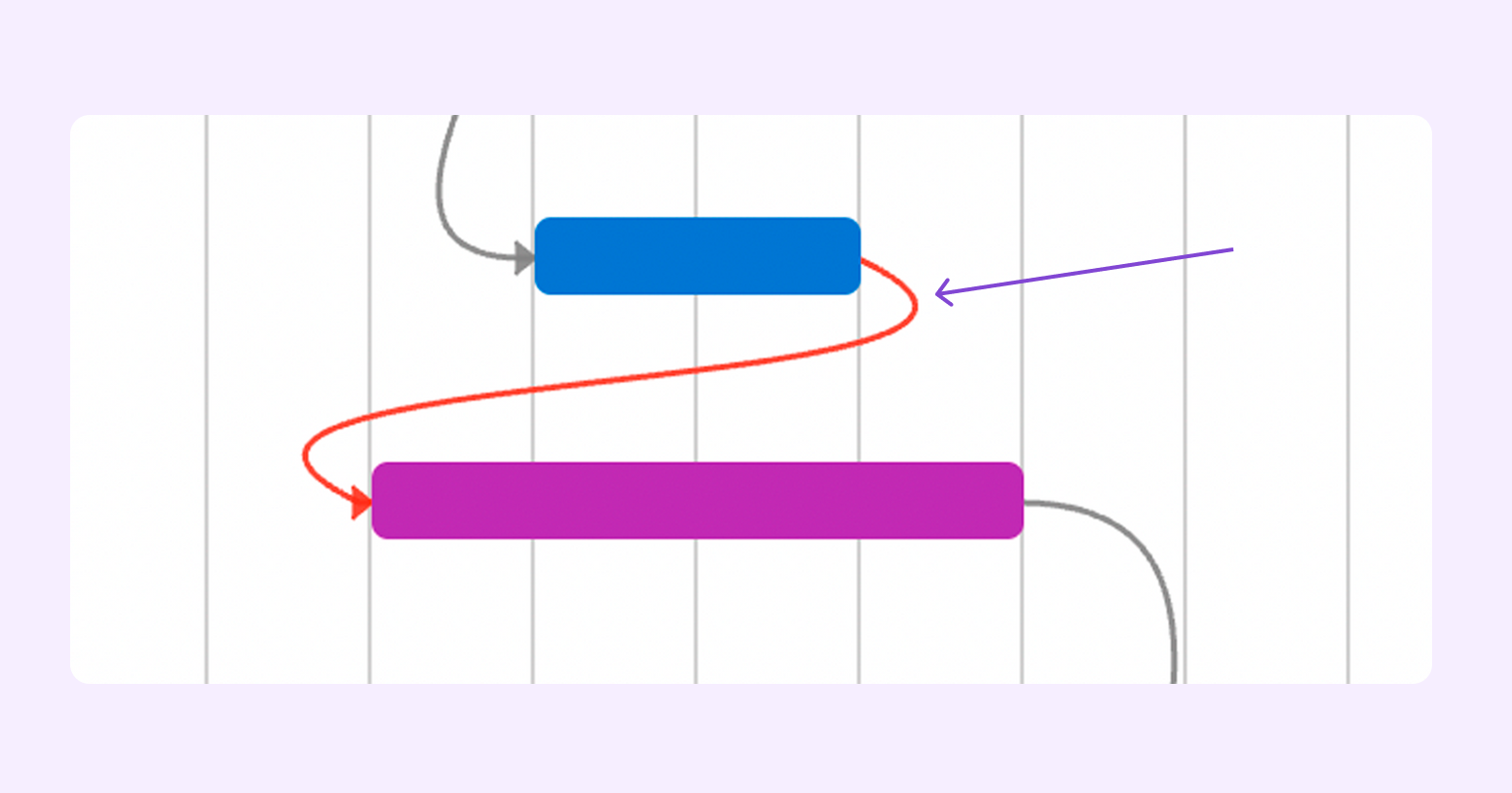

Если проставить время на выполнение каждого шага, становится понятно, какой из путей критический, мы подсветили его красным.

Но есть нюанс — если не все действия учтены в линии пути, то выводы будут неверными. Например, в схеме выше не учли, что для поездки нужно ждать выходных, поэтому выбрали не тот путь:

После дополнения схемы становится понятно, что критическим будет другой путь.

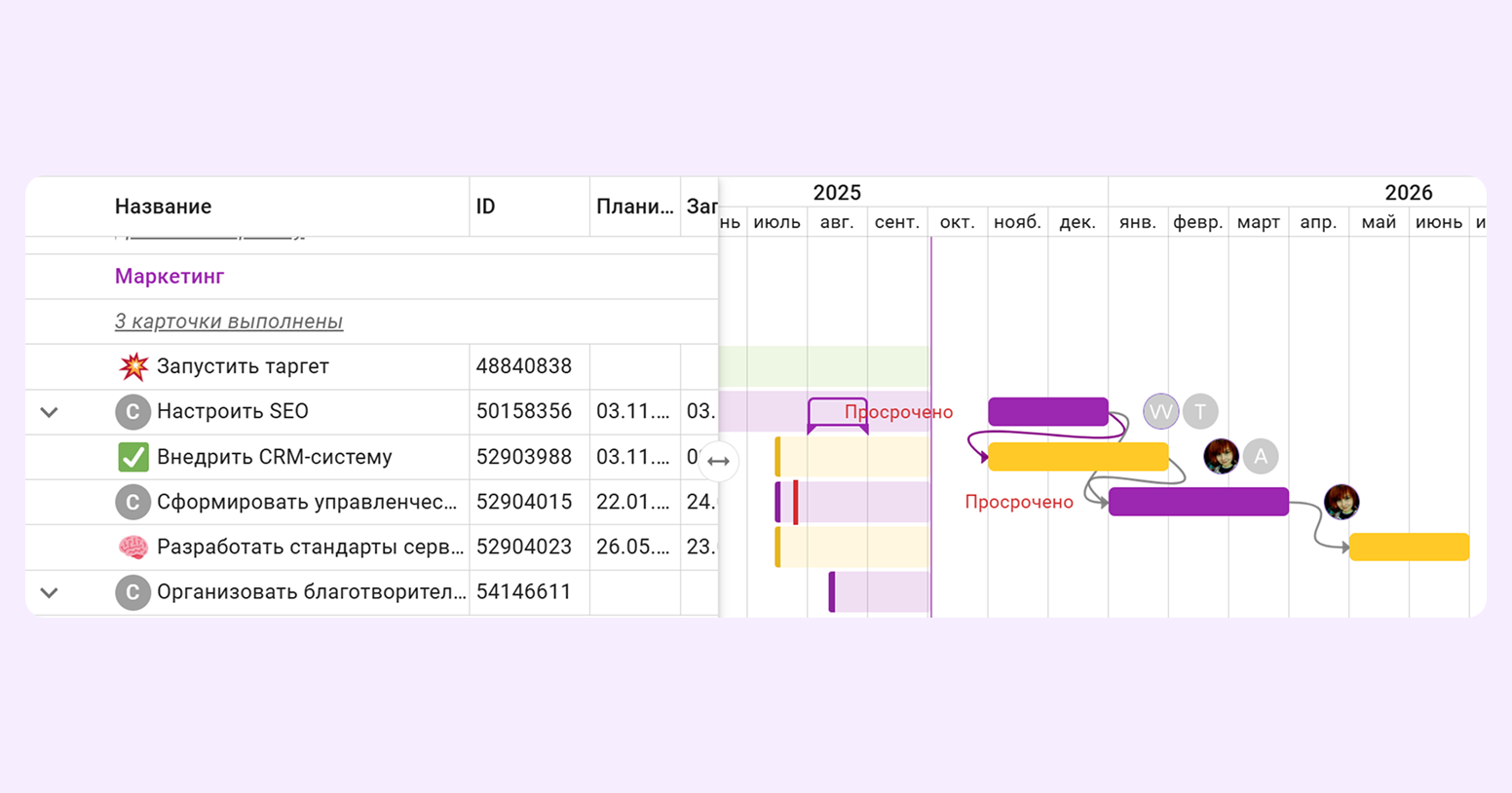

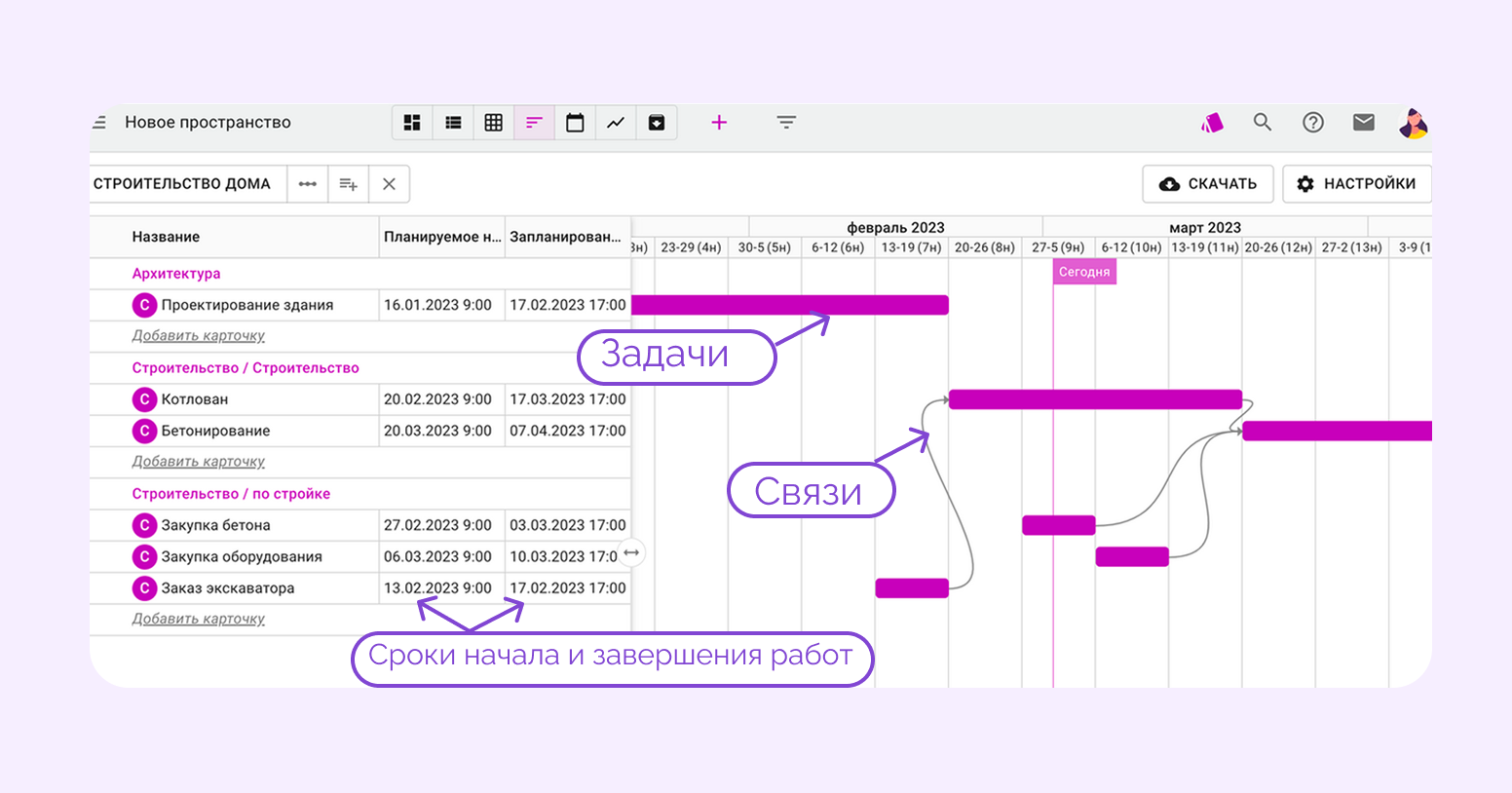

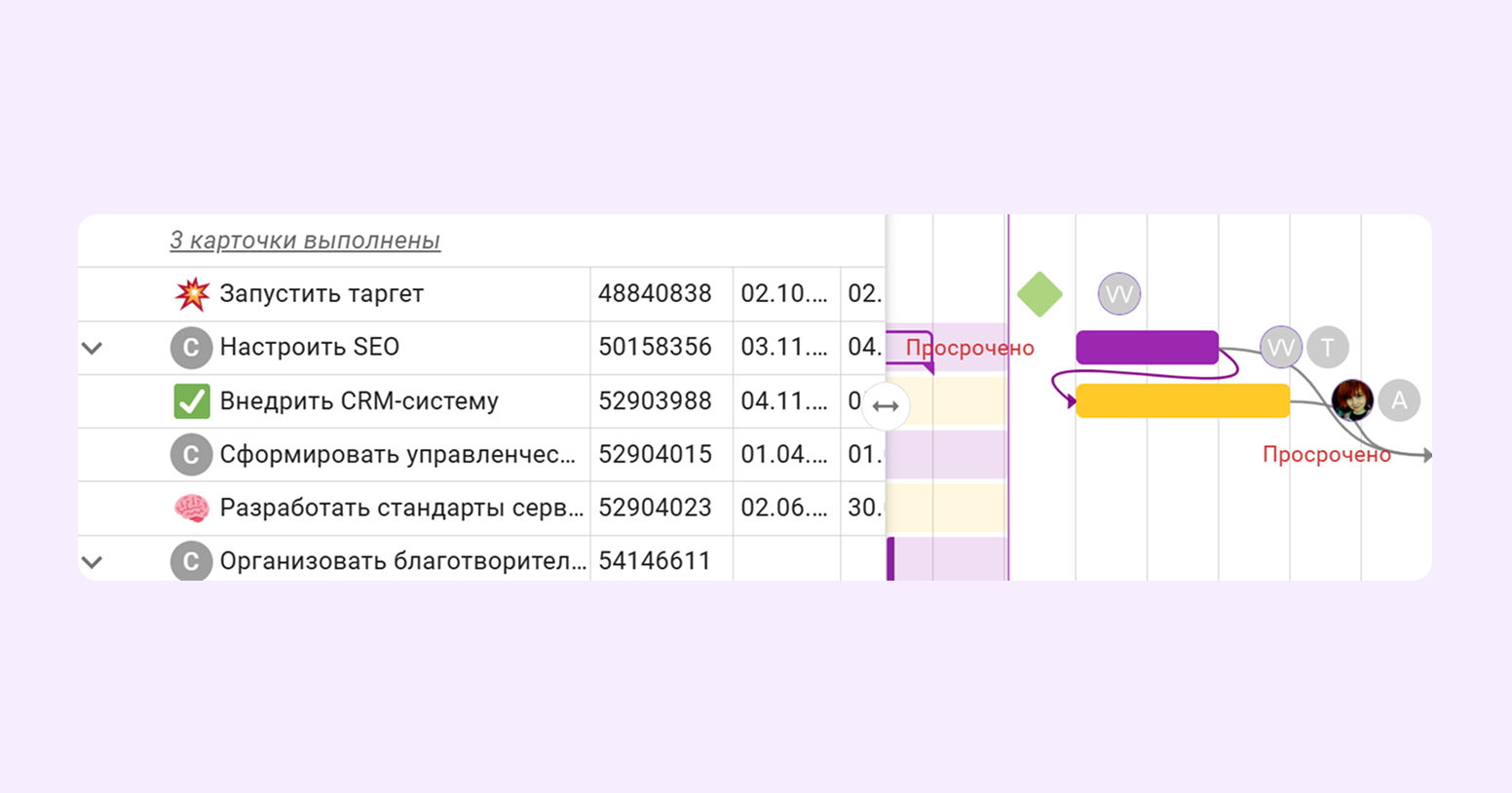

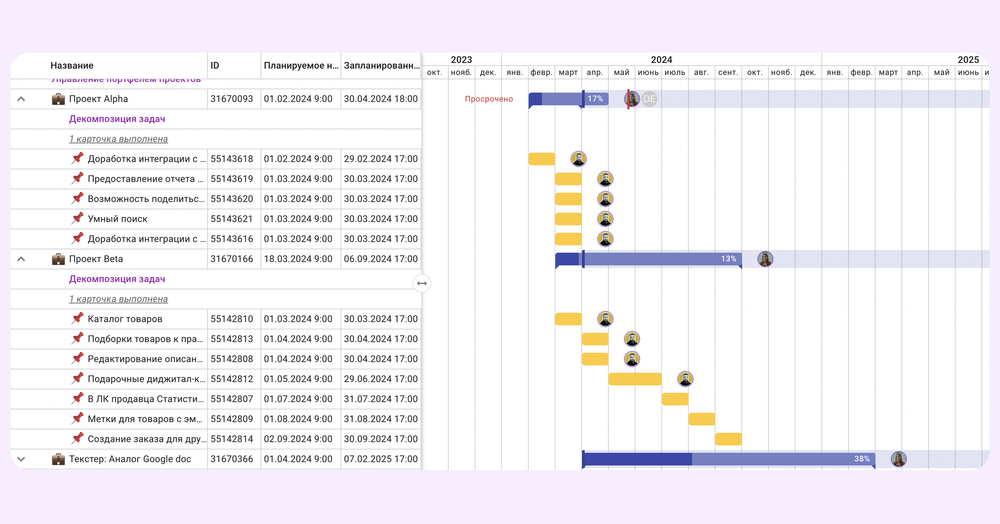

В Kaiten роль сетевой диаграммы выполняет Гант: узлы — это карточки (задачи/вехи), ребра — стрелки связей между ними. За счет автоматических сдвигов и подсветки конфликтов Гант показывает ту же структуру, что и классическая сетевая схема.

Как собрать сеть в Kaiten:

- Добавьте стартовую и финишную вехи (карточки с нулевой длительностью) — это точки входа/выхода сети.

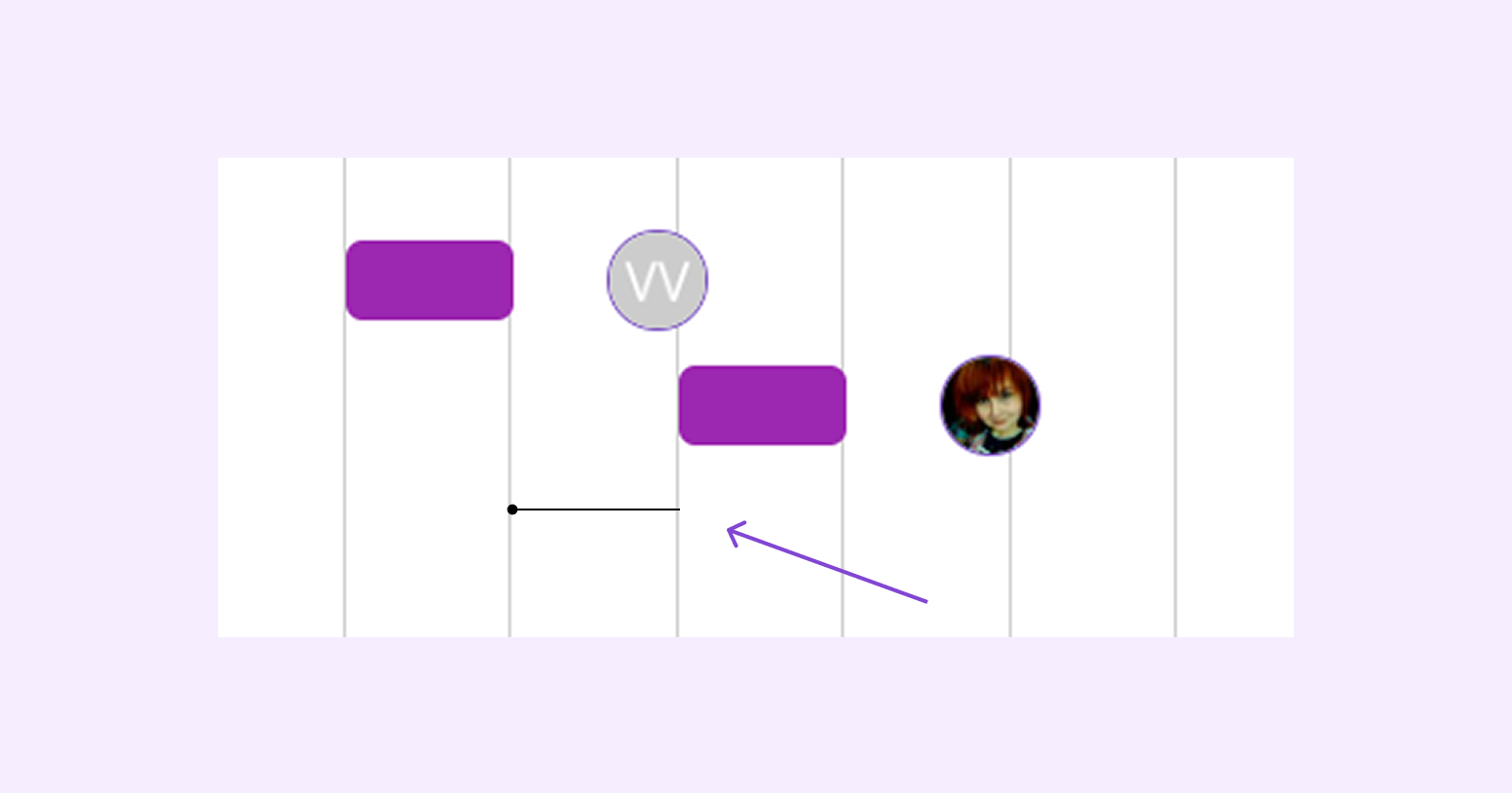

- Свяжите задачи : перетягиванием на таймлайне или через таблицу «Предшествующие/Последующие карточки».

- Задайте интервалы на связях там, где нужны паузы или опережения (положительные/отрицательные).

- Проверьте целостность — нет задач без начала и финала или без продолжительности.

После построения диаграмма подсветит все конфликты красным — это сигнал о пересечениях дат. Проверьте такие связи, исправьте сроки или добавьте интервалы.

Шаг 4. Оценить продолжительности каждой задачи

Теперь нужно взять все цепочки последовательных действий и определить, сколько понадобится времени на выполнение каждой операции.

Для расчета можно опираться на источники:

- средние/стандартные значения по аналогичным задачам в отрасли;

- данные с предыдущего похожего проекта;

- примерные сроки с учетом математических расчетов;

- оценки экспертов.

Средние значения и данные по предыдущим проектам можно собрать в Kaiten с помощью отчетов.

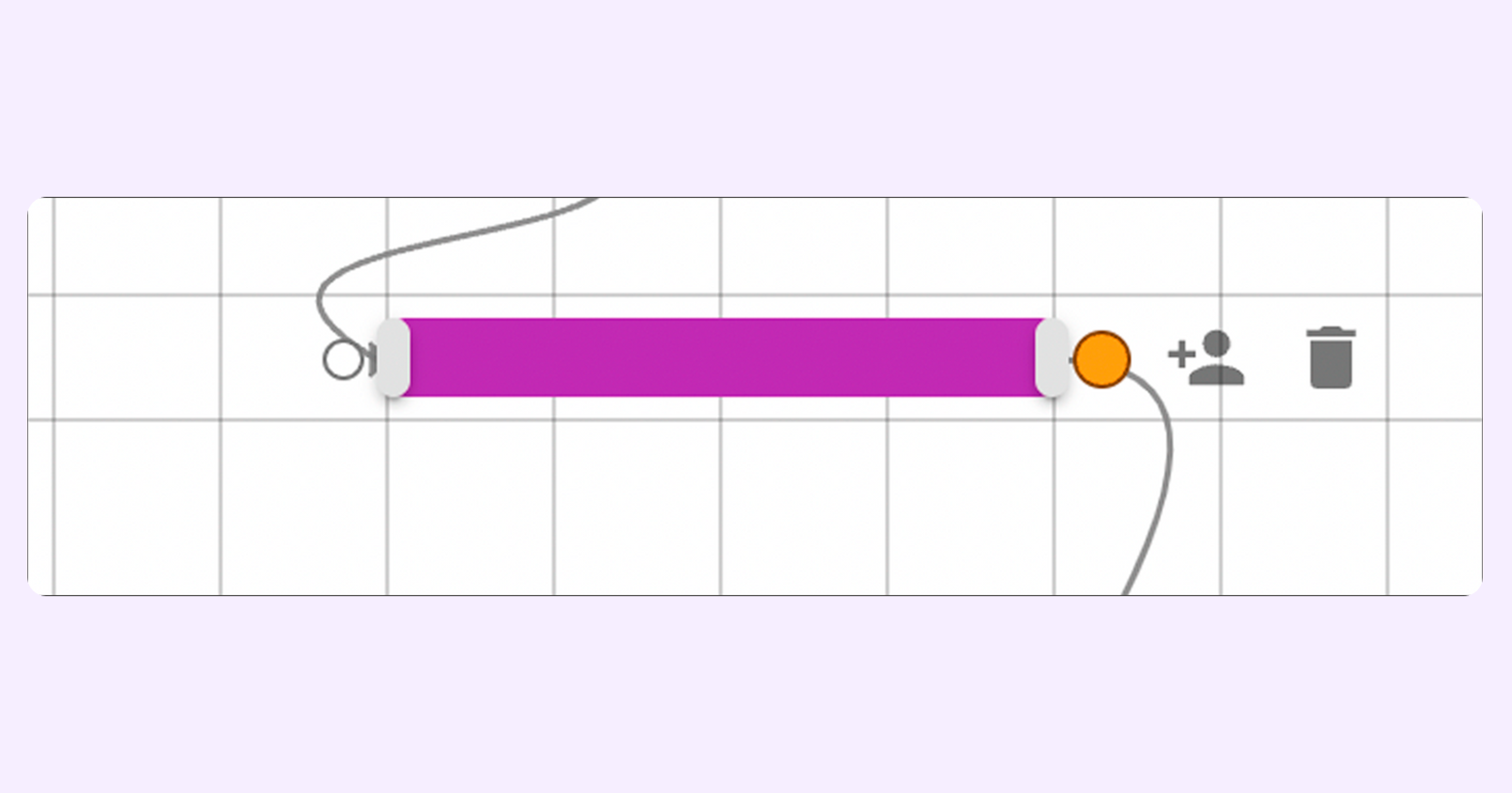

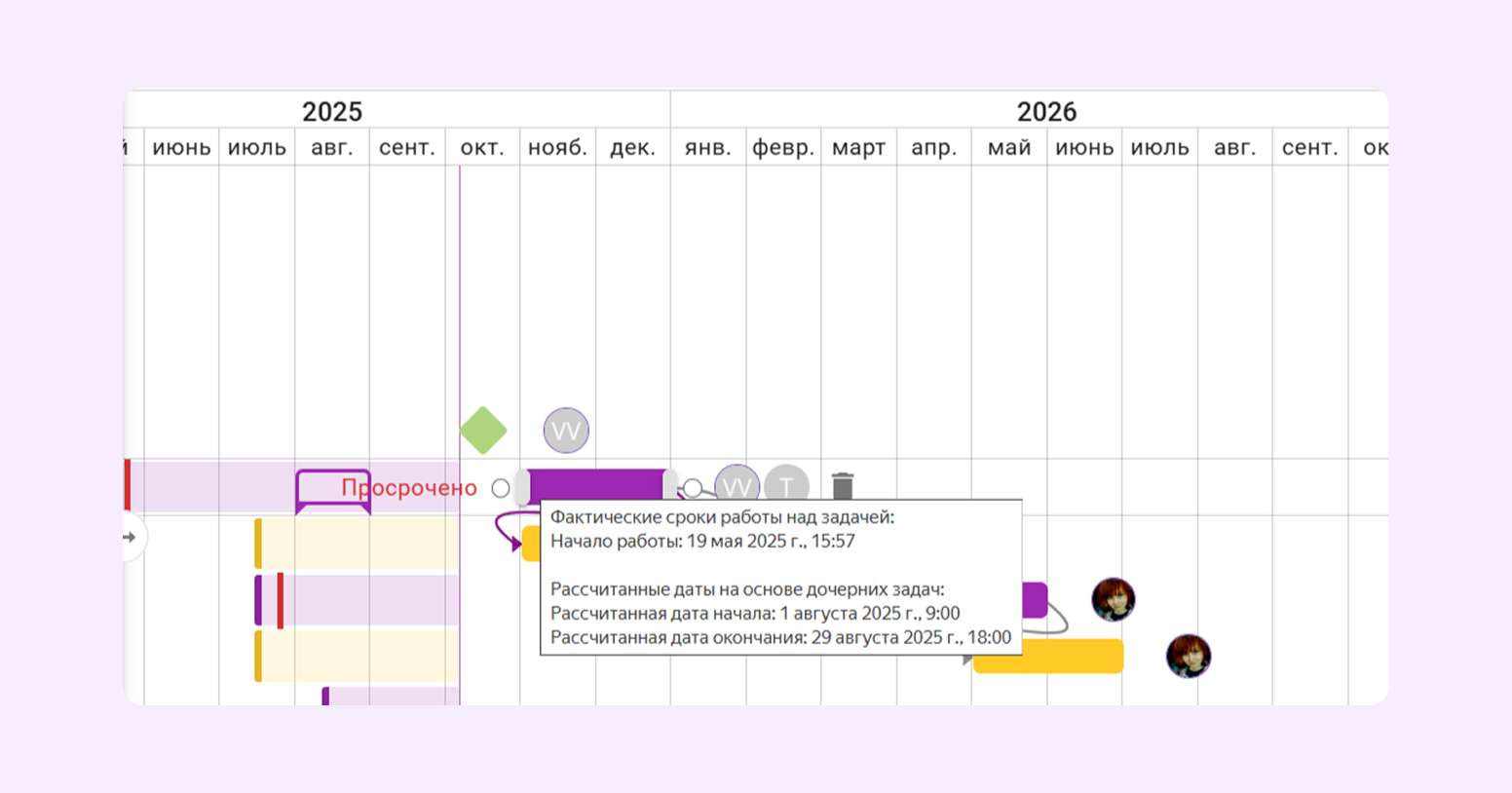

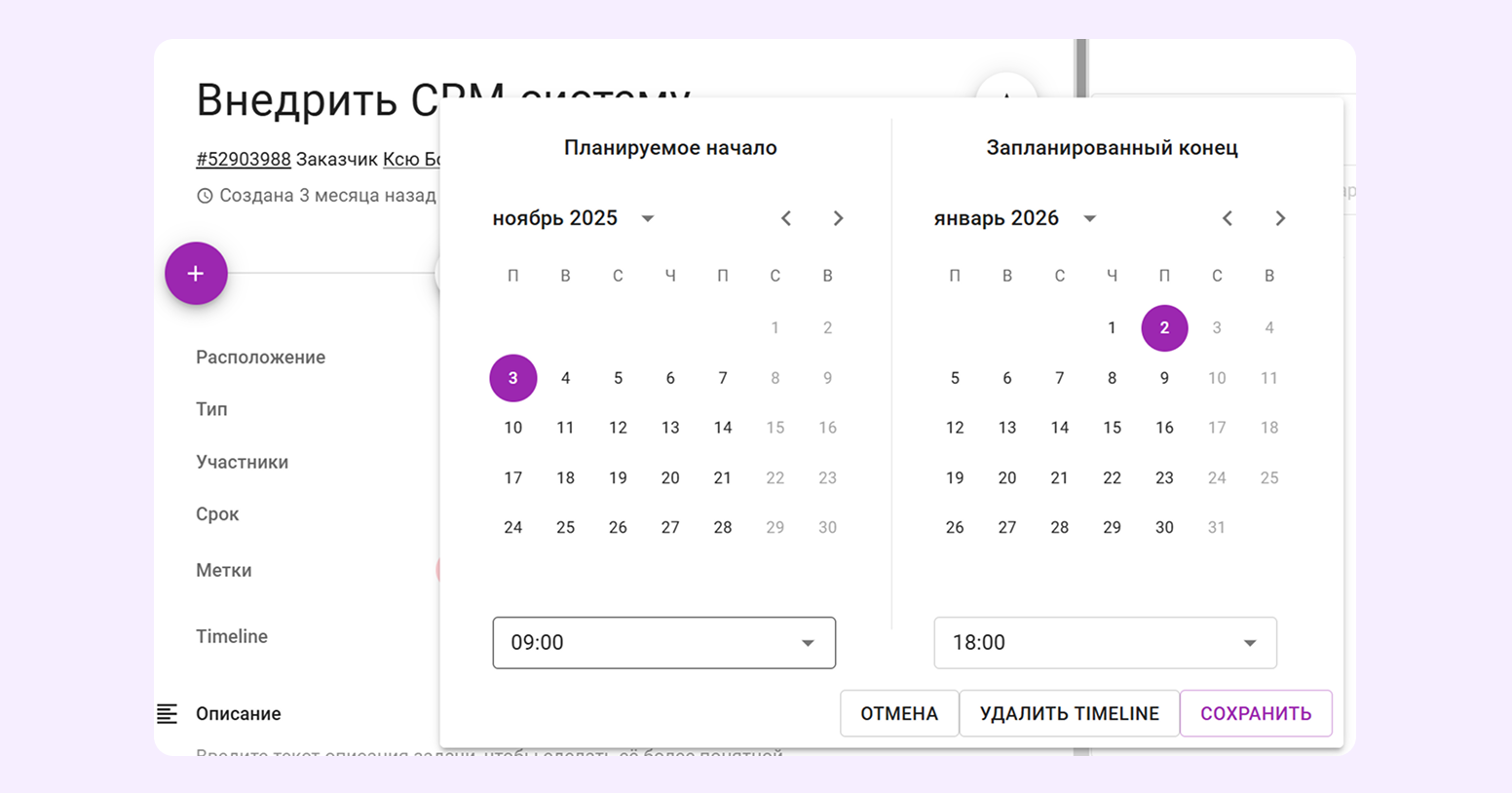

Как задавать длительность на диаграмме Ганта в Kaiten:

- на диаграмме: растяните полоску задачи до нужной даты — длительность посчитается автоматически с учетом календаря;

- в карточке: укажите плановые даты начала/окончания (или длительность) — на таймлайне полоска обновится.

В конце работы с диаграммой должна получиться четкая схема, где у каждой задачи есть четкие и обоснованные даты/длительности в Ганте. Проверьте, можно ли какие-то работы выполнить параллельно (через связь SS) и сократить общий срок выполнения.

Шаг 5. Рассчитать критический путь

На этом шаге нужно определить самую длинную по времени цепочку зависимых задач, которая задает минимальный срок проекта. Любая задержка на этой цепочке сдвигает дату финиша, в Kaiten это происходит автоматически. Когда закончите считать цепочку — у вас будет понимание критического пути или длины выполнения всего проекта.

Также стоит учитывать раннее и позднее начало/окончание выполнения задач, при котором график не меняется.

Раннее начало/окончание — когда задача может самым оптимистичным образом стартовать и завершиться, с учетом уже заданных зависимостей. Часто задачи планируют и задают в график по ранним срокам.

Допустим, между задачами есть свободное место:

При необходимости можно сдвинуть начало выполнения второй задачи или продлить выполнение первой.

Позднее начало/окончание — максимально допустимые моменты старта/финиша, при которых не двигается плановая дата окончания проекта. Так обычно студенты учат билеты в ночь перед экзаменом — дальше откладывать уже некуда.

Важно проследить, чтобы задачи были размещены на схеме с учетом раннего/позднего начала и окончания. Тогда они будут укладываться в критический путь.

Зачем это знать: сравнение «ранних» и «поздних» дат показывает, где есть запас или резерв времени, а где его нет совсем.

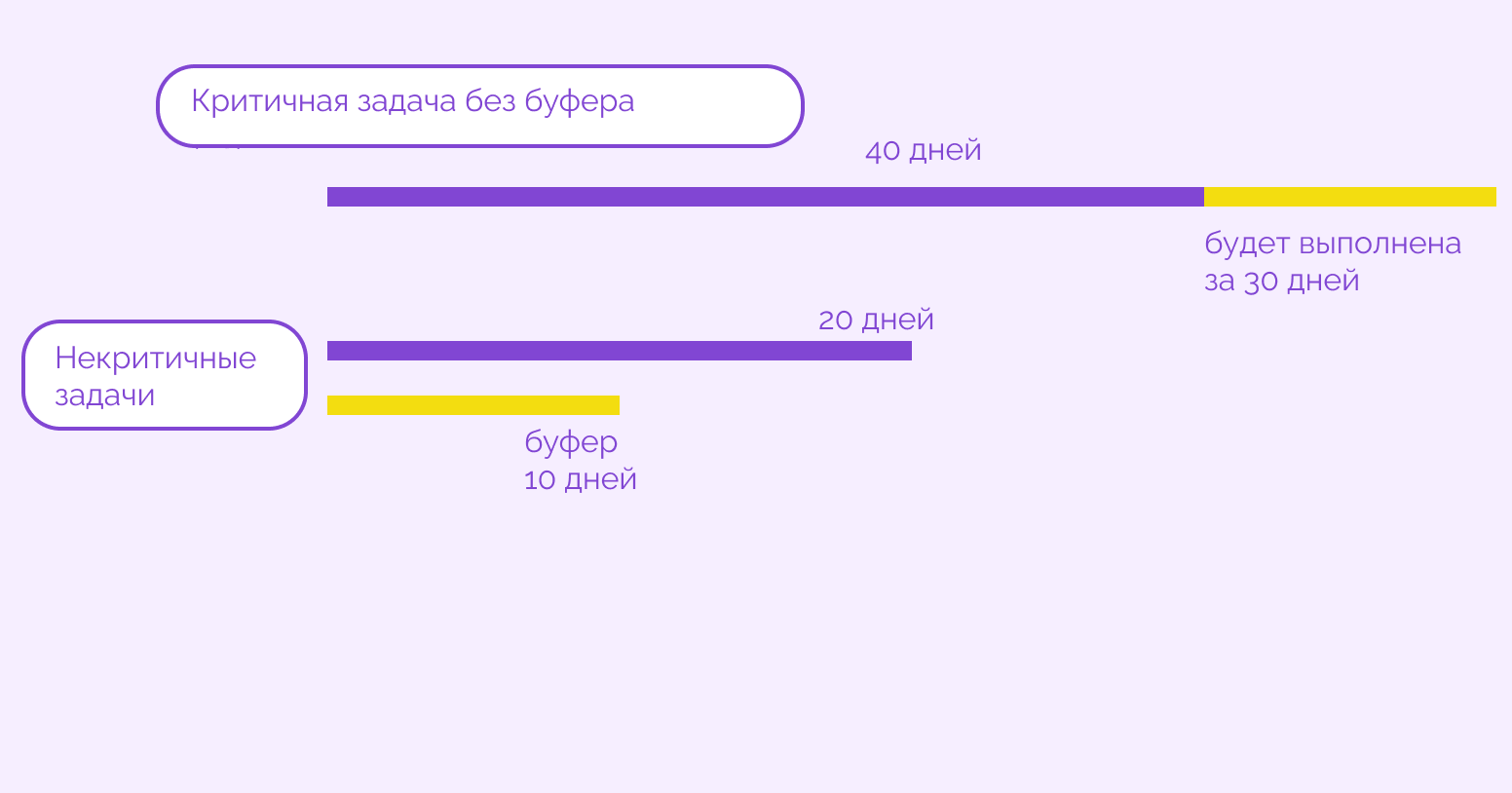

Работа с резервом времени в проектах

Когда вы рассчитали критическое время, стоит провести работу с резервом — возможным дополнительным временем внутри графика проекта.

С помощью такого буфера снижают риск не успеть завершить задачи вовремя и делают дедлайны более гибкими. Рассказываем, как работать с резервом.

Что такое резерв времени и как его рассчитать

Сначала разберемся с понятиями:

Резерв (float/slack) — запас по времени, который показывает, насколько можно сдвинуть задачу, не ломая план. Различают общий и свободный резервы.

- Общий резерв (Total Float, TF) — на сколько можно задержать задачу, не сдвинув дату окончания проекта. Если общий резерв равен нулю, задача считается критической, ее нельзя задерживать и важно выполнить вовремя.

Формула: TF = LS − ES = LF − EF, где

- ES/EF — ранние даты начала/окончания,

- LS/LF — поздние даты начала/окончания.

Свободный резерв (Free Float, FF) — на сколько можно задержать задачу, не задерживая ранний старт непосредственно следующей задачи (для связей типа FS):

- FF = ES_следующей задачи − EF.

Интервалы на связях (положительные/отрицательные паузы) учитываются в этих расчетах: положительный интервал уменьшает запас времени, отрицательный может его уменьшить или создать локальный люфт на старте.

Как использовать резерв для управления рисками

Резерв — инструмент принятия решений, а не «подушка на всякий случай». Его можно использовать любым из подходящих способов:

- Перераспределение ресурсов. С некритических → на критические: временно переводите исполнителей с задач с положительным TF на задачи с TF = 0.

- Временные буферы. Используйте интервалы на связях вместо того, чтобы увеличивать длительность выполнения. Технологические паузы можно задать положительными интервалами.

- Буферы ожидания. Для внешних зависимостей (поставщики, комитеты) закладывайте явные положительные интервалы как буферы ожидания — их легче контролировать и пересматривать.

Визуализация критического пути с помощью диаграммы Ганта

Диаграмма Ганта делает расчеты видимыми и рабочими. С ней команде проще ориентироваться в сроках и управлять проектом.

Как Гант дополняет метод:

- Наглядные временные рамки. Полоски задач показывают старт/финиш и длительность в календаре, с учетом выходных и праздников. Вехи — четкие контрольные точки.

- Визуализация зависимостей. Стрелки между задачами отражают тип связи (FS/SS/FF) и интервалы (паузы/опережения). Видно, где цепочки сходятся и где «узкие места».

- Отслеживание прогресса. Заполнение полоски задач и цветовые статусы позволяют быстро понять состояние критических задач. Отклонения от плана видно по сравнению с базовой линией (baseline).

→ Посмотреть пример диаграммы Ганта

Управление изменениями на критическом пути

Не всегда удается работать четко по графику. Могут сжаться сроки, измениться приоритеты или всплыть внешние блокеры. Тогда нужно быстро и безопасно перестроить план так, чтобы дата релиза оставалась под контролем. Рассказываем, как с этим работать.

Методы сжатия сроков проекта

Можно использовать 2 популярных метода — ускорение (распараллеливание задач) и подкрепление (добавление ресурсов).

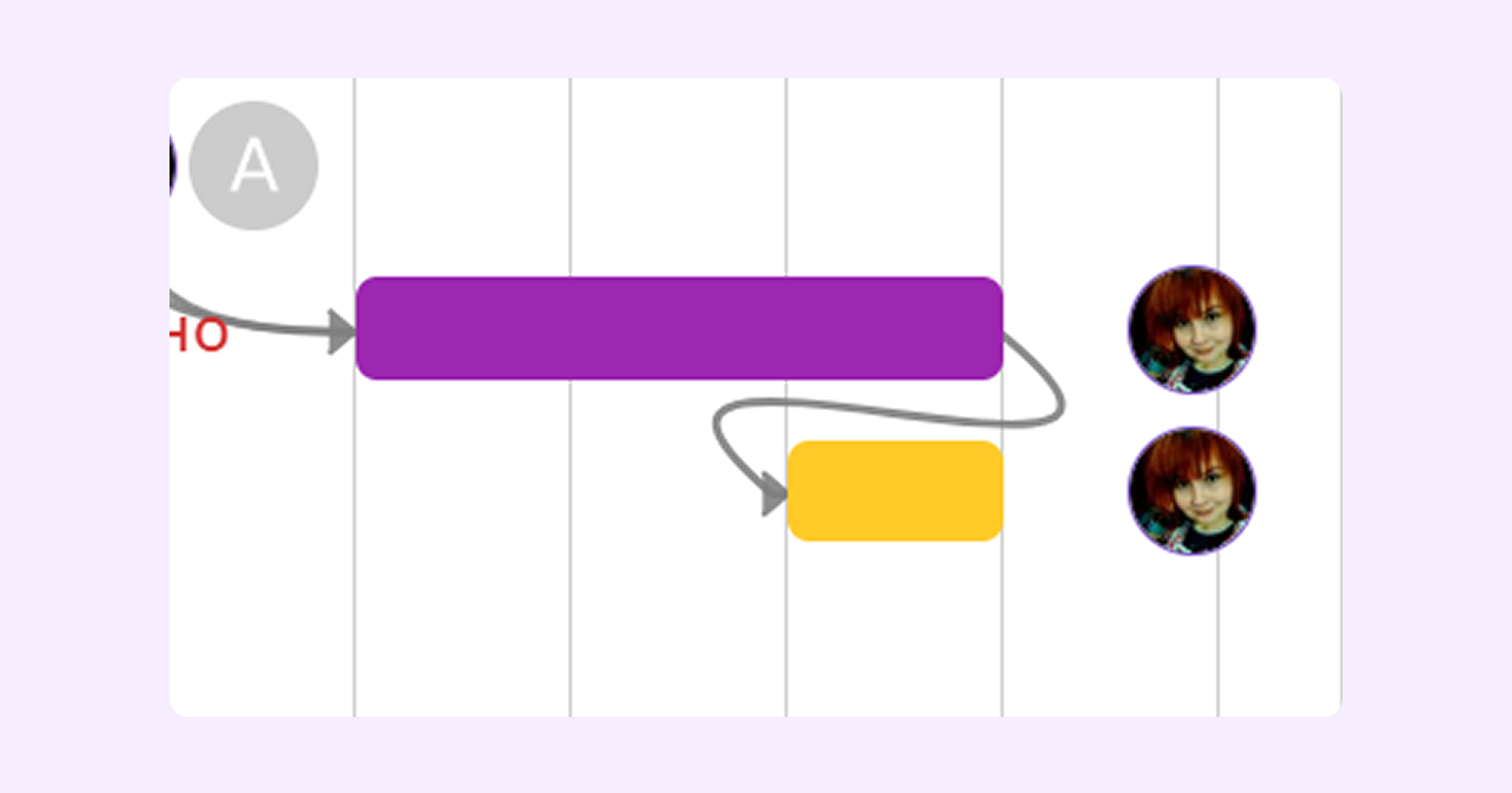

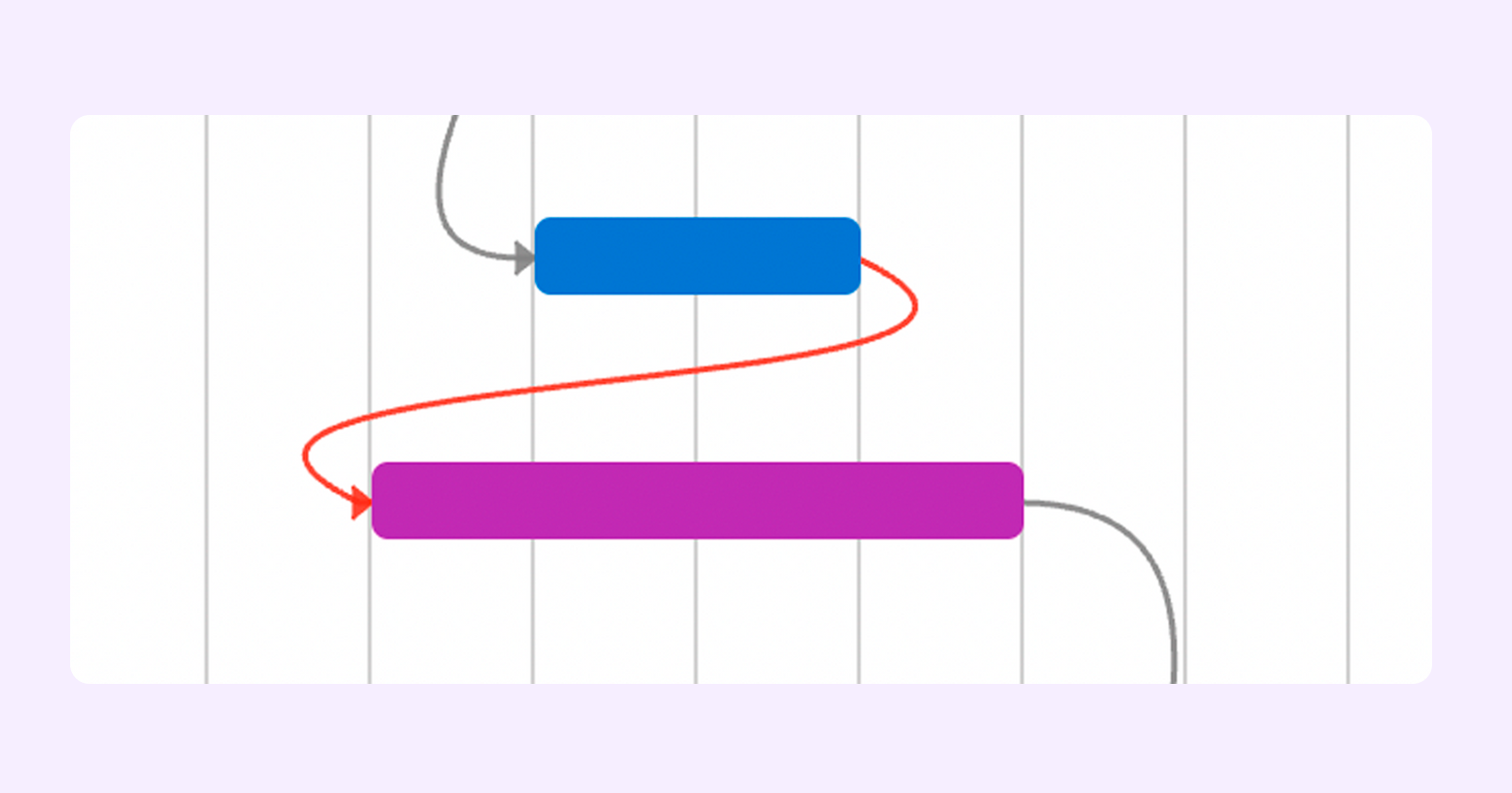

Ускорение. Нужно постараться заменить часть связей FS → SS (с разумным интервалом), чтобы задачи шли параллельно.

Как это сделать:

- Найти участок цепочки, где возможно параллельное выполнение работ (например, заказать дизайн обложки к статье, пока она находится на проверке у редактора).

- Задать новый тип взаимодействия через интервал: фактически поменять логику на параллельную, задав отрицательный или нулевой интервал.

- Критическая цепочка должна сократиться.

Так можно сократить общий срок выполнения без увеличения штатной численности. Но такой метод повышает риск переделок/переработок.

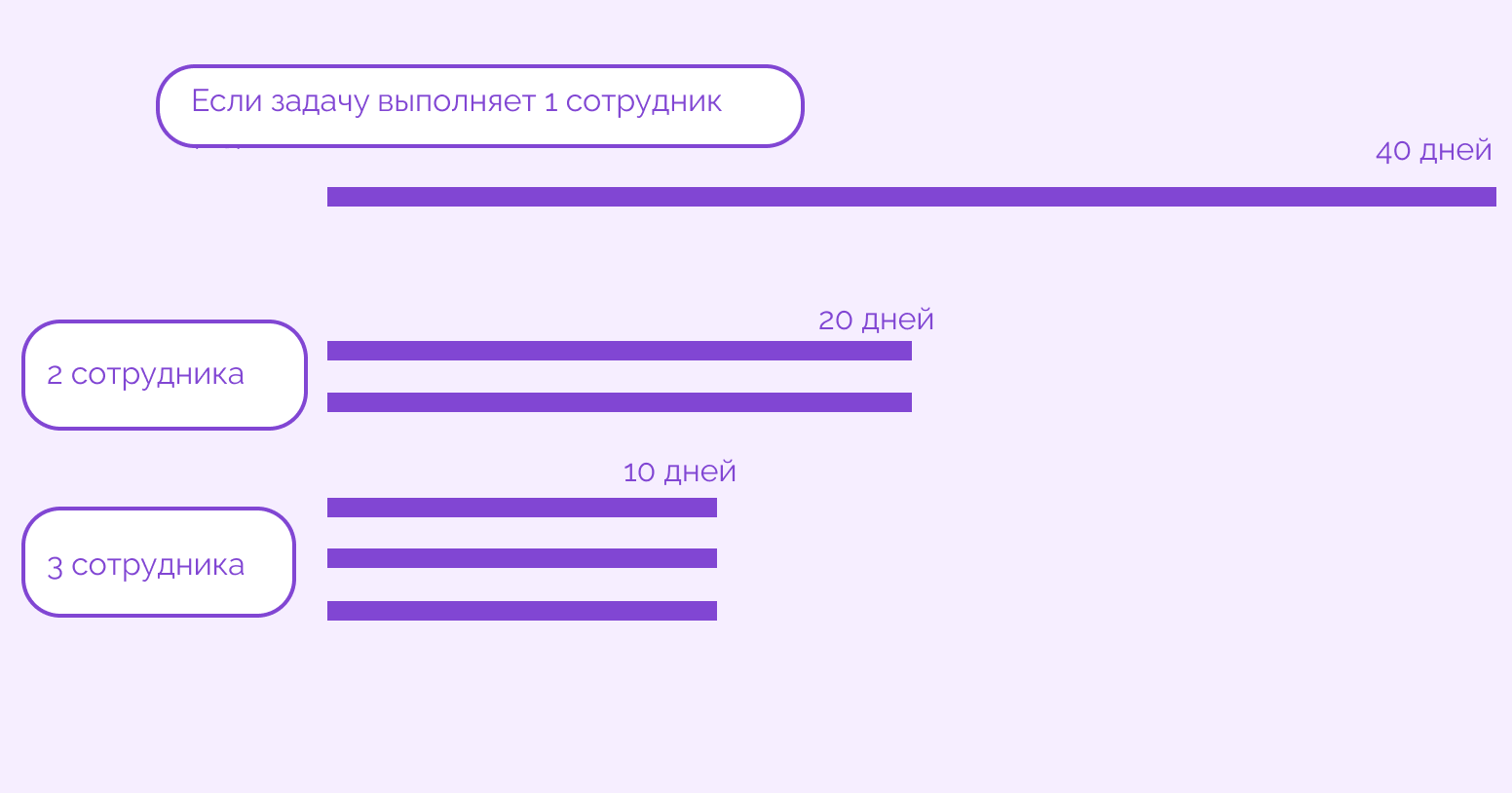

Подкрепление. Нужно добавить людей/инфраструктуру на критические задачи, чтобы выполнение работы заняло меньше календарного времени при том же объеме.

Как это сделать:

- Отметить 1-2 длинные критические задачи.

- Найти ресурсы для подкрепления (например, дополнительный исполнитель, платное ускорение поставщика).

- Уменьшить длительность выполнения задачи с учетом новых ресурсов.

Это помогает влиять на срок, но не все можно решить через добавление ресурсов. Также этот способ сокращения всегда увеличивает стоимость выполнения. Поэтому лучше использовать этот метод в случаях, когда узкие места — объем работы, а не проверка узкими экспертами.

Перепланирование при изменении критического пути

Когда критический путь меняется (ускорили участок, добавили интервал, возник блокер, задача закрылась не по плану), нужно синхронизировать план и команду так, чтобы новый «критический путь» был очевиден.

При работе в Kaiten можно проверить логику связей на ключевых участках. Если в работе появятся конфликты связей, это сразу будет подсвечено красными линиями.

Как обновить план:

- исправьте интервалы на измененных связях (через клик по стрелке);

- скорректируйте длительность выполнения задач, которые получили усиление или теперь выполняются параллельно;

- план будет пересчитан автоматически, вам останется только проверить его и устранить возможные конфликты.

Чтобы проверить устойчивость нового плана, сдвиньте одного из предыдущих на день вперед/назад — все последующие задачи должны сместиться каскадом.

Преимущества и ограничения метода критического пути

Собрали основные плюсы и минусы метода, разобрались, где метод полезен, а где его лучше дополнить другими практиками.

Преимущества

В крупных и сложных проектах CPM ценят за его достоинства:

Недостатки

Как и у других методов, у CPM есть свои минусы:

Чек-лист: как внедрить метод критического пути

Важно, чтобы команда умела быстро собирать план, видеть критический путь релиза и работать с ним каждый день, а не только на старте.

Для этого нужно:

- Обучить команду базовым понятиям (ES/EF/LS/LF, TF/FF), объяснить, как строить связи и интервалы, читать критический путь.

- Выбрать пилотный проект — 1–2 релиза средней сложности.

- Собрать все задачи и разложить релиз: эпик → фича → задачи (1–3 дня); в карточки добавьте критерии «Готово».

- Расставить зависимости, создать связи между задачами, задать интервалы выполнения,

- Проставить плановый старт/финиш, вывести ключевые задачи, проверить загрузку по исполнителям.

- Ввести периодичность, с которой будете проверять и пересчитывать критический путь.

- Зафиксировать правила — что делать при срыве, как перераспределять ресурсы и обновлять даты.

Заключение

Метод критического пути — это проверенный инструмент для управления сложными проектами с зависимостями между задачами, который дает не только прозрачную дату релиза, но и глубокое понимание каждой зависимости, резерва и потенциальных рисков.

С помощью таких инструментов, как Kaiten, можно трансформировать управление проектами из череды неожиданностей в выверенный процесс с резервом времени на случай форс-мажоров, где каждая задача помогает приближаться к результату.