Диаграмма потоков данных (DFD): как построить и найти узкие места

Разбираемся, что такое DFD и как с ее помощью упорядочить хаос информации и данных

IT-система растет, процессы усложняются, а в голове каша — кто, кому и какие данные передает? Это понятная ситуация для любого, кто занимается анализом и проектированием систем. Чтобы упорядочить весь этот хаос, стоит использовать дополнительные инструменты, а именно — диаграмму потоков данных.

В этой статье подробно разберемся, что такое DFD-диаграмма, как ее построить и зачем она нужна командам, которые занимаются разработкой, анализом и оптимизацией процессов.

Что такое DFD-диаграмма простыми словами

DFD диаграмма — это визуальное представление того, как данные входят в систему, обрабатываются, хранятся и покидают ее. В отличие от блок-схем алгоритмов, DFD не показывает последовательность действий во времени — она фокусируется исключительно на движении информации.

Главная цель такой схемы — проследить весь путь информации: где она появляется, через какие преобразования проходит и в какой точке заканчивает движение.

Когда видишь полную картину, сразу бросаются в глаза слабые звенья:

- лишние этапы обработки,

- места, где информация копируется без нужды,

- участки, где поток замедляется,

- пробелы, где данные теряются между системами.

Зачем нужны диаграммы потоков данных

DFD появились в 1970-х для проектирования информационных систем, но сегодня их применяют шире:

→ Анализ существующих процессов. Перед тем как автоматизировать хаос, нужно его задокументировать. DFD помогает увидеть реальную картину — как данные движутся сейчас, где теряются, где дублируются.

→ Проектирование новых систем. На этапе сбора требований диаграмма становится мостом между заказчиком и разработчиками. Все видят одинаковую картину, все понимают, какие есть данные и откуда они берутся.

→ Аудит информационной безопасности. Нужно понять, где хранятся чувствительные данные и кто к ним имеет доступ? DFD показывает все потоки и хранилища.

→ Оптимизация бизнес-процессов. Когда видишь схему целиком, легче найти, где процесс тормозит.

→ Техническая документация для команды. Особенно полезно, когда в проект приходят новые люди или когда нужно передать знания внутри команды.

Когда использовать DFD-диаграммы

Диаграммы потоков данных будут важны в нескольких ситуациях:

- При проектировании новой системы или функционала — прежде чем писать код, нужно понять, какие данные откуда придут и куда уйдут.

- При анализе существующих процессов перед доработкой — часто выясняется, что данные ходят кругами или теряются на определенном этапе.

- При аудите информационной безопасности — нужно отследить все потоки данных и места их хранения для защиты информации от угроз.

- При оптимизации бизнес-процессов — схема информационных потоков показывает, где возникают дубли обработки или где процесс можно упростить.

- При создании технической документации — новым членам команды проще разобраться в системе по диаграмме, чем по коду.

DFD полезна везде, где важно понимать, как данные движутся между участниками процесса. Если в системе больше 3 источников данных и больше 2 этапов обработки — диаграмма не помешает.

Основные элементы DFD-диаграммы

Любая DFD состоит из 4 базовых компонентов:

1. Внешние сущности (External Entity) — это источники и получатели данных, которые находятся за пределами анализируемой системы. Например, клиенты, партнерские системы, внешние сервисы. На диаграмме их обычно обозначают прямоугольниками.

2. Процессы (Process) — действия по обработке или преобразованию данных. Это то, что система делает с информацией: проверяет, вычисляет, формирует отчеты, отправляет уведомления.

3. Хранилища данных (Data Store) — места временного или постоянного хранения информации. Базы данных, файлы, кэш, очереди сообщений — все, где данные лежат между обработками.

4. Движения данных (Data Flow) — стрелки, показывающие направление движения информации между элементами.

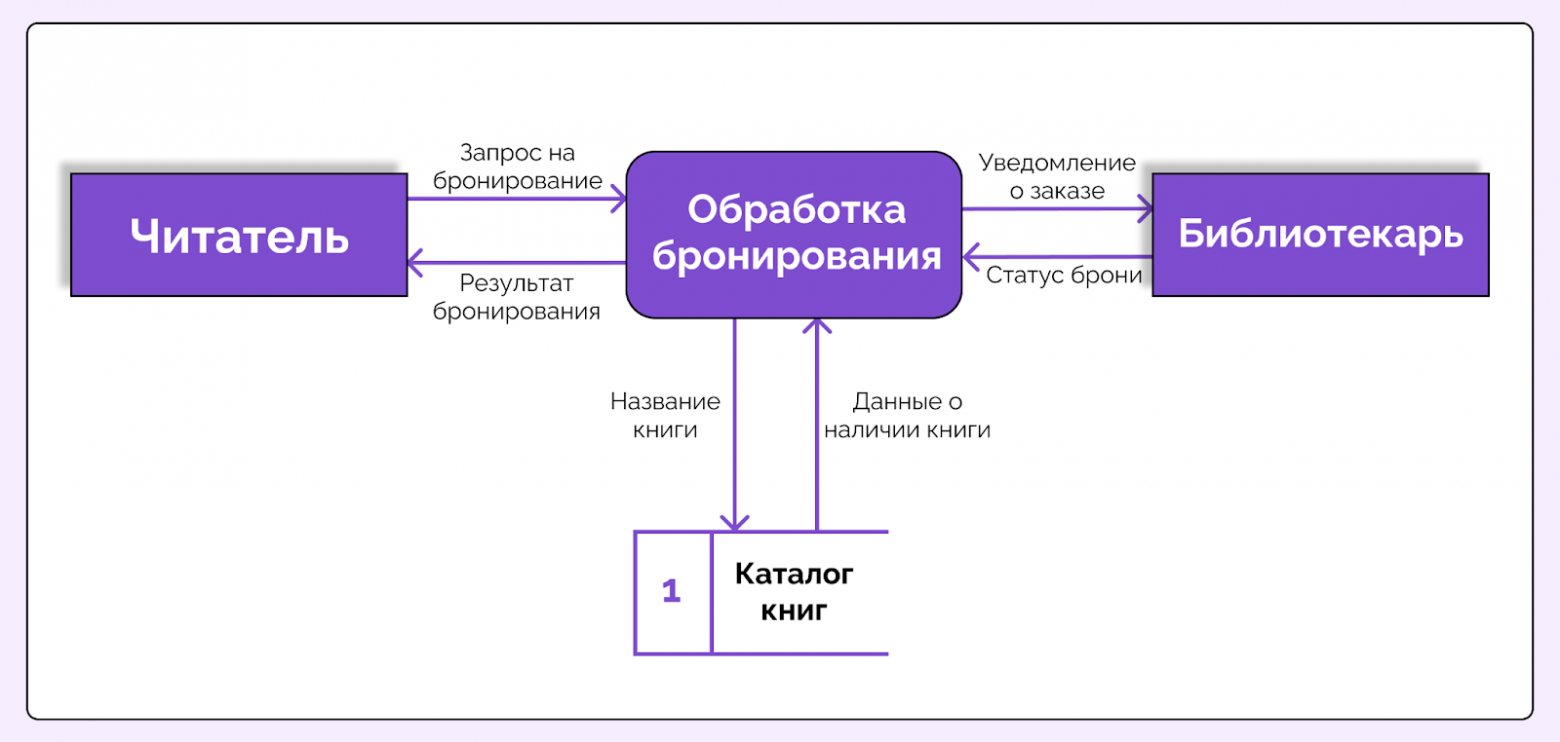

Существует несколько способов рисовать DFD-диаграммы, но 2 из них, которые на картинке выше, используют чаще остальных:

→ Йордан-Де Марко — классическая нотация с кругами для процессов и прямоугольниками с закругленными углами для хранилищ. Параллельные линии обозначают хранилища данных.

→ Гейн-Сарсон — современный вариант, где процессы показаны прямоугольниками со скругленными углами, а хранилища — открытыми прямоугольниками.

Какой способ выбрать? Это не принципиально. Главное — соблюдать единообразие в рамках одного проекта, чтобы все участники команды понимали обозначения одинаково.

Если вы работаете в таск-менеджере вроде Kaiten, можно прикреплять диаграммы к карточкам задач — так вся команда будет видеть актуальную схему процесса.

Уровни DFD-диаграмм

DFD строят иерархически — от общего к частному. Это один из главных принципов методологии: не нужно стремиться показать все детали сразу, двигайтесь постепенно.

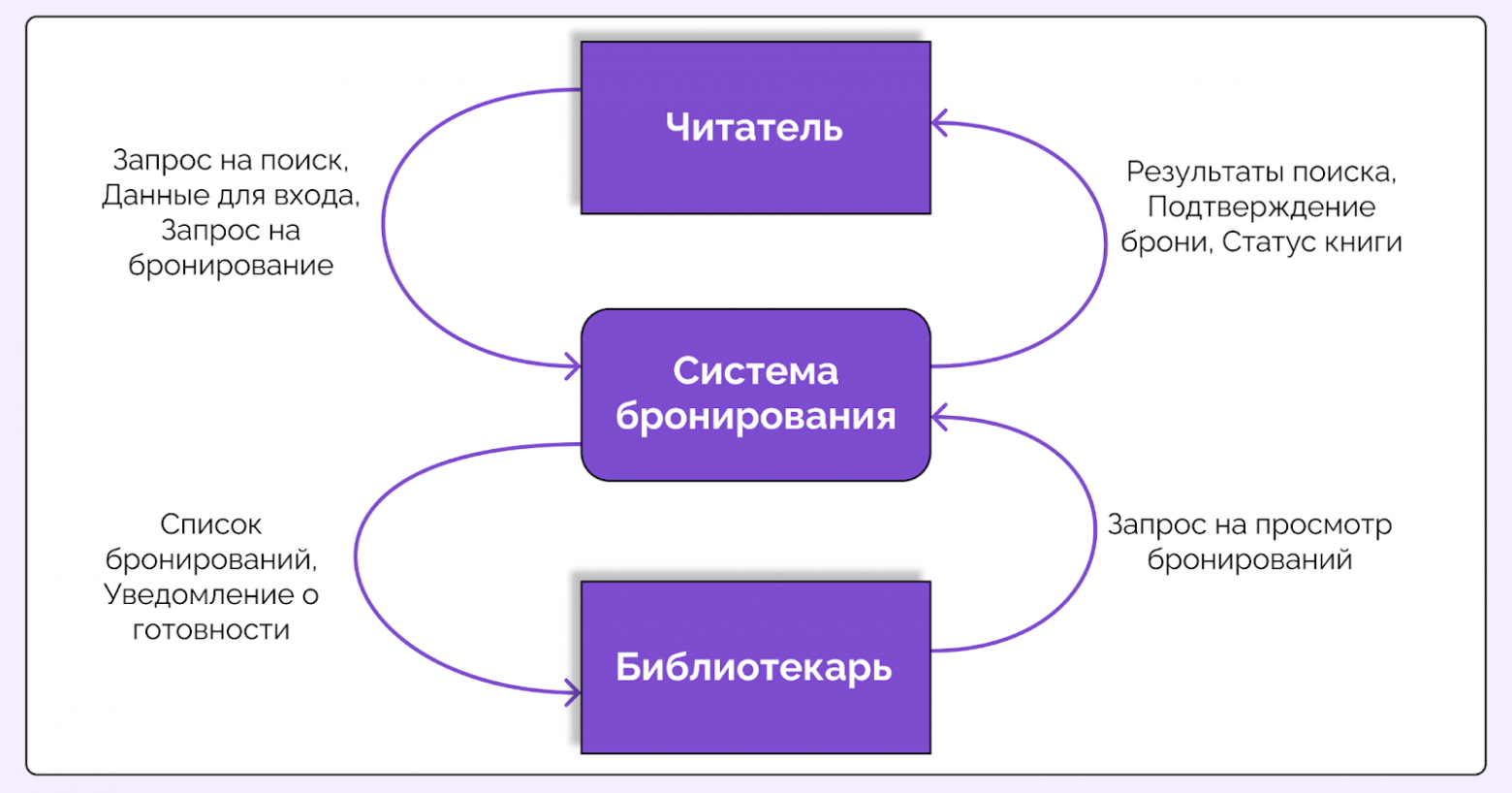

Контекстная диаграмма — уровень 0

Верхний уровень показывает систему как единый процесс, ее границы и взаимодействие с внешним миром. В центре всегда находится один процесс

Контекстная диаграмма дает общее понимание: кто взаимодействует с системой и какие данные туда входят и выходят. Продолжим пример с библиотекой.

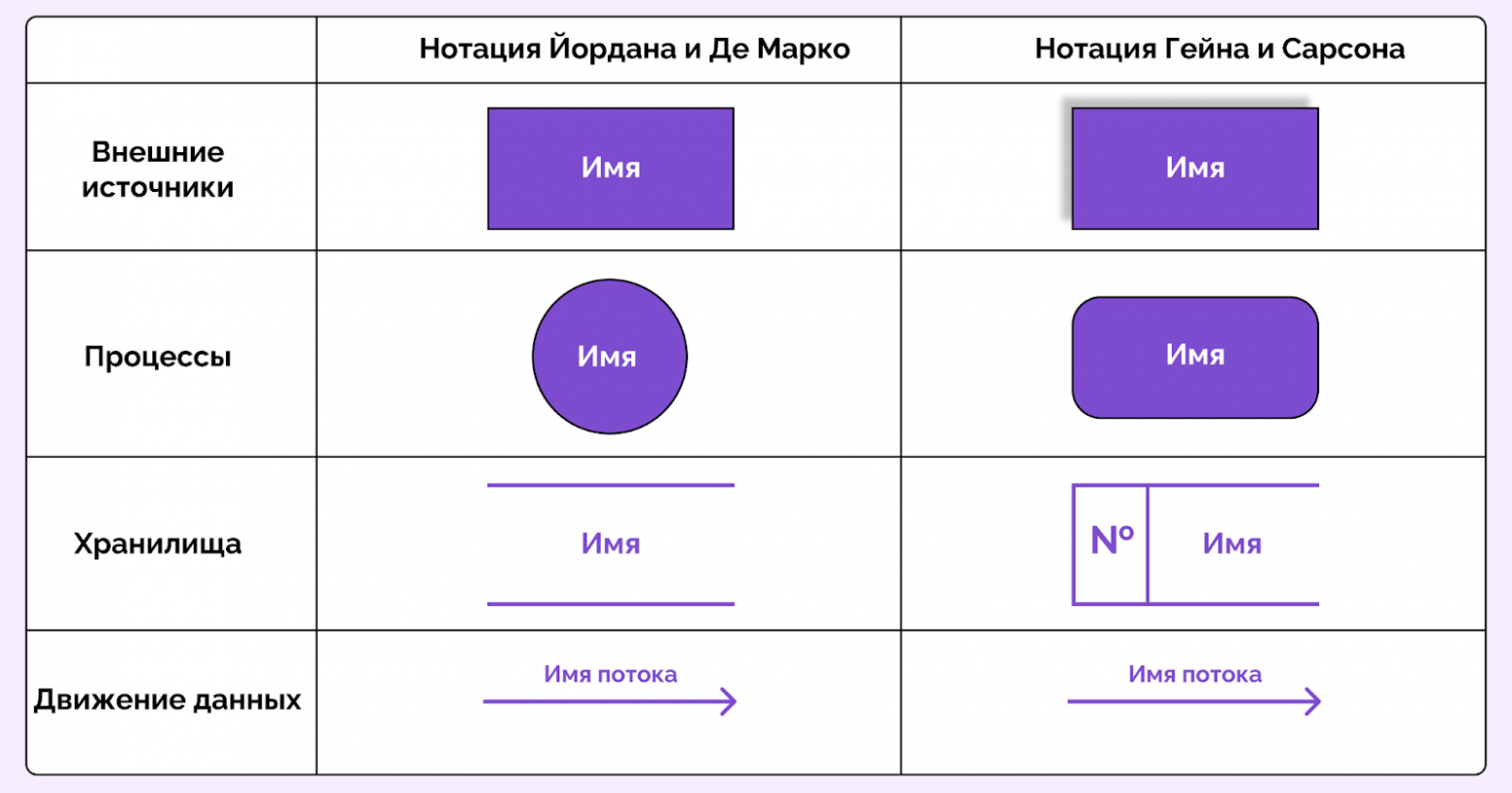

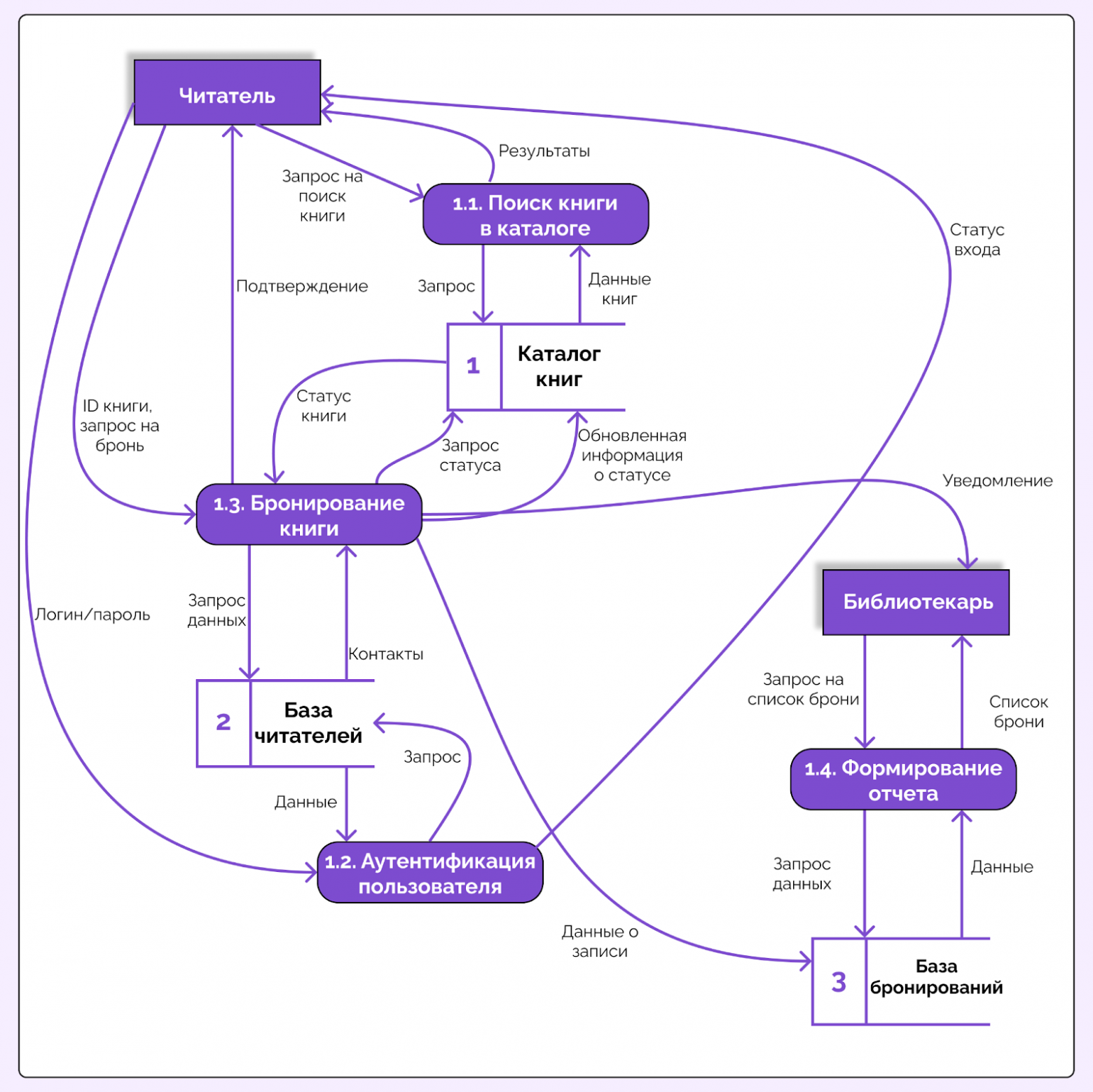

DFD первого уровня

Здесь мы декомпозируем главный процесс на несколько основных подпроцессов. Показываем потоки данных между ними, добавляем хранилища данных.

На этом уровне становится понятна структура системы, но детали реализации каждого процесса пока скрыты.

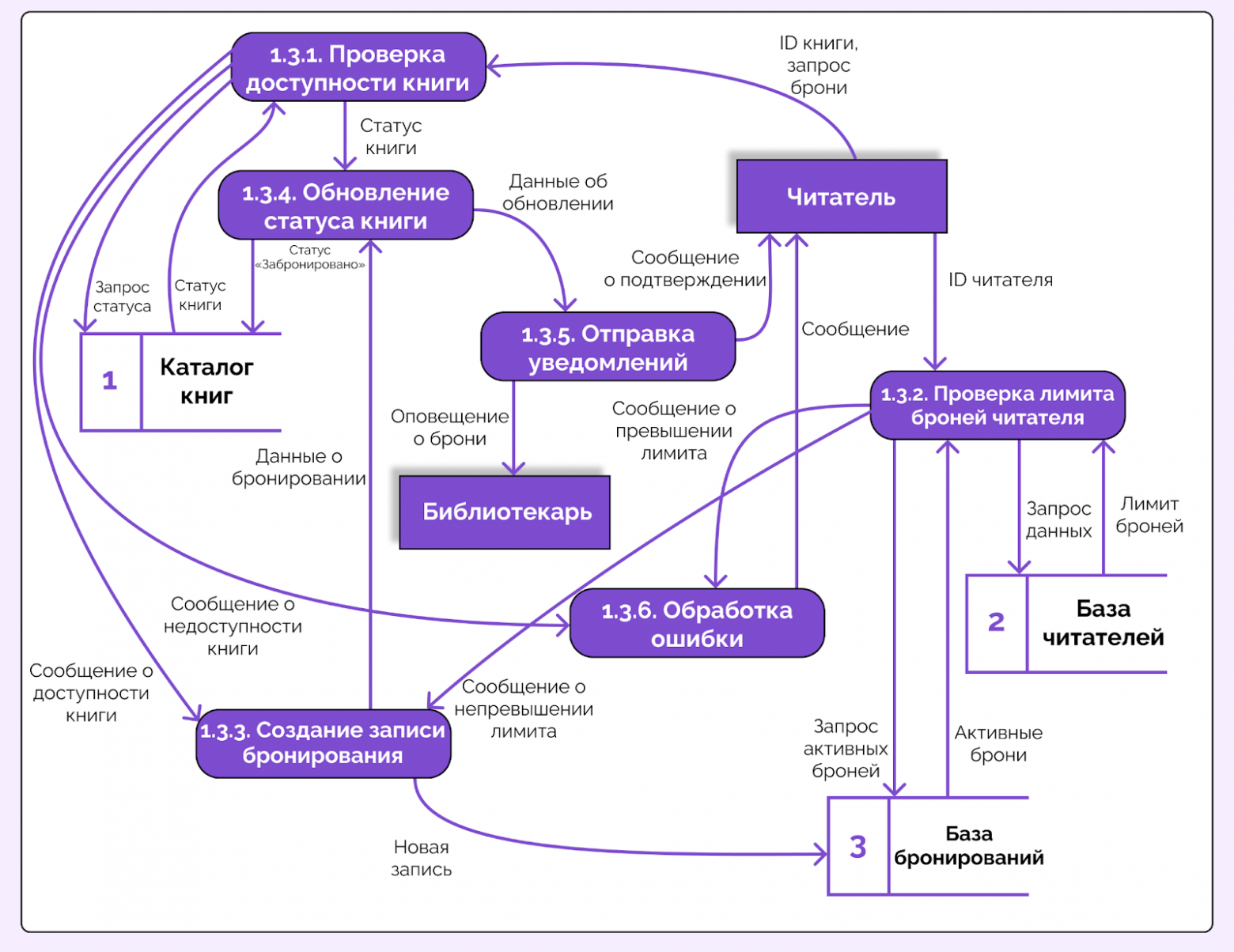

Детализированные диаграммы (2 уровня и далее)

Каждый процесс 1 уровня можно разбить еще детальнее. Принцип простой: углубляйтесь до тех пор, пока процесс не разобьете все подпроцессы на мельчайшие шаги. Однако излишне детализировать DFD не нужно — для большинства проектов достаточно 2-3 уровней проработки.

Совет: если процесс уже нельзя разбить на осмысленные части без погружения в код — остановитесь. DFD — это про логику потоков данных, а не про реализацию алгоритмов.

Как построить DFD-диаграмму: пошаговая инструкция

Построение DFD — это итеративный процесс. Редко получается нарисовать идеальную схему с первого раза. Вот практический алгоритм, который работает.

Шаг 1. Определите границы системы

Четко обозначьте, что входит в анализируемую систему, а что является внешней сущностью. Составьте список внешних источников и получателей данных.

Вопросы для проверки:

- Кто или что отправляет данные в систему?

- Кто или что получает данные из системы?

- Где заканчивается ваша зона ответственности?

Шаг 2. Нарисуйте контекстную диаграмму

Нарисуйте схему верхнего уровня: в центре — ваша система целиком, вокруг — внешние участники, между ними — стрелки с данными, которые идут туда и обратно. Такая схема помогает всей команде синхронизировать видение системы и договориться о границах анализа.

Шаг 3. Декомпозируйте систему на ключевые процессы

Выделите 5-7 ключевых процессов: для небольших систем их может быть 3-5, для крупных — до 9). Не стоит сразу углубляться в детали, так как для начала должна быть оценка общей картины.

Шаг 4. Определите хранилища данных

Где система сохраняет информацию? Базы данных, файлы, кэш, очереди сообщений. Покажите, какие процессы читают и записывают данные в каждое хранилище.

Шаг 5. Покажите потоки данных

Соедините процессы стрелками, подпишите, какие данные передаются. Важно: данные должны иметь конкретные названия.

Шаг 6. Детализируйте при необходимости

Выберите сложные процессы и разбейте их на подпроцессы следующего уровня.

Типичные ошибки при построении DFD

Вот самые распространенные проблемы и как их избежать.

Слишком детальные диаграммы

Попытка показать все сразу делает схему нечитаемой. Используйте уровни детализации. Если на одной диаграмме больше 10 элементов — разбивайте.

Как исправить: группируйте процессы по функциональным блокам. Детали прячьте на следующем уровне.

Смешивание данных

DFD показывает только потоки данных, не последовательность действий во времени. Для временных зависимостей есть другие диаграммы (например, BPMN).

Неправильное использование хранилищ

Хранилище не может напрямую передавать данные в другое хранилище, только через процесс. Это логично: данные не телепортируются между базами сами по себе, их копирует или перемещает какой-то процесс.

Отсутствие балансировки между уровнями

Детализированная схема должна соответствовать главному процессу по всем информационным потокам. Представьте: если верхнеуровневый процесс принимает клиентскую информацию, то при детализации эта информация обязана фигурировать где-то внутри.

Как проверить: возьмите все входящие и исходящие потоки родительского процесса и убедитесь, что они присутствуют на детальной схеме в том же объеме — ничего не потерялось и не появилось лишнего.

Как использовать DFD в работе команды

DFD — не просто картинка для документации. Это рабочий инструмент, который помогает команде на разных этапах проекта.

И хотя DFD помогает понять, что происходит с переносом данных, стоит учитывать, что для управления проектами схема не подходит. Она не учитывает ресурсы команды, ее размер, а также не показывает ответственных.

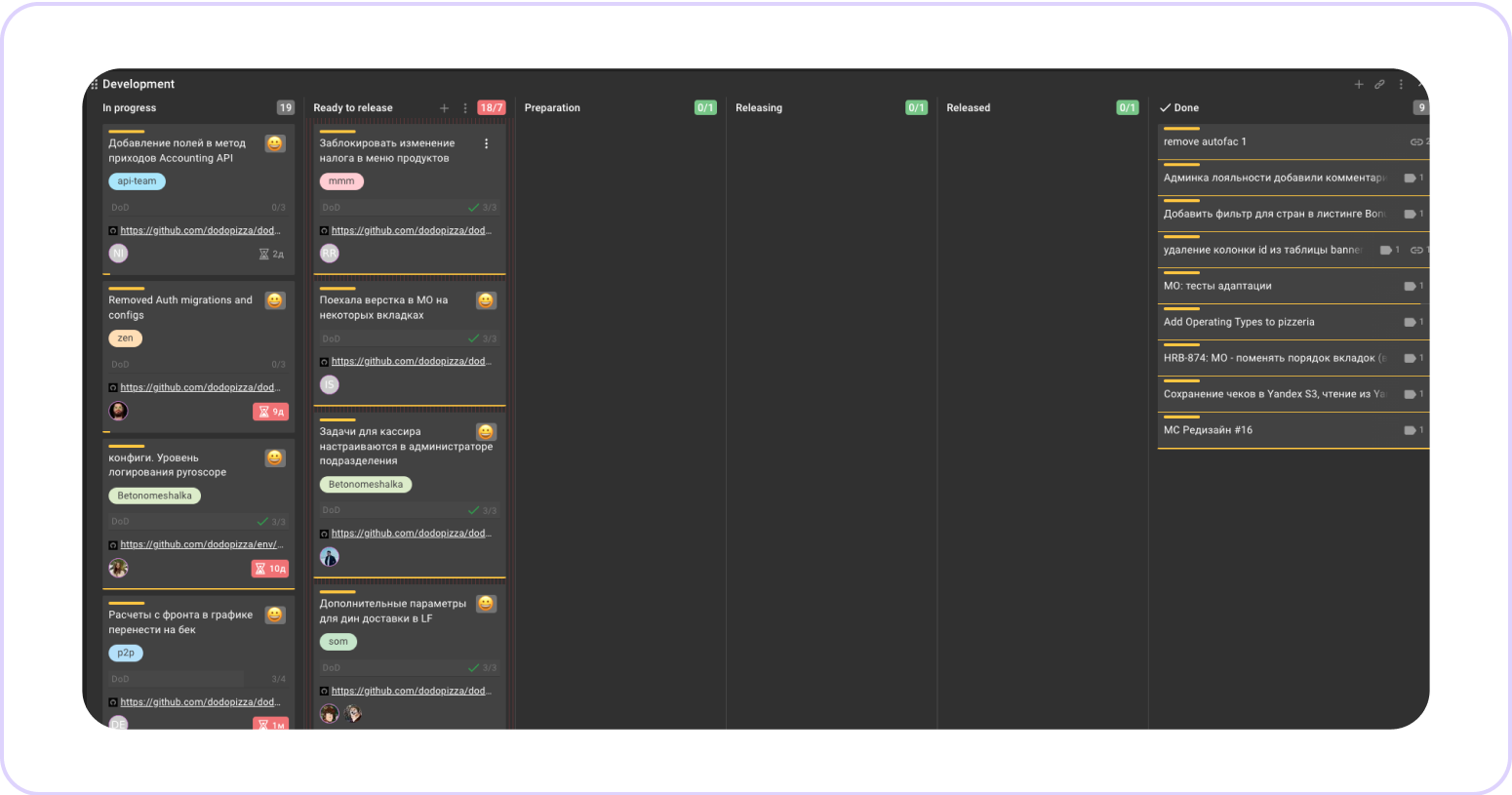

Для более управления командами нужны другие системы, и как раз для этого подойдет Kaiten. Он поможет:

- визуализировать все этапы работы на канбан-досках;

- перемещать задачи в виде карточек по этапам;

- отслеживать эффективность команды с помощью различных отчетов.

С Kaiten команды получает понятный и эффективный инструмент планирования, где видно, что уже реализовали, что в работе, а что еще предстоит сделать.

Заключение

DFD — это инструмент для визуализации движения данных в системе. Диаграммы потоков данных помогают командам лучше понимать процессы, находить проблемы и планировать улучшения.

Что важно запомнить:

- DFD показывает только движение данных, не алгоритмы и не последовательность во времени.

- Строить диаграмму нужно иерархически: от общей картины к деталям, не пытайтесь показать все сразу.

- Используйте DFD как инструмент коммуникации в команде, а не просто документацию.

Для управления проектами по внедрению и оптимизации процессов используйте Kaiten — здесь удобно декомпозировать задачи, отслеживать прогресс и хранить всю документацию, включая DFD-диаграммы.

Частые вопросы и ответы

Что такое DFD-диаграмма простыми словами?

DFD (Data Flow Diagram) — это схема, которая показывает, как данные входят в систему, обрабатываются, хранятся и покидают ее. Она фокусируется именно на движении информации, а не на последовательности действий во времени. DFD помогает увидеть, где данные появляются, через какие процессы проходят и где могут теряться или дублироваться.

Когда стоит использовать DFD-диаграммы?

DFD полезна в ситуациях, когда важно понять логику движения данных:

- при проектировании новой системы или функционала;

- при анализе текущих процессов перед доработкой;

- при аудите информационной безопасности;

- при оптимизации бизнес-процессов;

- при создании технической документации для команды.

Если в системе несколько источников данных и несколько этапов обработки, диаграмма особенно оправдана.

Из каких элементов состоит DFD-диаграмма?

Любая DFD включает четыре базовых компонента:

- Внешние сущности — источники или получатели данных вне системы;

- Процессы — операции по обработке информации;

- Хранилища данных — базы, файлы, кэш и другие места хранения;

- Потоки данных — стрелки, показывающие движение информации.

Главное правило: данные всегда проходят через процесс — хранилища не обмениваются информацией напрямую.

Сколько уровней детализации может быть у DFD?

DFD строится иерархически:

- Контекстная диаграмма (уровень 0) — показывает систему как единый процесс и ее взаимодействие с внешними участниками.

- Первый уровень — разбивает систему на ключевые процессы.

- Второй и последующие уровни — детализируют отдельные процессы.

Обычно достаточно 2–3 уровней. Если вы начинаете углубляться в технические детали реализации — значит, пора остановиться.

Какие ошибки чаще всего допускают при построении DFD?

Самые распространенные ошибки:

- чрезмерная детализация на одной схеме;

- смешивание логики данных с последовательностью действий (для этого существуют другие диаграммы);

- прямые связи между хранилищами без процесса;

- несоответствие между уровнями (нарушение «балансировки» потоков).

Чтобы избежать проблем, важно двигаться от общего к частному, соблюдать единообразие нотации и проверять, что все входящие и исходящие потоки на разных уровнях совпадают.